プラセンシア半島における気候適応策の評価

気候適応オプションの評価」研究では、生態系サービスと費用便益分析を用いて、ベリーズのプラセンシア半島におけるさまざまな気候適応戦略間のトレードオフを明らかにした。この研究では、観光の機会、暴風雨や海面上昇からの保護、イセエビの漁獲といった沿岸・海洋の生態系サービスを考慮し、十分な情報に基づいた意思決定を行っている。

コンテクスト

対処すべき課題

観光開発と自然保護のバランス プラセンシア半島では、沿岸開発と自然生態系が、気候に関連した重大な脆弱性に直面している。適応対応は、半島、近隣の湿地システム、および南部ベリーズバリアリーフマトリックス上の観光とエビ養殖産業によって提供される活気に満ちた天然資源と開発と成長の機会との間の強い関係のために必要とされる。

所在地

プロセス

プロセスの概要

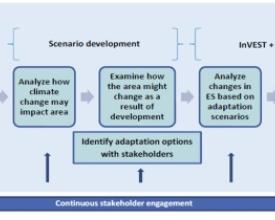

ベリーズでは、政府の意思決定者、NGO、民間団体、コミュニティが、気候変動の悪影響に対する回復力の構築と適応にますます関心を寄せている。しかし、こうした変化に適応するためのコストと便益は広く理解されておらず、意思決定者が将来の課題に備える能力を制限している。このプロジェクトは、このギャップを埋めることを目的としている。この解決策に関連するすべてのビルディング・ブロックは、生態系サービスを収益化し、地域全体のコストと便益の分布のばらつきに対処し、気候変動の影響のリスクや対応する適応策の便益を誰が、何を負担するのかを特定するのを助けることによって、ベリーズの熱帯沿岸海域で、またより広く再現可能な費用便益分析(CBA)(図1参照)の統一的な実行プロセスに貢献するために、整然と実施された。この分析は、すべての構成要素を通じて、広範な利害関係者の関与と政策立案者との協力によって行われた。

ビルディング・ブロック

生態系サービスの特徴

実現可能な要因

教訓

気候影響仮説

実現可能な要因

教訓

気候適応シナリオ

実現可能な要因

教訓

費用便益分析

実現可能な要因

教訓

透明性のある情報共有

実現可能な要因

教訓

影響

プラセンシア・ラグーンは、マングローブ林や周縁生態系、季節的・恒常的に氾濫する湿地帯、絶滅危惧種、海洋生物の生育地を保護し、洪水や風を制御する緩衝地帯を作るための手段として、保護区の指定を目指している。この取り組みは、民間団体(観光業、漁業、エビ養殖場)、コミュニティ村議会(4つ)、地元NGO、憂慮する市民グループによって一致団結して推進されている。半島のマングローブの回復と保全に向けた取り組みの強化。

受益者

半島の沿岸コミュニティ、地元の観光業、民間セクター、地元のエビ養殖業、イセエビ漁業、沿岸の土地開発業者、地元の海洋保護区管理者

ストーリー

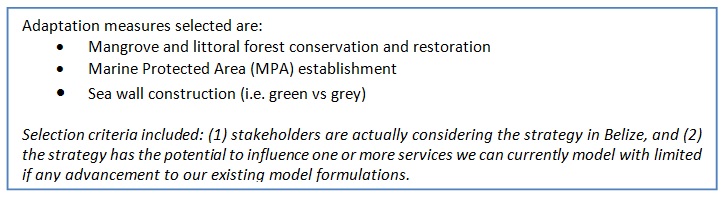

ベリーズの多くの沿岸開発者は、伝統的にこの活動は違法であり、多くの場合、浸食に自分の財産の一部の即時の損失につながるにもかかわらず、自分の財産上の海岸線に土地をクリアすることを選んだ。これは、順番に近隣の浸食を加速するハード沿岸の防御につながる。これはプラセンシア半島でも同様に起こっている。さらに最近では、半島とそれに隣接するラグーンシステムの脆弱性を軽減するため、開発業者に対してより良い開発方法を実施するよう、地元コミュニティや懸念する市民グループからの声が高まっている。WWFは、この解決策やその他の関連プロジェクトの成果を活用し、地元のNGOである南部環境協会(SEA)、プラセンシア・ラグーンの友(多様な市民グループ)、エビの養殖業者、村議会などと連携して、このような不健全な開発行為の悪影響に注意を向け、環境に配慮した開発を行うための情報やトレーニングを共有しています。土地開発(観光とコミュニティ拡張の両方)の圧力は半島の様相を変え続けているが、私有地の海岸線を安定させるために、緑(自然植生など)と灰色(コンクリート護岸など)のインフラを使い分けることが、特に半島のラグーンサイトで注目されているようだ。ラグーンの堤防に沿ったマングローブの緩衝地帯を維持する努力は注目に値する。さらに、以前に伐採され、浸食が顕著な地域にマングローブを植え替える積極的な取り組みも行われている。また、一部の土地開発業者やエビ養殖場は、自分たちの土地にあるマングローブに覆われた地域を、提案されているプラセンシア・ラグーン保護地域システムに寄付するよう要請している。ここで論じた解決策は、コミュニティや利害関係者が自然生態系の保全と回復に重点を置くことを、社会的・経済的に強く正当化するのに役立った。また、気候リスクをビジネスに関連する言葉に置き換えることで、「参加のアーキテクチャ」(企業の関与と行動など)、気候変動対策、「レジリエンスのくさび」、適応能力の強化を構築した。