Corridors biologiques interurbains : mécanismes de gouvernance locale participative pour la durabilité dans les villes

Les corridors biologiques interurbains (CIB) sont des stratégies de conservation participatives qui visent à améliorer les conditions environnementales dans les villes, généralement à proximité des rivières ou des ruisseaux qui les traversent. La base de l'IBC est le comité local (CL), un groupe organisé de personnes représentant différents secteurs politiques, institutionnels, sociaux, économiques et autres, qui canalisent les ressources techniques et financières vers l'IBC. Cela rend possible la création d'alliances entre toutes les personnes intéressées par la mise en œuvre d'initiatives qui intègrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux afin d'accroître la connectivité écologique, la résilience et le bien-être dans les villes grâce à l'augmentation des zones vertes, offrant ainsi une meilleure qualité de vie aux personnes qui y vivent.

Contexte

Défis à relever

Afin de récupérer les zones protégées envahies par l'expansion des villes et des activités de production, la pollution, la destruction des habitats et la perte d'espaces verts sur les rives des rivières et d'autres zones qui fournissent des avantages à la population urbaine (par exemple, l'approvisionnement en eau potable), des alliances sont formées avec des organismes publics, des entreprises et des organisations afin de promouvoir et de financer des initiatives locales durables. Les conflits socio-environnementaux/économiques dans les régions CBI sont résolus grâce à une gestion territoriale intégrée, à des décisions coordonnées, à la communication et à la diffusion d'informations. Le CL en tant qu'espace de coordination de mesures articulées de responsabilité sociale des entreprises est une stratégie locale d'investissement dans le territoire de l'IBC, qui est intéressante pour le secteur privé car elle maximise les bénéfices générés par ses contributions. La participation des acteurs économiques aux espaces de dialogue et d'articulation encourage l'innovation et l'apprentissage dans les processus de production, en recherchant des alternatives durables.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

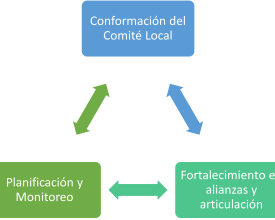

Les processus tels que le renforcement des capacités, la planification, le suivi et l'amélioration continue des stratégies mises en œuvre sont étroitement liés à la gestion des partenariats internes et externes, car ils permettent la collecte d'informations, ainsi que le flux et l'adoption de nouvelles connaissances, d'expériences et de leçons apprises. D'autre part, les partenariats permettent la mise en œuvre de stratégies et de mesures ayant un impact sur le territoire, justifiant ainsi l'existence de l'IBC. Le renforcement des capacités garantit que le CL est formellement établi en tant que plateforme de coordination intersectorielle et que les membres sont en mesure d'adapter leurs processus et leurs structures à l'évolution des conditions sociales, politiques, administratives et environnementales. Dans le même temps, l'articulation entre les secteurs économiques et politiques de la région et les capacités à créer des alliances avec différentes entités et acteurs permettent d'obtenir des contributions et de développer des projets écologiquement pertinents dans les zones urbaines.

Blocs de construction

Formation d'un comité local pour la représentation des parties prenantes au sein du CBI.

Le comité local (CL) commence sa formation avec un groupe de personnes qui partagent un intérêt commun pour le même territoire. Il définit le nom de l'IBC et ses limites géographiques, son mode de fonctionnement, les règles qu'il doit suivre en interne et l'objectif du corridor. Il peut prendre la forme d'une association, d'une alliance, d'un comité exécutif ou de soutien, d'un groupe de gestion, d'une coalition technique, etc. Dans son processus de formation, il est recommandé d'avoir au moins un chef de communauté, un représentant du gouvernement local du territoire de l'IBC, une ONG ou une organisation à but non lucratif, un représentant du secteur productif ou privé et un représentant institutionnel, qui ensemble seront responsables de la gestion des alliances et de la facilitation de la contribution d'autres acteurs ayant un intérêt dans le renforcement des ressources techniques et financières sur leur territoire. La représentativité des différents secteurs (public, privé, académique, civil, etc.) est essentielle pour le succès des IBC, car ils apportent leurs connaissances et leurs capacités pour la bonne logistique des IBC, facilitent la discussion entre tous les représentants et fournissent différents points de vue afin que la prise de décision soit complète, à partir de larges perspectives et fasse écho à ce qui se passe dans la gestion de l'IBC au sein des communautés et des institutions qui la composent.

Facteurs favorables

- Le fait de donner la priorité à la législation et aux politiques environnementales existantes permet de justifier l'IBC et d'accroître l'engagement des institutions publiques en faveur de la participation.

- La coparticipation des entités de l'administration politique et des organes directeurs des ressources naturelles et des services associés dans la région (eau, sols, forêts, commerce, santé, sécurité) est fondamentale pour que le dialogue et l'articulation aboutissent à des décisions et à des engagements qui répondent aux besoins de toutes les parties concernées.

Leçon apprise

- Les CL doivent être considérés comme des systèmes de gouvernance étendus de coordination et d'animation.

- La réalisation d'un diagnostic détaillé comme point de départ est fondamentale pour se familiariser avec le territoire, les habitants, leurs capacités et leurs besoins.

- La cartographie des acteurs locaux est très utile pour définir qui peut être stratégiquement intégré dans le CL.

- L'initiative de former une IBC peut venir d'un acteur institutionnel ou du secteur productif et être aussi fructueuse que lorsqu'elle vient de la communauté.

- Les projets proposés par le CL pour le territoire de l'IBC doivent être interdisciplinaires, afin que les représentants des différentes entités puissent apporter leurs connaissances et leurs ressources à la proposition.

- Le fait d'avoir 2 délégués (représentants) ou plus d'une même organisation est favorable, car cela permet une large participation en cas d'absence aux sessions de travail et/ou aux sessions de formation. La personne qui participe contribue en tant que représentant de l'organisation et partage ensuite l'information au sein de l'institution à laquelle elle appartient.

Planification stratégique et suivi de la gestion du corridor biologique interurbain

La planification stratégique d'une IBC est la base pour définir comment les objectifs seront atteints, avec quelles organisations et institutions du territoire des partenariats devraient être formés, comment le financement sera obtenu pour les projets à mettre en œuvre, quelle législation soutient la gestion du corridor, qui sera en charge de la coordination et de la direction des actions pour augmenter et améliorer les espaces verts dans les villes.

Le suivi des tâches et des progrès de l'IBC doit être enregistré afin d'évaluer la mise en œuvre des plans de l'IBC et de prendre des mesures correctives s'il existe des possibilités d'amélioration. Ces étapes permettent de maintenir le fonctionnement efficace de l'IBC et d'orienter le dialogue de la CL de manière ordonnée. Les progrès vers la réalisation des buts et objectifs à moyen et long terme maintiennent l'intérêt des acteurs impliqués et leur permanence dans les espaces de dialogue et d'articulation.

La planification et le suivi doivent être systématisés par l'enregistrement des participants, des sessions, des formations, des activités, des projets et des résultats, afin de transmettre l'information de manière transparente à tous les membres de l'IBC. À moyen et long terme, des bases de connaissances sont obtenues pour mener des recherches, prendre de meilleures décisions pour la gestion des terres et une plus grande connectivité écologique fonctionnelle.

Facteurs favorables

- Pour garantir le bon déroulement du processus de planification stratégique, il est nécessaire de communiquer avec assurance, de concilier les intérêts et les résultats souhaités, et de parvenir à un accord sur les participants à convoquer, les délais et le temps à investir, les méthodes et les outils à utiliser, les formats des sessions de travail, les règles d'examen et d'approbation des produits. Le dialogue technique entre toutes les parties est essentiel pour réaliser les stratégies décrites dans la planification de l'IBC.

Leçon apprise

- Pour une planification efficace et un suivi adéquat, il est recommandé d'organiser des sessions de travail communes régulières, au moins sur une base trimestrielle.

- Une communication affirmée et des rapports transparents au sein du CL sont essentiels pour une expression respectueuse des intérêts de tous les groupes participants et leur prise en compte pour une planification efficace.

- Toutes les ressources dont disposent les membres du comité local (financières, intellectuelles, humaines, académiques et techniques) peuvent être exploitées si elles sont négociées de manière stratégique.

- Les méthodologies de planification participative sont un bon moyen de rassembler les perspectives, les besoins, les opportunités et les ressources disponibles, ce qui accélère la mise en œuvre ultérieure des actions planifiées.

- L'établissement d'indicateurs convenus pour suivre les progrès de l'IBC facilite l'identification des possibilités d'amélioration.

Renforcement des capacités en matière d'alliances internes/externes et d'articulation

Le renforcement des capacités dans la création d'alliances et l'articulation entre les différentes organisations qui composent le CL d'une IBC sont essentiels pour exécuter efficacement les mesures visant à améliorer les conditions environnementales du territoire. Il s'agira de personnes ayant des professions, des vocations, des niveaux de connaissance et d'expérience différents. Il est important de prévoir des espaces pour les former aux questions qui sous-tendent les actions d'une CBI : principes fondamentaux de l'écologie, concepts de conservation, réglementations en vigueur, processus politico-administratifs, etc. Une compréhension commune de ces bases créera un meilleur environnement pour la collaboration et la coopération internes. Lors de l'élaboration de stratégies et de plans d'action pour le territoire, les ressources limitées disponibles rendront nécessaire la contribution de tiers : recherche, financement de projets, articulation des mesures de l'IBC avec les instruments de gestion municipaux et transfert de connaissances et de technologies. Cette articulation externe ne peut être réussie que par la coordination et la collaboration avec d'autres entités du territoire, les membres de l'IBC doivent être instruits et formés aux méthodes et bonnes pratiques pour la création d'alliances intersectorielles, et échanger régulièrement les leçons tirées de l'expérience.

Facteurs favorables

- La coordination multi-niveaux et interdisciplinaire favorise l'articulation dans toutes les directions et les relations affirmées sur le territoire de l'IBC. Pour ce faire, il est essentiel de développer une stratégie basée sur une cartographie détaillée des acteurs.

- Les partenariats avec le secteur privé permettent d'obtenir des biens et des ressources fraîches pour la mise en œuvre des mesures sur le territoire ; ils encouragent également d'autres acteurs à faire partie de la CL.

- L'articulation avec le monde universitaire facilite l'obtention de ressources pour développer des projets sociaux et environnementaux et des recherches dans l'IBC.

Leçon apprise

- Les communautés présentes sur le territoire des IBC sont des acteurs clés pour la mise en œuvre de mesures concrètes. Pour cela, il est nécessaire d'identifier et de créer des alliances avec les leaders et les porte-parole des communautés. Au début, il faut prévoir un délai raisonnable pour établir une relation de confiance.

- Lors de l'intégration de nouveaux acteurs en tant que membres ou alliés de l'IBC, il est important de reconnaître et de respecter les rôles et responsabilités précédemment établis, ainsi que la dynamique et les niveaux d'organisation de l'IBC.

- La formation dispensée par l'IBC peut être ouverte au grand public, de sorte qu'elle puisse être utilisée par tous les secteurs et faciliter l'échange de connaissances et d'informations entre les acteurs. Elle offre également une visibilité à l'IBC et un espace pour promouvoir les réalisations et l'impact du travail du CL.

Impacts

La gestion des IBC génère ou augmente les zones vertes, permettant aux espèces de flore et de faune qui vivent dans ou près des villes de transiter, d'obtenir un habitat, de la nourriture et un abri en quantité et en qualité suffisantes pour leur développement sain. Cela favorise les échanges génétiques entre ces espèces (connectivité biologique), ce qui favorise la biodiversité et augmente la qualité des services écosystémiques urbains. Les habitants des villes bénéficient de l'amélioration des conditions environnementales de leurs territoires et obtiennent une meilleure qualité de vie. Les IBC favorisent la gouvernance participative des villes, en intégrant différents acteurs par le biais des CL et en renforçant le travail d'équipe interdisciplinaire avec des alliances entre la société civile, les gouvernements municipaux, les institutions publiques du secteur environnemental, les entreprises publiques et privées, les ONG, les organismes de réglementation des ressources et des services, afin de coordonner les efforts, de mener des initiatives pour résoudre les problèmes socio-environnementaux générés par l'expansion incontrôlée des villes et de répondre aux besoins de manière globale et inclusive pour tous les secteurs de la société. À long terme, les IBC promeuvent une société efficace et ordonnée, capable de conclure des accords et de prendre des décisions conscientes sur l'importance de la conservation de la biodiversité en tant qu'axe transversal de la gestion de leurs territoires.

Bénéficiaires

Communautés CBI : Réserve de biosphère de Río Torres, Río María Aguilar, Rivereño Interurbano Subcuenca Reventado Aguacaliente, El Achiote, Pará-Toyopán, Garcimuñoz et Tiribí. 2,6 millions d'habitants.

Objectifs de développement durable

Histoire

Pour agir dans une CBI, il faut d'abord reconnaître le problème environnemental, la situation des populations du territoire où l'on veut délimiter le corridor et les capacités du Comité local (CL) du corridor. C'est le cas de la Réserve de biosphère du Río Torres CBI, qui a commencé par la reconnaissance des difficultés des cantons qu'elle traverse : San José, Goicoechea, Montes de Oca et Tibás au Costa Rica. Ainsi, il est devenu le premier circuit d'écotourisme urbain avec des sentiers reliés par des zones vertes où vous pouvez observer les oiseaux, acheter des aliments biologiques et soutenir l'économie locale de ces cantons avec des plans d'action qui comprennent la communication et l'éducation environnementale, la préparation de pépinières, la restauration et la reforestation, avec l'aide d'alliances qu'ils ont gérées depuis sa création en 2017, en cherchant toujours à ce que la participation au CL soit équilibrée entre la société civile et le secteur public/privé.

Un autre cas est celui du sous-bassin du corridor biologique interurbain fluvial Reventado Aguacaliente avec le projet "Gestion holistique des pâturages comme alternative pour récupérer la capacité productive du sol et les équilibres naturels" auquel ont participé Hacienda Retes (206 ha), Finca Ganadería Nueva Prusia (37 ha) et Finca El Zanjón (17 ha). Grâce à ce petit projet à ses débuts, de nouvelles initiatives ont vu le jour et ont été reproduites pour apporter des résultats économiques et environnementaux positifs grâce à de bonnes pratiques agricoles qui ont permis de réduire l'alimentation du bétail et les intrants médicamenteux et d'augmenter les bénéfices de l'industrie laitière de 1,28 % en 2018 à 12,22 % en 2020. La présence de 66 espèces d'avifaune et de 6 familles de mammifères répertoriées comme espèces à statut de conservation spécial a été signalée. La coordination a été essentielle entre l'Université nationale du Costa Rica, le Collège universitaire de Cartago, le Lycée agricole Edgar Faure, en tant qu'académie qui a assuré l'enregistrement des données et une partie de la systématisation de l'expérience, les institutions de l'État et l'Université nationale du Costa Rica. La surveillance des espèces a été rendue possible grâce au soutien technique et matériel du ministère de l'Environnement et de l'Énergie (MINAE) et du Système national des aires de conservation (SINAC), ainsi que de l'Institut national pour l'innovation et le transfert de la technologie agricole (INTA), et de la Fondation des amis de la forêt modèle (FUNDABOSQUE), qui a appuyé la gestion et la promotion du processus, ainsi que la diffusion de l'information.