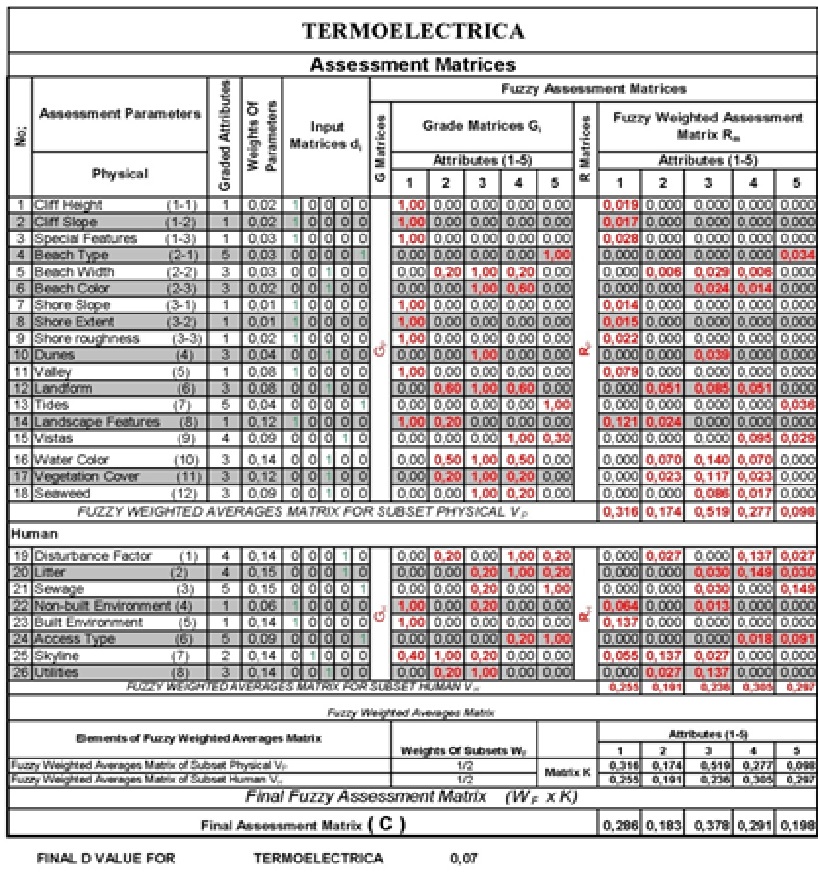

Dans le cadre d'une étude de trois ans, une évaluation des principaux paramètres essentiels pour documenter la perception des paysages côtiers a été réalisée. L'évaluation s'est appuyée sur une recherche documentaire, des questionnaires adressés à des usagers du littoral dans différentes parties du monde et la consultation d'experts en paysage côtier. Les valeurs paysagères "peuvent être évaluées et décrites ou illustrées en termes objectifs et subjectifs par des professionnels du paysage, en consultant un large éventail de groupes d'intérêt et de personnes et en analysant toutes les informations pertinentes". Les résultats obtenus grâce à ce travail ont permis de condenser les éléments clés en 26 "paramètres d'évaluation des paysages côtiers". Ces paramètres sont les suivants : Hauteur des falaises, Pente des falaises, Particularités des falaises, Type de plage, Largeur des plages, Couleur des plages, Pente du rivage, Extension du rivage, Rugosité du rivage, Dunes, Vallée, Forme du terrain, Marées, Caractéristiques du paysage, Points de vue, Couleur de l'eau, Couverture végétale, Algues, Facteur de perturbation, Déchets, Eaux usées, Environnement non bâti, Environnement bâti, Type d'accès, Ligne d'horizon, Services publics.