Données sur les drones

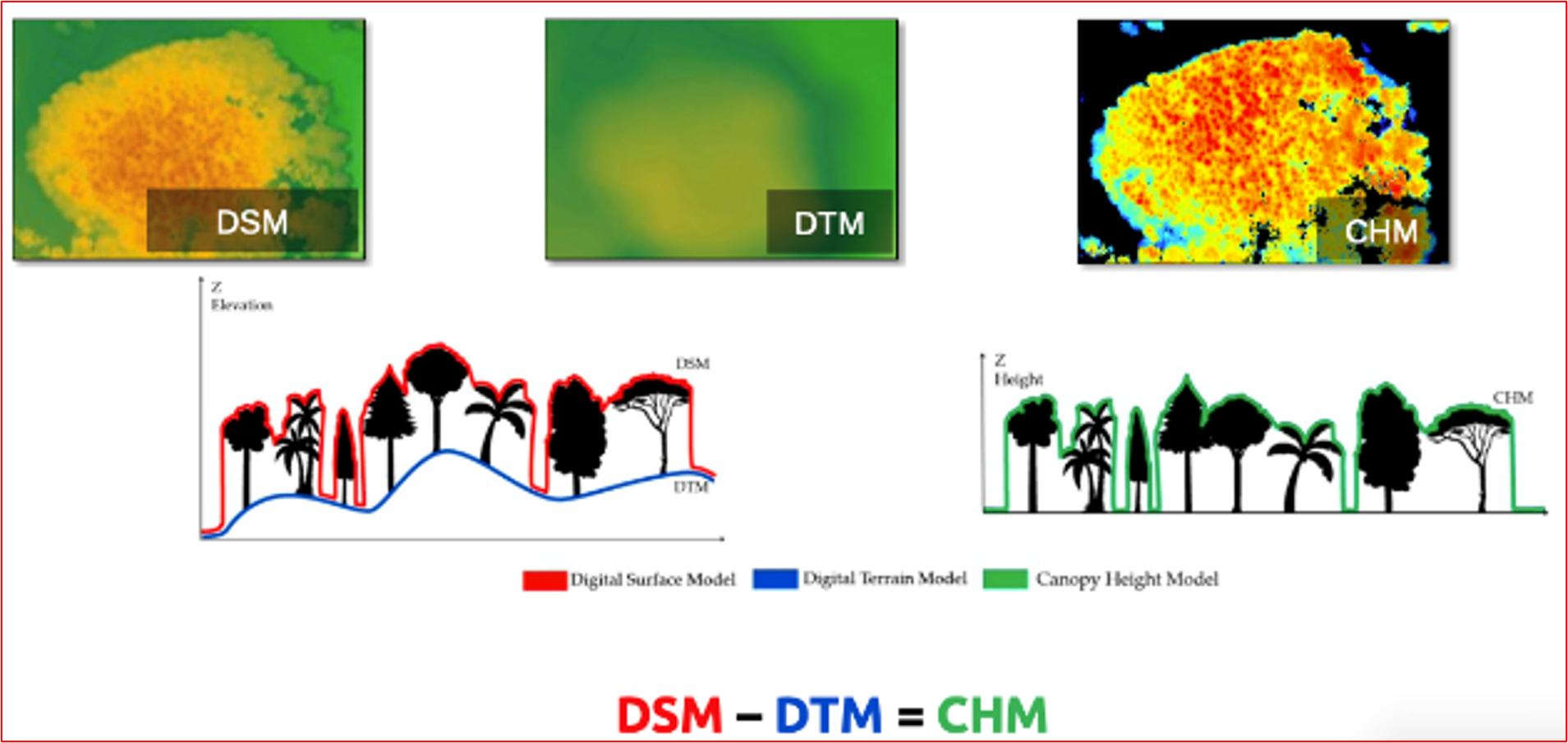

Des données fournies par les drones au modèle de hauteur de la canopée

© Forests4Future, GIZ

Les drones jouent un rôle central dans le système de suivi du 3LD, en complément d'autres méthodes de collecte de données. Les drones sont des outils essentiels dans les pays partenaires pour renforcer les compétences techniques du personnel local. Les drones sont des outils essentiels dans les pays partenaires pour renforcer les compétences techniques du personnel local. Ces compétences englobent la planification des vols, la navigation et l'évaluation des images. La surveillance par drone vise à permettre au personnel du projet de capturer des données adaptées aux analyses photogrammétriques, à partir desquelles des informations géographiques cruciales émergent.

La méthodologie de cartographie par drone comprend cinq étapes, les deux premières se concentrant sur les opérations de drone :

- Préparation de la mission de cartographie (travail de bureau)

- Exécution de la mission de cartographie (travail sur le terrain)

- Développement d'un modèle numérique de surface (MNS) et génération d'une orthomosaïque (travail de bureau)

- Analyse et affinement des données (travail de bureau)

- Intégration dans le système de données en vigueur (travail de bureau)

Les données fournies par les drones permettent d'évaluer les indicateurs liés au carbone/à la biomasse, tels que les taux de mortalité et les types de forêts. Notamment, avec l'application d'équations allométriques et une caractérisation appropriée du type de terrain, des estimations de la biomasse aérienne des arbres peuvent être déterminées.

Les drones dotés d'une capacité de planification de vol préétablie permettent de créer des orthophotos en continu à partir d'images individuelles. Cela permet de fusionner des clichés individuels en une orthophoto (photographie aérienne corrigée des distorsions, permettant des mesures précises). Il est également essentiel de tenir compte de la disponibilité de ces drones sur les marchés locaux des pays partenaires. Il est essentiel de tirer parti des connaissances locales en impliquant les universités locales dans ce processus. Ils peuvent fournir des équations allométriques essentielles, basées sur la hauteur des arbres, qui facilitent les calculs précis de la biomasse.

Les drones produisent des images à haute résolution qui permettent d'obtenir une vue d'ensemble détaillée des changements de la couverture végétale, de la survie des arbres et des taux d'érosion, entre autres. Combinée aux données de terrain, la surveillance par drone est renforcée, ce qui garantit un suivi efficace.

L'hétérogénéité des arbres et de la densité de la végétation empêche souvent une bonne extraction des points clés communs entre les images, ce qui est nécessaire pour estimer les hauteurs et d'autres indicateurs. À cet égard, l'augmentation du chevauchement entre les images à un minimum de 85 % de chevauchement frontal et latéral peut améliorer l'extraction des points clés. De même, l'augmentation de la hauteur de vol du drone réduit la distorsion de la perspective, ce qui facilite la détection des similitudes visuelles entre les images qui se chevauchent. Toutefois, un chevauchement trop important, c'est-à-dire des pourcentages de chevauchement élevés, se traduit par une plus grande quantité de données, ce qui rend le traitement des données plus fastidieux.

Un autre aspect déjà mentionné est la disponibilité de drones appropriés dans les pays partenaires. L'importation de drones dans les pays respectifs est difficile et des obstacles bureaucratiques persistent.