Démystifier l'intégration de l'accès et du partage des avantages (APA)

La situation n'est pas nouvelle : un ministère se voit confier la responsabilité d'une question sociopolitique mais n'a pas l'assurance, les ressources ou le soutien politique nécessaires pour la faire avancer efficacement. Les ministères plus puissants - tels que ceux de l'économie, des finances ou du commerce - perçoivent souvent le sujet comme marginal et économiquement insignifiant, ce qui conduit à un désengagement. Souvent, le ministère responsable ne reconnaît pas la pertinence sociopolitique plus large ou la manière d'impliquer des parties prenantes plus influentes pour intégrer le sujet et sa mise en œuvre.

L'approche de l'intégration de l'accès et du partage des avantages (APA) adoptée par l'initiative de développement des capacités en matière d'APA (initiative APA) met en évidence des solutions permettant de surmonter ces difficultés, mais révèle également leurs limites. L'intégration peut être considérée comme un processus par lequel l'APA est systématiquement intégré dans les structures, lois, stratégies, plans, politiques et programmes existants ou futurs d'autres ministères et parties prenantes. Toutefois, les méthodes utilisées pour mettre en œuvre l'intégration revêtent une importance cruciale.

Contexte

Défis à relever

L'accès et le partage des avantages (APA) désignent l'accèsaux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que le partagejuste et équitable des avantagesdécoulant de leur utilisation. Conformément à l'objectif 13 du cadre mondial pour la biodiversité, les autorités nationales responsables de l'APA sont censées faciliter une augmentation substantielle des avantages partagés d'ici à 2030.

Toutefois, de nombreux points focaux APA et autorités nationales compétentes se heurtent à des obstacles institutionnels, politiques et conceptuels qui les empêchent d'intégrer efficacement l'APA. Les unités APA sont souvent de petite taille, axées sur la technique et déconnectées des cercles d'élaboration des politiques. Certaines d'entre elles manquent de canaux ou d'assurance pour mettre en œuvre le changement. Le manque d'orientation, l'influence politique limitée et la perception de l'APA comme une question de niche contribuent à l'écart entre la prise de conscience et la mise en œuvre. Néanmoins, pour atteindre la cible 13, des alliances stratégiques avec des ministères plus influents et d'autres acteurs clés sont essentielles.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Ces trois éléments constituent une approche cohérente et progressive de l'intégration de l'APA. Le processus commence par des orientations concrètes pour l'intégration de l'APA (BB1) qui initient le processus en sensibilisant les acteurs nationaux de l'APA, en cartographiant les secteurs clés et en élaborant des stratégies de communication sur mesure. Cela permet de clarifier les priorités et les points d'entrée. Le soutien conceptuel aux SPANB (BB2) s'appuie sur cette base en intégrant l'APA dans les stratégies nationales en matière de biodiversité et les instruments politiques connexes. Cela permet d'aligner l'APA sur des objectifs sectoriels et de développement plus larges et de favoriser un engagement de l'ensemble du gouvernement. L'exemple de la Côte d'Ivoire (BB3) illustre la manière dont ces approches se traduisent dans la pratique par une cartographie approfondie des politiques, un dialogue interministériel et une intégration dans les plans de développement nationaux. Chaque bloc renforce les autres : les conseils pratiques dotent les acteurs de méthodes, l'intégration des politiques fournit un cadre formel et l'exemple du pays offre une preuve de concept et des leçons pour la reproduction. Ensemble, ils créent un cycle dans lequel la capacité stratégique, l'intégration institutionnelle et les résultats démontrés renforcent mutuellement l'intégration de l'APA.

Blocs de construction

Orientations pratiques pour l'intégration de l'APA

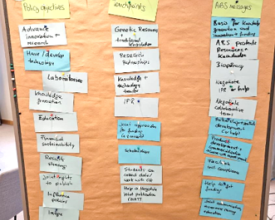

Ce module vise à sensibiliser les agences gouvernementales responsables de l'APA à la nécessité d'intégrer l'APA au niveau national, conformément à l'objectif 13 du cadre mondial pour la biodiversité, et à identifier des approches de mise en œuvre efficaces. À cette fin, l'initiative APA a organisé un atelier de deux jours avec les points focaux APA de sept pays africains. Les participants ont analysé les défis liés à l'intégration de l'APA, notamment la collaboration intersectorielle limitée, l'équilibre entre les priorités en matière d'APA et les autres objectifs de biodiversité, ainsi que les lacunes dans la mise en œuvre et le suivi du partage des avantages.

À l'aide de questions directrices, les participants ont identifié les acteurs prioritaires, les mandats, les points d'ancrage des partenariats et les avantages mutuels potentiels. Les pays ont élaboré des solutions pratiques, en se concentrant à la fois sur la collaboration technique avec les ministères et sur l'engagement au niveau politique pour améliorer l'environnement favorable.

Des exercices de communication stratégique ont permis d'adapter les messages sur l'APA à des secteurs tels que l'agriculture, la recherche, le commerce et la santé, en liant l'APA à leurs objectifs politiques spécifiques. Chaque pays a défini deux mesures prioritaires et des étapes initiales pour la mise en œuvre au niveau national. L'initiative APA a également élaboré des notes d'orientation par pays qui présentent les points d'ancrage et les points d'entrée pour l'intégration de l'APA.

Facteurs favorables

Un environnement d'apprentissage propice, combinant l'apport d'experts et l'échange entre pairs, a permis aux participants de saisir la pertinence de l'intégration de l'APA et de son application pratique - en élargissant également leur compréhension de l'APA au-delà de la conservation. Des questions structurées, des exemples concrets et des exercices de communication stratégique ont fourni des orientations claires qui ont aidé les participants à identifier les acteurs clés, les mandats et les liens sectoriels. Cela a favorisé une meilleure compréhension de la manière de planifier et de mettre en œuvre l'intégration de manière efficace.

Leçon apprise

L'atelier a montré que l'intégration de l'APA nécessite à la fois une collaboration technique - l'approbation par les ministères d'accords spécifiques en matière d'APA - et une collaboration politique afin d'établir des cadres nationaux favorables. La diversité des expériences des pays rend l'échange entre pairs très utile pour identifier les approches adéquates. L'établissement d'un lien entre l'APA et les mandats d'autres secteurs, tels que le commerce, la santé ou l'agriculture, par le biais d'objectifs politiques communs, accroît la réceptivité. La cartographie des points d'ancrage du partenariat à un stade précoce et la définition des avantages mutuels aident à surmonter la pensée en vase clos.

Il s'est avéré crucial d'adapter la communication stratégique aux priorités de chaque secteur. Les points focaux APA pensaient initialement qu'il suffirait d'expliquer l'APA pour susciter l'intérêt, mais ils ont appris que le sujet est souvent mal connu ou considéré comme une niche, d'où la nécessité d'adapter les messages. Comme l'élaboration des politiques et des lois dépasse souvent le calendrier des projets, l'influence d'un projet est limitée. Enfin, le fait de se concentrer sur quelques mesures hautement prioritaires avec des premières étapes claires favorise le suivi et les progrès tangibles dans l'intégration de l'APA au niveau national.

Favoriser l'intégration de l'APA dans les stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité (SPANB)

Cet élément de base soutient l'intégration de l'APA et du biocommerce dans les stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité (SPANB), en les alignant sur le cadre mondial pour la biodiversité - en particulier l'objectif 13 - et en favorisant les synergies avec d'autres instruments, tels que le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

L'intégration de l'APA consiste à intégrer l'APA dans les politiques et les plans de secteurs tels que le commerce, l'agriculture, la santé, les finances et la recherche, plutôt que de limiter sa mise en œuvre aux autorités chargées de la conservation. Lors du 13e atelier panafricain sur l'APA et le biocommerce, les participants ont discuté des défis à relever, notamment le financement limité, la complexité des réglementations et l'implication insuffisante des ministères autres que ceux de l'environnement. Ils ont exploré les approches pangouvernementales et sociétales, en mettant l'accent sur l'engagement du secteur privé dans la valorisation afin de générer des avantages socio-économiques.

Des exemples nationaux, tels que le groupe de travail multisectoriel de l'Ouganda impliquant les autorités locales, les ONG, les IPLC et les entreprises, ont montré comment la cartographie précoce des parties prenantes, l'intégration dans les plans de développement nationaux et la collaboration intersectorielle peuvent rendre l'intégration de l'APA dans les SPANB plus pratique, plus inclusive et plus percutante.

Facteurs favorables

Le succès a été soutenu par un format interactif combinant des contributions d'experts, des discussions de groupe et des cas concrets de pays. Les contributions d'organisations telles que la FAO et le PNUE ont élargi les perspectives. La continuité a été assurée en s'appuyant sur les résultats d'un atelier précédent, tandis que des questions directrices structurées ont aidé les participants à identifier les défis, à aligner l'APA sur d'autres instruments (tels que le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture) et à définir des mesures pratiques pour l'intégrer dans leurs contextes nationaux.

Leçon apprise

L'intégration de l'APA dans les SPANB est plus efficace lorsqu'elle est considérée à la fois comme un outil de conservation et comme une opportunité économique. Les discussions de l'atelier ont montré qu'une participation plus large des parties prenantes est essentielle : elle va au-delà des ministères de l'environnement ou de la conservation et inclut des secteurs tels que le commerce, l'agriculture, la santé, la finance, la recherche et des utilisateurs tels que le secteur privé et les instituts de recherche.

Les synergies avec le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture peuvent renforcer la cohérence et harmoniser le partage des avantages entre les différents instruments. Une cartographie précoce des parties prenantes impliquant les autorités locales, les IPLC, les ONG et les entreprises favorise l'appropriation et permet de combler les lacunes en matière de suivi et de données.

Les stratégies de valorisation, les accords sectoriels et les approches pangouvernementales et sociétales garantissent l'intégration de l'APA dans les modèles d'entreprise, les cadres politiques et les initiatives communautaires, créant ainsi des chaînes de valeur durables et favorisant l'intégration à long terme de l'APA.

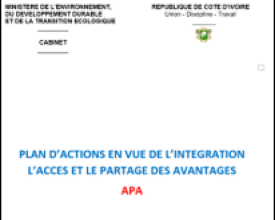

Un exemple national d'intégration réussie de l'APA : la Côte d'Ivoire

Pour soutenir l'intégration nationale de l'APA en Côte d'Ivoire, l'initiative APA a commandé une étude complète sur les lois, les politiques, les stratégies et les activités qui pourraient être alignées sur l'APA. L'étude a analysé les points d'entrée institutionnels et procéduraux et a identifié les acteurs clés au sein des ministères et des institutions pour conduire l'intégration. Elle s'est concentrée sur les ministères couvrant l'économie, le commerce, la santé, la science, l'agriculture, le développement rural et la propriété intellectuelle, ainsi que sur les politiques nationales de développement, la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la stratégie et le plan d'action nationaux en matière de biodiversité (NBSAP).

La recherche a combiné des recherches ciblées par mots-clés (par exemple "biodiversité") avec des entretiens dans les différents ministères. Les résultats ont été validés par des experts et partagés avec des représentants des ministères et des universités lors d'un atelier, au cours duquel le point focal APA et les participants ont élaboré une trentaine d'objectifs et d'actions communs.

S'appuyant sur des activités et des réseaux ultérieurs - par exemple sur le processus national du PNAE - l'intégration de l'APA en Côte d'Ivoire connaît un premier succès : L'APA est inclus dans le plan national de développement révisé et des accords sont en place pour l'intégrer dans les programmes des instituts de recherche et dans les politiques ministérielles à venir.

Facteurs favorables

Les facteurs clés du succès initial de l'intégration de l'APA ont été les suivants

- des échanges avec le point focal national APA sur l'importance, la forme et les groupes cibles de l'intégration ;

- une étude d'inventaire approfondie comprenant des entretiens avec les ministères partenaires potentiels ;

- un atelier des parties prenantes produisant un objectif et un plan d'action communs ; et

- l'exploitation des processus et des contacts nationaux pour faire progresser sa mise en œuvre.

Leçon apprise

Le processus a permis de tirer deux enseignements importants. Premièrement, le point focal APA et l'équipe de projet avaient initialement des conceptions différentes de ce qu'implique l'intégration, des domaines dans lesquels elle peut être appliquée et des partenaires avec lesquels elle peut l'être. Un dialogue constructif et permanent - qui s'est poursuivi au-delà de l'adoption d'un plan d'action commun - a permis d'aligner les points de vue.

Deuxièmement, les invitations adressées à certains ministères clés sont restées sans réponse dans un premier temps, ce qui a ralenti les progrès. L'expérience a montré qu'il est essentiel que le point focal APA assure un suivi direct et en temps voulu, en veillant à s'engager personnellement auprès des contacts identifiés.

Une fois que le point focal a établi des relations par le biais de réunions bilatérales, les points d'ancrage ont été confirmés et d'autres processus ont été identifiés comme des possibilités d'intégration de l'APA.

Ressources

Impacts

La solution a renforcé les capacités nationales d'intégration de l'APA en favorisant la collaboration intersectorielle, une communication adaptée et l'intégration dans des cadres stratégiques tels que les SPANB et les plans de développement nationaux. D'un point de vue social, elle améliore la coopération entre les ministères, les autorités locales, ainsi qu'avec les CLPI, les ONG et les acteurs du secteur privé, en sensibilisant à l'APA en tant qu'outil de conservation et d'économie.

D'un point de vue économique, il a facilité les premières étapes vers des stratégies de valorisation, le développement de chaînes de valeur et des accords qui intègrent l'APA dans la recherche, l'agriculture, le commerce et les politiques de santé, créant ainsi des opportunités pour un partage équitable des avantages.

D'un point de vue environnemental, l'intégration de l'APA dans les cadres nationaux devrait promouvoir des pratiques respectueuses de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources génétiques au fil du temps.

L'approche a également permis de renforcer l'appropriation institutionnelle, de développer les compétences techniques, de soutenir le suivi du partage des avantages et de générer des feuilles de route exploitables qui favorisent le respect à long terme de l'objectif 13 du cadre mondial pour la biodiversité.

Bénéficiaires

Les principaux bénéficiaires sont les points focaux APA et les ministères de l'environnement, qui ont acquis des compétences, des partenariats et des cadres pour faire progresser le partage juste et équitable des avantages. Les bénéficiaires indirects sont les IPLC, les universités et les acteurs du secteur privé.

Cadre mondial pour la biodiversité (CMB)

Objectifs de développement durable

Histoire

Réflexions sur l'intégration de l'APA en Côte d'Ivoire

Par Koffi Alaki Véronique Epse Amari, Point focal national pour le Protocole de Nagoya

L'appel au changement

Mon travail consiste à mettre en œuvre l'approche de l'accès et du partage des avantages (APA) en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé plusieurs façons de mettre en œuvre l'APA à plus grande échelle, mais sans succès. Il est vite apparu qu'une approche intersectorielle, la mobilisation des acteurs concernés et une coordination institutionnelle plus forte étaient essentielles. Nous avions besoin d'une intégration efficace de l'APA dans les politiques sectorielles ou dans d'autres domaines clés du développement.

Avec le soutien de la GIZ, une étude a été réalisée pour identifier les points d'entrée stratégiques et proposer des moyens d'intégrer l'APA dans la politique nationale au-delà du secteur de l'environnement.

Jeter des ponts entre les secteurs

Le rapport a mis en évidence plusieurs possibilités et contacts clés pour lancer l'intégration. Sur cette base, j'ai contacté directement les ministères et organisé un atelier avec des fonctionnaires, des chercheurs et des conseillers juridiques. Même si certains ministères étaient absents ou n'étaient représentés que par du personnel subalterne, les échanges ont permis aux participants de comprendre comment l'APA est lié aux missions de leurs institutions. Au sein de groupes de travail, nous avons défini 29 objectifs communs, chacun étant lié à des actions spécifiques et à des ministères responsables.

Lancer une dynamique

Armé de ce plan d'action, j'ai poursuivi les discussions avec les ministères pour montrer comment l'APA pouvait s'aligner sur des priorités nationales plus larges. Le ministère de la planification a ensuite inclus l'APA dans l'examen en cours du plan de développement national. Les discussions avec le ministère de la recherche ont débouché sur des plans visant à intégrer l'APA dans les programmes universitaires. L'étude a également permis d'inclure des objectifs en matière d'APA dans la stratégie et le plan d'action nationaux révisés en matière de biodiversité (NBSAP).

Enseignements tirés

Au début, l'idée de "mainstreaming" a été débattue : s'agissait-il d'une réforme juridique, d'une campagne de sensibilisation ou d'un changement de budget ? Au fil du temps, il est apparu clairement qu'il s'agissait d'un alignement complet des politiques de développement sur les principes de l'APA.

Comme de nombreux ministères hésitaient à s'engager, j'ai appris à rencontrer personnellement leurs représentants. Le dialogue direct, la patience et la persévérance se sont avérés essentiels.

Conclusion

Le chemin vers l'intégration de l'APA est loin d'être terminé. Les pourparlers avec les ministères de la santé et du commerce se poursuivent. Cependant, cette intégration va bien au-delà des considérations techniques. Bien que complexe, elle offre une occasion importante de valoriser les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles. Les bases sont désormais posées et, pas à pas, l'APA s'inscrit dans le développement de la Côte d'Ivoire.