アクセスと利益配分(ABS)の主流化を解明する

ある省庁が社会政治問題を担当することになったが、それを効果的に推進するための自己主張、資源、政治的後ろ盾がない、という状況は目新しいものではない。経済、金融、貿易など、より力のある省庁は、しばしばその問題を経済的に取るに足らないものと認識し、関与しないようになる。担当省庁は、このテーマとその実施を主流化するために、より広範な社会政治的関連性や、より影響力のある利害関係者をどのように関与させればよいかを認識していないことが多い。

ABS能力開発イニシアティブ(ABS Initiative)が行ったアクセスと利益配分(ABS)の主流化へのアプローチは、こうした課題を克服するための解決策を浮き彫りにしているが、同時にその限界も明らかにしている。主流化とは、ABSが他の省庁や利害関係者の既存または将来の構造、法律、戦略、計画、政策、プログラムに体系的に組み込まれるプロセスとみなすことができる。しかし、主流化を実施するための手法は極めて重要である。

コンテクスト

対処すべき課題

遺伝資源へのアクセスと利益配分(Access and Benefit-Sharing:ABS)とは、遺伝資源および関連する伝統的知識へのアクセスと、その利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を指す。世界生物多様性枠組(GBF)の目標13に沿って、ABSを担当する各国当局は、2030年までに共有される利益の大幅な増加を促進することが期待されている。

しかし、多くのABSフォーカルポイントや所管国当局は、ABSを効果的に統合することを妨げる制度的、政治的、概念的な障壁に直面している。ABSユニットは小規模で、技術に重点を置いており、主流の政策決定サークルから切り離されていることが多い。また、ABSユニットには、変革を実行するためのチャネルや積極性が欠けている。ガイダンスの欠如、政治的影響力の制限、ABSがニッチな問題であるという認識などが、認識と実施とのギャップの一因となっている。それでも、ターゲット13を達成するためには、より影響力のある省庁やその他の主要な利害関係者との戦略的提携が不可欠である。

所在地

プロセス

プロセスの概要

この3つのビルディングブロックは、ABSを主流化するための首尾一貫した段階的アプローチを形成している。このプロセスは、ABSの主流化のための実行可能なガイダンス(BB1)から始まり、各国のABS関係者の意識を高め、主要セクターのマッピングを行い、それぞれに合ったコミュニケーション戦略を策定することでプロセスを開始する。これにより、優先順位とエントリーポイントが明確になる。NBSAPsへの概念的支援(BB2)は、国の生物多様性戦略や関連する政策文書にABSを組み込むことによって、この土台を築くものである。これにより、ABSをより広範な開発目標やセクター目標と整合させ、政府全体の関与を促進する。コートジボワールの例(BB3)は、綿密な政策マッピング、省庁横断的な対話、国家開発計画への統合を通じて、これらのアプローチがどのように実践に移されているかを示している。実践的なガイダンスはアクターに方法を提供し、政策統合は公式な枠組みを提供し、そして国の例はコンセプトの実証と再現のための教訓を提供する。これらのブロックを組み合わせることで、戦略的能力、制度への定着、成果の実証が相互にABSの主流化を強化するというサイクルが生まれる。

ビルディング・ブロック

ABS主流化のための行動指針

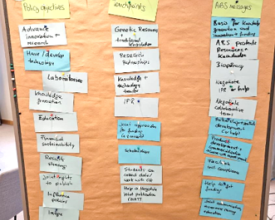

このビルディングブロックは、世界生物多様性枠組の目標13に沿ったABSの国内主流化の必要性について、ABSを担当する政府機関の認識を強化し、効果的な実施アプローチを特定することを目的としている。このため、ABSイニシアティブはアフリカ7カ国のABSフォーカルポイントを招き、2日間のワークショップを開催した。参加者は、セクターを超えた協力の制限、ABSの優先事項と他の生物多様性目標とのバランス、利益配分の実施とモニタリングにおけるギャップなど、ABSの主流化に向けた課題を分析した。

指針となる質問を用いて、参加者は優先的なアクター、マンデート、パートナーシップのアンカーポイント、潜在的な相互利益を特定した。各国は実践的な解決策を策定し、省庁との技術的な協力と、実現環境を改善するための政策レベルの関与の両方に焦点を当てた。

戦略的コミュニケーション演習では、農業、研究、貿易、保健などのセクターが、ABSをそれぞれの政策目標に関連付けることで、ABSのメッセージを調整するのに役立った。各国は、自国で実施するための2つの優先施策と初期段階を定めた。ABSイニシアティブはまた、ABSを主流化するためのアンカーとエントリーポイントを紹介する国別政策概要も作成した。

実現可能な要因

専門家の意見と参加者同士の意見交換を組み合わせた学習環境により、参加者はABSの主流化とその実践的適用の妥当性を把握することができた。構造化された実例を用いた質問と戦略的なコミュニケーション演習は、参加者が主要なアクター、職務権限、セクター間のつながりを特定するための明確な指針となった。これにより、メインストリーミングを効果的に計画・実施する方法についての理解が深まった。

教訓

ワークショップでは、ABSの主流化には、各省庁による具体的なABS協定の承認という技術的な協力と、それを支える国の枠組みを確立するための政策的な協力の両方が必要であることが示された。各国の経験は多様であるため、適切なアプローチを特定するための相互交流は貴重である。ABSを貿易、保健、農業など他部門の任務とリンクさせ、政策目標を共有することで、受け入れ態勢が強化される。パートナーシップのアンカーポイントを早期にマッピングし、相互の利益を定義することは、サイロ思考を克服するのに役立つ。

各セクターの優先事項に合わせた戦略的コミュニケーションは、極めて重要であることがわかった。ABSフォーカルポイントは当初、単にABSについて説明すれば関心が高まると考えていたが、ABSはなじみが薄かったり、ニッチなものだと思われがちであることを学んだ。政策や法整備はプロジェクトのスケジュールよりも長引くことが多いため、プロジェクトの影響力は限られている。最後に、最初の一歩を明確にした上で、優先順位の高いいくつかの対策に焦点を絞ることで、ABSの全国的な主流化をフォローアップし、目に見える形で進展させることができる。

生物多様性国家戦略・行動計画(NBSAP)へのABSの統合の促進

このビルディングブロックは、生物多様性国家戦略・行動計画(NBSAPs)にABSとバイオトレードを統合し、生物多様性地球フレームワーク(特にターゲット13)と整合させ、食料と農業のための植物遺伝資源に関する国際条約(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture)などの他の制度との相乗効果を促進することを支援するものである。

ABSの主流化には、ABSの実施を保全当局に限定するのではなく、貿易、農業、保健、金融、研究など、セクターを超えた政策や計画に組み込むことが含まれる。第13回汎アフリカABS・生物取引ワークショップでは、参加者が限られた資金、複雑な規制、環境関連以外の省庁の関与不足などの課題について議論した。参加者は、社会経済的利益を生み出すための価値化における民間部門の関与に強い焦点を当てながら、政府全体および社会全体のアプローチについて検討した。

ウガンダの地方自治体、NGO、IPLCs、企業が参加する多部門ワーキンググループのような各国の事例は、早期の利害関係者マッピング、国家開発計画への統合、部門を超えた協力によって、NBSAPsへのABSの統合をより現実的、包括的、かつインパクトのあるものにできることを示した。

実現可能な要因

専門家によるインプット、パネル・ディスカッション、具体的な国別事例を組み合わせた対話形式が成功を支えた。FAOやUNEPといった組織からの貢献は、視野を広げた。前回のワークショップの成果を踏まえ、継続性を確保する一方、構造化されたガイディング・クエスチョンにより、参加者は課題を特定し、ABSを他の制度(食糧および農業のための植物遺伝資源に関する国際条約など)と整合させ、自国の状況においてABSを主流化するための実践的なステップを明確にすることができた。

教訓

NBSAPへのABSの主流化は、保全の手段であると同時に経済的機会でもあると位置づけることが最も効果的である。ワークショップでの議論では、より広範なステークホルダーの参加が不可欠であることが示された。それは、環境や保全を担当する省庁にとどまらず、貿易、農業、保健、金融、研究、民間セクターや研究機関などの利用者といったセクターも含まれる。

食料および農業のための植物遺伝資源に関する国際条約との相乗効果により、一貫性を強化し、制度間の利益配分を調整することができる。地方自治体、IPLC、NGO、企業を巻き込んだ早期の利害関係者マッピングは、オーナーシップを構築し、モニタリングやデータのギャップに対処するのに役立つ。

価値化戦略、業界全体の合意、政府全体・社会全体のアプローチにより、ABSがビジネスモデル、政策枠組み、地域社会のイニシアティブに組み込まれ、持続可能なバリューチェーンが形成され、長期的なABSの統合が促進される。

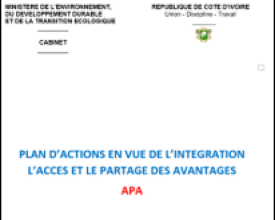

ABSの主流化に成功した国の例:コートジボワール

コートジボワールにおける国のABS主流化を支援するため、ABSイニシアティブはABSと連携可能な法律、政策、戦略、活動に関する包括的な調査を委託した。この調査では、制度的・手続き的な入口について分析し、統合を推進するための省庁・機関内の主要なアクターを特定した。経済、貿易、保健、科学、農業、農村開発、知的財産を管轄する省庁や、国家開発政策、SDGsの実施、生物多様性国家戦略・行動計画(NBSAP)に焦点を当てた。

調査は、「生物多様性」など的を絞ったキーワード検索と、省庁横断的なインタビューを組み合わせた。調査結果は専門家によって検証され、ABSフォーカルポイントと参加者が約30の共同目標と行動を策定したワークショップで、省庁や学術機関の代表者と共有された。

コートジボワールのABSの主流化は、その後の活動やネットワーク(例えば国のNBSAPプロセスに基づくもの)を基盤として、早期に成功を収めている:ABSは改正国家開発計画に盛り込まれ、研究機関のカリキュラムや今後予定されている省庁の政策に統合することで合意している。

実現可能な要因

ABS主流化の初期成功の主な要因は以下の通りである:

- ABS主流化の重要性、形態、対象グループに関する国のABSフォーカルポイントとの意見交換;

- パートナーとなりうる省庁とのインタビューを含む綿密なストックテーキング調査;

- 共同目標と行動計画を作成するための関係者ワークショップ。

- 国内プロセスや人脈を活用し、実施を進める。

教訓

このプロセスでは、2つの重要な教訓が得られた。第一に、ABSフォーカルポイントとプロジェクトチームは当初、主流化とは何を意味するのか、どこで適用できるのか、どのようなパートナーとともに行うのかについて、異なる理解を持っていた。建設的で継続的な対話は、共同行動計画の採択後も継続され、見解のすり合わせに役立った。

第二に、一部の主要省庁への招待状が当初は届かず、進展が遅れた。この経験から、ABSフォーカルポイントによるタイムリーで直接的なフォローアップが不可欠であり、特定した連絡先との個人的な関わりを確保することが重要であることがわかった。

フォーカルポイントが二国間会合を通じて関係を構築すると、アンカーポイントが確認され、ABSを統合する機会として追加プロセスが特定された。

リソース

影響

このソリューションは、セクター横断的な協力関係、ニーズに合わせたコミュニケーション、NBSAPsや国家開発計画などの戦略的枠組みへの統合を促進することで、ABSを主流化するための各国の能力を強化した。社会的観点からは、省庁間、地方自治体間、IPLCs、NGO、民間セクターとの協力関係を改善し、保全と経済的手段の両方としてのABSに対する認識を高めることができた。

経済的な観点からは、価値化戦略、バリューチェーンの開発、ABSを研究、農業、貿易、保健政策に統合する協定に向けた初期段階を促進し、公平な利益配分の機会を創出した。

環境の観点からは、ABSを国の枠組みに組み込むことで、生物多様性に配慮した慣行や遺伝資源の持続可能な利用が長期的に促進されることが期待される。

このアプローチはまた、制度的なオーナーシップを強化し、技術的なスキルを構築し、利益配分のモニタリングを支援し、生物多様性グローバル枠組みのターゲット13の長期的な遵守を支援する行動可能なロードマップを作成した。

受益者

主な受益者はABSフォーカルポイントと環境省であり、ABSフォーカルポイントは公正かつ衡平な利益配分を進めるためのスキル、パートナーシップ、枠組みを得た。間接的な受益者はIPLC、学界、民間セクターである。

グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)

持続可能な開発目標

ストーリー

コートジボワールにおけるABSの主流化に関する考察

名古屋議定書ナショナル・フォーカルポイント、コフィ・アラキ・ヴェロニク・エプセ・アマリ 記

変革を求める声

私の仕事は、コートジボワールでアクセスと利益配分(ABS)アプローチを実施することである。私たちは、ABSをより広範な規模で実施するためにいくつかの方法を試みたが、失敗に終わった。やがて、セクター横断的なアプローチ、関係ステークホルダーの動員、より強力な制度的調整が不可欠であることが明らかになった。私たちが必要としていたのは、セクター別政策やその他の主要な開発分野にABSを効果的に組み込むことだった。

GIZの支援を受けて、戦略的参入点を特定し、環境分野以外の国家政策にABSを主流化する方法を提案するための調査が実施された。

セクター間の橋渡し

報告書では、主流化を開始するためのいくつかの機会と主要な連絡先が強調された。これを手にして、私は省庁に直接働きかけ、役人、研究者、法律顧問を集めたワークショップを開催した。参加者が少なかったり、若手職員しかいなかったりした省庁もあったが、このワークショップを通じて、参加者はABSが各省庁のミッションとどのように関連しているかを理解することができた。ワーキンググループでは、29の共通目標を定め、それぞれを具体的な行動や担当省庁と関連付けた。

ダイナミックに動き出す

私はこの行動計画をもとに、ABSがより広範な国家的優先課題とどのように連携できるかを示すため、各省庁とさらに協議を重ねた。計画省は、現在進行中の国家開発計画の見直しにABSを盛り込んだ。研究省との話し合いは、ABSを大学のプログラムに組み込む計画につながった。またこの調査によって、改訂された生物多様性国家戦略・行動計画(NBSAP)にABSの目標が盛り込まれることになった。

教訓

当初は「主流化」という考え方が議論された。それは法改正なのか、意識向上キャンペーンなのか、予算の変更なのか。時間の経過とともに、それは開発政策をABSの原則と包括的に整合させることであることが明らかになった。

多くの省庁が関与をためらっていたため、私は省庁の代表者に直接会うことを学んだ。直接対話、忍耐、粘り強さが不可欠であることがわかった。

結論

ABSの主流化への道のりはまだ終わっていない。厚生省や貿易省との話し合いはまだ続いている。しかし、この統合は技術的な検討をはるかに超えるものである。複雑ではあるが、遺伝資源と伝統的知識の価値を高める重要な機会となる。基礎は築かれ、ABSは一歩ずつコートジボワールの開発の一部となりつつある。