Intégration de la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin versant de la Sebeya au Rwanda

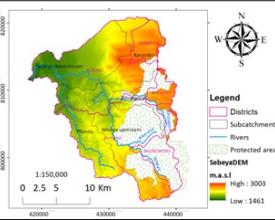

Le bassin versant de la Sebeya, dans l'ouest du Rwanda, autrefois sujet à des inondations, à l'érosion et à des glissements de terrain récurrents, a été transformé grâce au projet "Embedding Integrated Water Resources Management in Rwanda (EWMR)" (intégrer la gestion intégrée des ressources en eau au Rwanda). Dirigé par l'Office rwandais des ressources en eau et ses partenaires, le projet a appliqué des solutions fondées sur la nature (NbS) pour restaurer 7 700 hectares à l'aide de terrasses, de tranchées, de protections des berges et de boisements. L'approche a combiné la réhabilitation des terres avec un financement innovant, des chaînes de valeur et une planification inclusive. Plus de 35 000 emplois verts ont été créés, parallèlement à l'amélioration de la santé des sols, de la recharge des aquifères, de la productivité agricole et des moyens de subsistance. En intégrant la planification de l'utilisation des terres par les communautés dans la gouvernance au niveau du district, le projet a jeté les bases d'une résilience et d'une évolutivité à long terme.

Contexte

Défis à relever

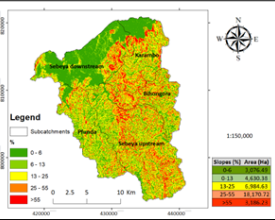

Le bassin versant de la Sebeya est confronté à une grave dégradation de l'environnement : déforestation, érosion des sols, inondations et glissements de terrain dus à des pentes abruptes et à des précipitations intenses. Sur le plan social, les communautés n'ont pas accès à l'eau potable, à des moyens de subsistance durables et à des mécanismes de planification inclusifs. Sur le plan économique, l'agriculture, qui couvre plus de 74 % des terres, souffre d'une faible productivité due à la mauvaise santé des sols, ce qui conduit à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Le projet s'est attaqué à ces défis interconnectés par le biais d'une restauration intégrée, d'une meilleure gestion de l'eau et des sols, d'une mobilisation communautaire et d'une infrastructure basée sur la nature. Il s'est également attaqué à la faiblesse de la coordination institutionnelle en intégrant la planification participative de l'utilisation des terres dans les systèmes formels de gouvernance des districts.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Le projet a commencé par impliquer les communautés dans le développement de VLUAP afin d'identifier les besoins locaux et de planifier les interventions. Les techniques de restauration ont été sélectionnées en fonction de la topographie, des conditions du sol et des contributions des communautés. La mise en œuvre a été coordonnée entre les agences gouvernementales et les partenaires, tandis que le soutien aux moyens de subsistance, y compris le bétail, les réservoirs d'eau, les jardins potagers et les fourneaux améliorés, complétait les objectifs écologiques. Les innovations en matière de financement, telles que les VSLA et les fonds communautaires de conservation de l'environnement, ont favorisé la résilience. La santé des sols et le suivi de la biodiversité ont été réalisés pour évaluer l'impact, et les résultats ont été intégrés dans la planification adaptative. Toutes les composantes étaient liées entre elles, la gouvernance participative étant le point d'ancrage de la solution.

Blocs de construction

Restauration des terres dégradées à l'aide de solutions fondées sur la nature

La dégradation des sols à Sebeya a été traitée par la restauration de 7 700 hectares avec des terrasses (à la fois radicales et progressives), le boisement, le creusement de tranchées dans les forêts et les plantations de thé, le traitement des ravines et la protection des berges des rivières. Ces interventions ont permis de stabiliser les sols, de réduire le ruissellement, d'améliorer l'infiltration et de minimiser les risques de glissement de terrain et d'inondation. Les activités de restauration ont été adaptées aux zones agro-écologiques et liées à l'amélioration de la productivité. Le boisement et la plantation d'arbres fruitiers ont contribué à la lutte contre l'érosion et à la diversification des revenus.

Facteurs favorables

Le succès des activités de restauration a été rendu possible par la combinaison d'une forte collaboration institutionnelle et d'un cadre de mise en œuvre multipartite bien financé. Le financement de l'ambassade des Pays-Bas a apporté la stabilité financière et la flexibilité nécessaires pour étendre les interventions de restauration. Le soutien technique et organisationnel de RSF, de l'UICN, de la SNV et de RWARRI a permis d'appliquer des techniques scientifiquement fondées et adaptées à la communauté. L'implication des communautés locales dès le départ a favorisé l'appropriation et facilité la co-conception des interventions. L'intégration dans les processus de planification du gouvernement local par l'intermédiaire du district d'Imihigo a garanti l'engagement politique et l'alignement à long terme sur les objectifs de développement régional. Enfin, les capacités techniques fournies par les institutions nationales chargées de l'agriculture et de l'environnement ont permis un suivi et une gestion adaptative au cours de la mise en œuvre.

Leçon apprise

L'appropriation locale et la co-conception communautaire ont été essentielles pour obtenir un impact durable. L'utilisation de techniques de restauration appropriées au niveau local a garanti l'efficacité. Toutefois, les précipitations extrêmes continuent de compromettre la durabilité des interventions. Les efforts futurs doivent intégrer la gestion des risques de catastrophe et les infrastructures résistantes au climat. Le zonage agroécologique et la gestion adaptative basée sur l'évaluation des sols et de l'eau ont été des facteurs clés de réussite. Parmi les défis à relever, citons la capacité limitée d'entretien après les projets, ce qui souligne la nécessité d'un engagement des autorités locales et de mécanismes de financement permanents.

Plan d'action pour l'utilisation des terres dans les villages (VLUAP), piloté par la communauté

Les VLUAP ont été élaborés dans 200 villages grâce à des processus participatifs impliquant les femmes, les jeunes, les populations indigènes, les entreprises agroalimentaires, les ONG et les églises. Les plans ont identifié les priorités en matière d'utilisation des terres et les besoins de restauration et ont été intégrés dans les plans et budgets annuels au niveau du district. Cet alignement sur le système de performance du district Imihigo a permis de garantir la responsabilité locale et le soutien institutionnel à long terme.

Facteurs favorables

Le cadre institutionnel de la politique de décentralisation du Rwanda a permis une intégration efficace des plans locaux d'utilisation des terres dans les contrats de performance des districts, leur conférant à la fois légitimité et force exécutoire. Le RWARRI et l'UICN ont joué un rôle clé en tant que facilitateurs de l'engagement des parties prenantes, en veillant à ce que tous les groupes - y compris les communautés marginalisées - aient leur mot à dire dans la planification. Un leadership local fort a permis de maintenir l'élan et de promouvoir la transparence tout au long du processus VLUAP. Les conseils techniques des agences agricoles (RAB, MINAGRI) et environnementales (RWB, REMA) ont permis de garantir la faisabilité des utilisations proposées des terres. Le dialogue continu, soutenu par la confiance et le respect mutuel, a créé un environnement positif pour la collaboration et la responsabilité entre le gouvernement et les communautés.

Leçon apprise

La participation est un gage de légitimité, mais elle nécessite du temps, un renforcement des capacités et une facilitation soutenue. L'inclusion des groupes marginalisés a permis d'accroître l'équité et de renforcer la cohésion sociale. Les défis ont consisté à gérer des attentes diverses et à aligner les interventions techniques sur les priorités de la communauté. L'intégration des VLUAP dans les cadres de gouvernance a permis d'assurer une continuité au-delà des échéances du projet.

Impacts

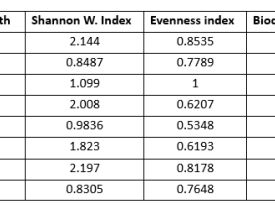

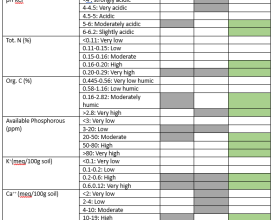

Le projet EWMR a apporté d'importants avantages environnementaux, économiques et sociaux. Il a permis de restaurer 7 700 hectares, d'améliorer la santé des sols et de renforcer la biodiversité. Le carbone organique et l'azote du sol ont augmenté dans les secteurs de Nyundo et de Kanama, avec une réduction de l'acidité et une amélioration des rapports C/N. La diversité des invertébrés a augmenté, avec des indices de Shannon plus élevés dans les zones d'intervention. Plus de 35 000 emplois verts ont été créés grâce à la restauration et au soutien des moyens de subsistance. La distribution de 758 réservoirs de collecte des eaux de pluie a amélioré la sécurité de l'eau et réduit l'érosion. 328 unités d'élevage, 3 563 fourneaux améliorés et 350 000 arbres fruitiers ont renforcé la résilience des ménages et réduit la pression exercée sur les forêts. La création de 331 VSLA et CECF a permis l'inclusion financière. Les risques de catastrophe ont diminué grâce à l'amélioration de l'infiltration de l'eau et à la réduction du ruissellement, et la gouvernance locale a été renforcée par l'intégration de la planification de l'utilisation des terres dans les budgets officiels et les systèmes de suivi.

Bénéficiaires

Agriculteurs locaux, jeunes, femmes, communautés indigènes, planificateurs de district et acteurs de la chaîne d'approvisionnement