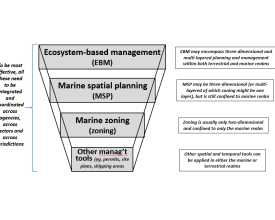

Un zonage efficace en tant qu'outil essentiel d'aménagement et de gestion de l'espace

Contexte

Défis à relever

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Blocs de construction

Zones à usages multiples

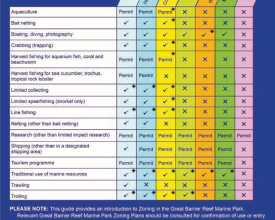

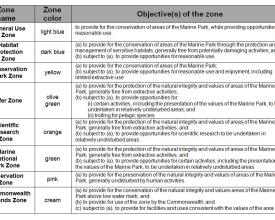

Dans certaines parties du monde, le zonage est basé uniquement sur l'autorisation ou l'interdiction d'activités spécifiques dans des zones spécifiques. Dans la RGO, il existe un éventail de zones, chacune ayant des objectifs différents ; ces zones autorisent toute une série d'activités à condition que chacune d'entre elles soit conforme à l'objectif de la zone concernée. Les dispositions du plan de zonage s'appliquent à tous les utilisateurs du GBR. Le plan de zonage détaille deux listes spécifiques de dispositions d'"utilisation ou d'entrée" pour chaque zone ; elles aident à déterminer les types d'activités qui sont appropriées dans cette zone particulière. 1. La première liste indique les activités qui sont autorisées dans cette zone ("de plein droit") et qui ne nécessitent pas de permis ; 2. la seconde liste stipule les activités qui peuvent avoir lieu dans cette zone particulière, mais seulement après qu'un permis a été évalué et, si la demande répond à toutes les exigences nécessaires, un permis a été accordé. Le règlement précise la procédure d'évaluation et les critères d'octroi du permis, qui varient en fonction de l'activité proposée. Certaines zones peuvent également stipuler des restrictions sur les types d'engins de pêche, ce qui offre également différents niveaux de protection. Si une activité n'est pas mentionnée aux points (1) ou (2) ci-dessus, elle est interdite dans cette zone.

Facteurs favorables

La législation de 1975 précisait qu'un plan décrivant des zones spatialement dérivées (c'est-à-dire le zonage) devait être un outil de gestion clé pour le parc marin de la GBR, et les plans de zonage étaient tenus par la législation de définir les objectifs pour lesquels certaines zones pouvaient être utilisées ou pénétrées. Les objectifs du zonage ont "évolué" depuis la version de 1975 de la loi (voir Day 2015), reconnaissant la nécessité aujourd'hui de protéger l'ensemble de la biodiversité de la RBG plutôt que les espèces ou les habitats clés.

Leçon apprise

- Pour faciliter la compréhension du public, les activités autorisées dans le plan de zonage ont été résumées dans une matrice simple activité/zonage (voir les photos ci-dessous). Toutefois, le plan de zonage statutaire (c'est-à-dire la législation subordonnée à la loi) doit être la base juridique pour déterminer quelles activités sont appropriées dans une zone.

- Les cartes de zonage sont une forme accessible au public du plan de zonage statutaire ; cependant, pour déterminer légalement les limites exactes d'une zone, il convient d'utiliser les descriptions de zones réelles détaillées au dos du plan de zonage statutaire.

- Ce n'est pas parce que le plan de zonage indique qu'une activité peut avoir lieu avec un permis qu'un permis sera automatiquement accordé ; la demande doit toujours être évaluée et ce n'est que si elle répond à tous les critères nécessaires qu'un permis est accordé.

Attribution des zones par objectif plutôt que par activités

La différence entre un zonage par objectif et un zonage par activité s'explique le mieux par un exemple : une zone "interdite au chalutage" peut indiquer clairement qu'une activité est interdite (c'est-à-dire que tout le chalutage est interdit dans cette zone), mais elle peut ne pas indiquer clairement quelles autres activités peuvent être autorisées ou non. L'objectif de la zone de protection de l'habitat permet à une série d'activités ayant un impact (relativement) minime sur l'habitat benthique de se dérouler dans cette zone ; par exemple, la navigation de plaisance, la plongée et la recherche à impact limité sont autorisées, de même que certaines activités extractives telles que la pêche à la ligne, la pêche au filet, la pêche à la traîne et la pêche au harpon (c'est-à-dire certaines activités de pêche, mais pas toutes). Toutefois, l'objectif de la zone et les dispositions connexes en matière de zonage interdisent clairement le chalutage de fond, le dragage ou toute autre activité préjudiciable aux habitats sensibles de cette zone. Dans la plupart des océans, de nombreuses activités marines existantes ou potentielles doivent être gérées, mais beaucoup de ces activités sont complémentaires et peuvent se dérouler dans la même zone ; si le zonage est utilisé pour traiter toutes les activités existantes (et le zonage des océans est certainement un outil important pour ce faire), il est préférable que le zonage se fasse par objectif plutôt que pour chaque activité individuelle.

Facteurs favorables

Le plan de zonage est un document statutaire qui comprend tous les détails spécifiques du zonage (par exemple, les objectifs de la zone (voir Ressources ci-dessous), les limites détaillées de la zone, etc.) La loi confère le pouvoir de préparer un plan de zonage et comprend une section sur l'interprétation des plans de zonage (section 3A) et des détails sur les objectifs du zonage, ce qu'un plan de zonage doit contenir et comment un plan de zonage doit être préparé (sections 32-37A).

Leçon apprise

- Si l'objectif d'une zone comporte plusieurs parties, il doit y avoir une hiérarchie claire au sein de l'objectif. Par exemple, si l'objectif est d'assurer à la fois la conservation et l'utilisation raisonnable (comme c'est le cas pour la plupart des zones de la GBR - voir Ressources ci-dessous), la seconde partie est toujours soumise à la première (c'est-à-dire que l'utilisation raisonnable ne peut avoir lieu que si elle est soumise à la garantie de la conservation).

- Le plan de zonage de la RBG contient également une disposition spéciale de permis "fourre-tout" ("toute autre fin compatible avec l'objectif de la zone..."). Cette disposition s'applique aux nouvelles technologies ou activités qui n'étaient pas connues au moment de l'approbation du plan de zonage. Elle constitue un "filet de sécurité" important permettant à une activité qui ne figure pas dans l'une des deux listes expliquées dans BB1 d'être prise en considération pour l'obtention d'un permis, à condition qu'elle soit compatible avec l'objectif de la zone.

Ressources

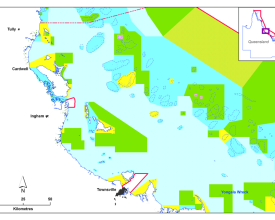

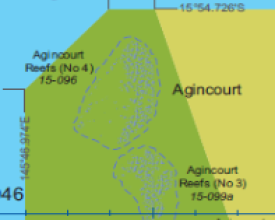

Limites de zones basées sur la coordination

Les limites de la zone peuvent être décrites comme une distance spécifiée à partir du bord d'un élément géographique (par exemple, "500 m du bord du récif"). Il en résulte normalement une limite de zone de forme irrégulière. La représentation d'un récif ou d'un groupe de récifs de cette manière peut sembler écologiquement appropriée sur une carte, mais l'utilisation du bord de ces caractéristiques pour tracer les limites de la zone s'est avérée très difficile à interpréter sur l'eau. Par exemple, de nombreuses parties de récifs sont fragmentées ou parfois submergées, de sorte qu'il est difficile sur l'eau de déterminer le bord du récif, puis de l'utiliser pour estimer une distance. En outre, il n'est pas facile d'estimer 500 m (ou même 100 m) sur l'eau. Les limites des zones basées sur les coordonnées, basées sur la longitude/latitude et indiquées en degrés et minutes décimales, ont donc été introduites dans le plan de zonage de la GBR de 2003. Elles englobent entièrement les caractéristiques écologiques (c'est-à-dire bien au-delà du bord des récifs/îles entiers). Les limites des zones sont orientées vers le nord, le sud, l'est et l'ouest pour faciliter la navigation ou sont constituées de lignes droites entre deux coordonnées faciles à déterminer. Les lignes droites semblent moins "écologiquement appropriées", mais elles sont plus faciles à localiser et à faire respecter dans les zones offshore, en particulier si l'on utilise des appareils électroniques tels qu'un système de positionnement global (GPS) ou une table traçante.

Facteurs favorables

En s'appuyant sur le zonage existant, il est important que chaque zone ait un numéro unique, renvoyant à une description détaillée dans le plan de zonage statutaire (voir Ressources) et avec un identifiant de zone unique (par exemple MNP-11-031) : a) MNP fait référence au type de zone (Marine National Park Zone) b) les deux premiers chiffres font référence à sa latitude (l'exemple montré ci-dessus est à la latitude 11°) c) le dernier chiffre (031) permet d'identifier une zone spécifique sur les cartes de zonage et de faire référence au plan de zonage.

Leçon apprise

- Toutes les coordonnées des zones ne sont pas indiquées sur les cartes de zonage librement accessibles ; toutefois, les coordonnées des zones les plus importantes pour la plupart des utilisateurs sont indiquées (par exemple, les zones d'interdiction de pêche et les zones d'interdiction d'accès).

- Sachant que tout le monde ne dispose pas d'un GPS, les limites des zones côtières sont alignées sur des caractéristiques côtières reconnaissables ou sur des points de repère ou des bornes identifiables (par exemple, "la zone s'étend au nord de l'extrémité orientale du promontoire de xxx").

- Des panneaux indiquant les zones proches sont placés sur les rampes de mise à l'eau le long de la côte (voir les photos ci-dessous).

- Toutes les coordonnées des zones sont communiquées aux fournisseurs commerciaux d'aides électroniques à la navigation, ce qui permet de charger les zones dans un GPS.

- En outre, toutes les coordonnées des zones sont disponibles gratuitement sur le web ou sur CD pour permettre à tout utilisateur de reporter les coordonnées sur sa propre carte de navigation ou de localiser une zone à l'aide de son propre GPS.

- Toutes les coordonnées doivent être référencées par rapport à un système de référence géocentrique officiel spécifié pour plus de précision (par exemple GDA94 en Australie).

Principes biophysiques, socio-économiques et de planification de la gestion

Le nouveau réseau de zones d'interdiction de pêche (NTZ) dans la GBR a été guidé par 11 principes opérationnels biophysiques élaborés sur la base des principes généraux de conception des réserves et des meilleures connaissances disponibles sur l'écosystème de la GBR (voir Ressources). Ces principes sont les suivants

- Disposer de quelques NTZ de grande taille (plutôt que de nombreuses NTZ de petite taille)

- Prévoir une réplication suffisante des NTZ pour se prémunir contre les impacts négatifs.

- Lorsqu'un récif se trouve à l'intérieur d'une NTZ, l'ensemble du récif doit être inclus.

- Représenter au moins 20 % de chaque biorégion dans les NTZ.

- Représenter la diversité interstitielle et latitudinale dans le réseau de NTZ.

- Utiliser au maximum les informations environnementales telles que la connectivité pour former des réseaux viables.

- Incorporer des lieux biophysiquement spéciaux/uniques

- Tenir compte des utilisations de la mer et des utilisations des terres adjacentes lors du choix des NTZ.

Quatre principes opérationnels de faisabilité sociale, économique, culturelle et de gestion ont également été appliqués :

- Maximiser la complémentarité des NTZ avec les valeurs, les activités et les opportunités humaines ;

- Veiller à ce que la sélection finale des NTZ tienne compte des coûts et des avantages sociaux ;

- Maximiser le placement des NTZ dans des lieux qui complètent et incluent les dispositions actuelles et futures de gestion et d'occupation ; et

- Maximiser la compréhension et l'acceptation des NTZ par le public, et faciliter l'application des NTZ.

Facteurs favorables

Un comité scientifique directeur indépendant, composé de scientifiques spécialisés dans la GBR, a contribué à l'élaboration de ces principes, en se basant sur des connaissances spécialisées de l'écosystème, sur la littérature disponible et sur leur avis quant à ce qui protégerait le mieux la biodiversité. L'examen minutieux des points de vue des propriétaires traditionnels, des utilisateurs, des parties prenantes et des décideurs était une condition préalable essentielle avant de décider de la configuration spatiale finale des NTZ susceptibles de répondre à ces principes.

Leçon apprise

- Le fait de disposer d'un ensemble de principes de planification accessibles au public permet à chacun de comprendre comment le réseau de NTZ est développé.

- Ces principes sont basés sur les meilleures connaissances scientifiques et spécialisées disponibles, mais peuvent être améliorés.

- Un principe ne doit pas être considéré isolément ; ils doivent tous être traités collectivement comme un "ensemble" pour étayer le nombre, la taille et l'emplacement des NTZ.

- Aucune de ces recommandations ne concerne des quantités "idéales" ou "souhaitées" et elles se réfèrent à des niveaux de protection minimums recommandés. La protection d'au moins ces quantités dans chaque biorégion et dans chaque habitat permet d'atteindre l'objectif de protection de l'ensemble de la biodiversité.

- Le principe du "minimum de 20 % par biorégion" est souvent mal compris - il ne dit PAS que 20 % de chaque biorégion dans les NTZ doivent être protégés ; il recommande plutôt qu'au moins 20 % soient protégés. Dans certains cas, il s'agit seulement du minimum et dans certaines biorégions moins contestées, un pourcentage plus élevé de protection est plus approprié.

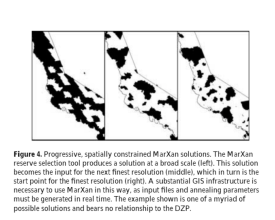

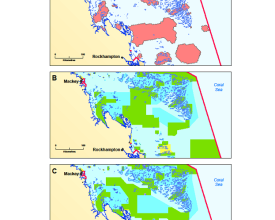

Utilisation et limites des systèmes/outils d'aide à la décision

Les systèmes d'aide à la décision (DSS) ou les outils analytiques, tels que Marxan ou SeaSketch, sont souvent présentés comme une condition préalable à une planification efficace de l'espace marin, en fournissant une solution rapide et fiable à un problème de planification. Il est naturel pour les utilisateurs de DSS d'espérer que l'utilisation du DSS produira "la réponse" et fournira donc la solution à leur problème de planification. Le plus souvent, les DSS produisent des résultats simplistes qui doivent être modifiés à l'aide d'autres méthodes de planification. Tous les outils DSS ont des limites et ne peuvent pas compenser les données manquantes ou incomplètes. Ils peuvent produire des effets secondaires inattendus et sont souvent incapables de répondre à la complexité des problèmes de planification du monde réel. Les résultats de la planification ont peu de valeur pratique si les valeurs sociales, culturelles et économiques ne sont pas prises en compte - cependant, il est rare que ces données soient facilement disponibles sous une forme modifiable par un DSS ou à une résolution spatiale appropriée. Dans la GBR, le DSS a généré une "empreinte" de diverses options de zones "sans prélèvement", mais il ne pouvait pas prendre en compte les huit types de zones, de sorte que d'autres méthodes de planification ont dû être appliquées. Cependant, le véritable avantage était la capacité de générer des métriques pour informer le développement du meilleur réseau possible de zones d'interdiction de pêche.

Facteurs favorables

Marxan a été développé par l'Université du Queensland en tant que version modifiée de SPEXAN pour répondre aux besoins de la GBRMPA pendant le programme des zones représentatives et le développement du plan de zonage de 2003. Les images ci-dessous montrent que Marxan n'a pas produit le réseau de zonage final dans la GBR, mais qu'il a fourni une aide à la décision inestimable grâce à la comptabilisation a posteriori de diverses options, permettant une évaluation rapide des implications de chaque option en termes de chacun des objectifs de planification.

Leçon apprise

En réalité, un DSS ne peut pas entreprendre les ajustements à petite échelle et les compromis politiques qui se produisent inévitablement dans les phases finales de la planification, de sorte qu'il ne peut jamais produire la solution pragmatique finale pour toute tâche de planification. Voici quelques-unes des lacunes des systèmes d'information de gestion :

- Certaines informations relatives à la planification, en particulier les données socio-économiques, ne peuvent pas être facilement intégrées dans un système d'information de gestion.

- Bien qu'un DSS puisse générer une "solution", celle-ci est inévitablement affinée si/quand des valeurs socio-économiques sont introduites. Ces valeurs ne sont souvent pas représentées dans les données, alors qu'elles font souvent partie des valeurs les plus fondamentales pour un résultat socialement acceptable.

- Des données médiocres conduiront toujours à un résultat médiocre.

- Dans le programme de planification de la GBR, même des "règles" simples telles que "toutes les réserves ne doivent pas être inférieures à ..." n'ont pas pu être directement mises en œuvre par un système de gestion des données.

- Certaines parties prenantes se méfient des modèles "boîte noire" ou des DSS (par exemple Marxan ou Seasketch) qu'elles ne comprennent pas.

Travailler avec les meilleures informations/connaissances disponibles

Lorsqu'il entreprend une tâche de planification ou de zonage, il est rare qu'un planificateur ait accès à toutes les informations ou connaissances qu'il souhaiterait pour l'ensemble de la zone de planification. Qu'il s'agisse de données écologiques plus cohérentes sur l'ensemble de la zone de planification ou d'une compréhension plus complète de l'ensemble des informations sociales et économiques, le planificateur est souvent confronté aux choix suivants :

- attendre d'avoir plus de données (dans le but ultime d'accumuler des informations "parfaites" sur tous les ensembles de données requis) ; ou

- Travailler avec les meilleures connaissances scientifiques disponibles et accepter que, même si elles ne sont pas parfaites, elles sont adéquates à condition que les lacunes des données soient comprises (par les planificateurs et les décideurs) et clairement expliquées au public et aux décideurs. Une connaissance insuffisante des écosystèmes marins peut empêcher la définition d'objectifs significatifs ou de résultats souhaitables lors de la planification. En 2002, David Suzuki s'est demandé comment nous pouvions planifier et gérer efficacement alors que "... à ce jour, tout ce que nous avons réellement identifié, c'est... environ 10 à 20 % de tous les êtres vivants", et que "... nous disposons d'un inventaire si pauvre des constituants et d'un plan pratiquement inutile de la façon dont tous les composants interagissent...".

Facteurs favorables

Une bonne compréhension du contexte plus large dans lequel l'AMP est située est un facteur important lors de la planification. En raison des niveaux de "connectivité" dans l'environnement marin et de l'interdépendance biologique avec les communautés voisines, une AMP ne peut être aussi "saine" que les eaux qui l'entourent. Même une AMP bien planifiée sera difficile à gérer si les eaux environnantes sont surexploitées, polluées ou si elles sont elles-mêmes mal gérées.

Leçon apprise

- En réalité, si vous attendez d'avoir des informations "parfaites" pour planifier, vous ne commencerez jamais.

- Il faut reconnaître que les zones marines sont dynamiques et en constante évolution ; avec les progrès technologiques, les niveaux et les modes d'utilisation changent constamment, tout comme les contextes sociaux, économiques et politiques, de sorte que l'obtention de données parfaites est un objectif impossible à atteindre.

- Dans pratiquement toutes les situations de planification, il est préférable d'utiliser les meilleures informations disponibles plutôt que d'attendre des données "parfaites". Toutefois, si de nouvelles données sont disponibles au cours du processus de planification, il convient de les intégrer plutôt que de les ignorer.

- Ceux qui sont souvent sur l'eau (comme les pêcheurs et les opérateurs touristiques) en savent souvent autant (sinon plus) sur l'environnement local que les chercheurs - il faut donc tirer parti de leurs connaissances et les utiliser pour compléter les meilleures données scientifiques disponibles.

- Lorsque les ressources sont limitées, la recherche de nouvelles données doit se concentrer sur la fourniture d'informations utiles à la gestion courante.