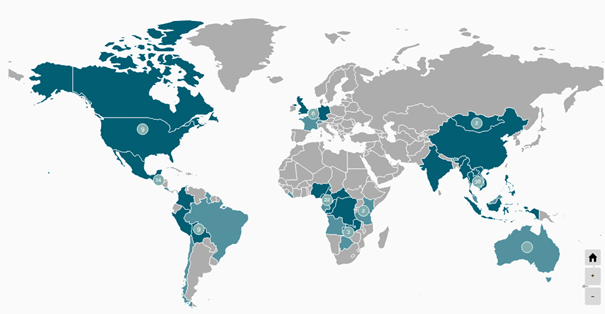

Bien qu'APOPO soit l'organisation leader en matière de formation de rats détecteurs d'odeurs, nous comptons sur nos partenaires pour un large éventail de soutiens. Sans eux, le déploiement de rats détecteurs d'odeurs ne serait pas possible. Ces partenaires sont aussi bien des partenaires locaux, comme l'université d'agriculture de Sokoine, que des partenaires internationaux, comme les autorités chargées de la lutte contre les mines, les gouvernements, les donateurs et les organisations spécialisées.

Par exemple, le projet de détection de la faune s'associe à l'Endangered Wildlife Trust d'Afrique du Sud. Le projet a été financé par un large éventail de donateurs gouvernementaux tels que

- Le gouvernement allemand (par l'intermédiaire du programme mondial GIZ "Partenariat contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique et en Asie")

- Le projet PNUD-FEM-USAID "Réduction du trafic maritime d'espèces sauvages entre l'Afrique et l'Asie".

- Le fonds britannique "Illegal Wildlife Trade Challenge Fund" (Fonds de lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages)

- Le réseau de conservation des espèces sauvages

- The Pangolin Crisis Fund (Fonds pour la crise du pangolin)

- US Fish and Wildlife

Nous comptons beaucoup sur le soutien de l'autorité tanzanienne de gestion de la faune (TAWA) pour la fourniture d'outils de formation et, récemment, sur le soutien de l'unité conjointe de contrôle portuaire de Dar es Salaam afin de mener des essais opérationnels pour la détection des espèces sauvages illégales.

Confiance, collaboration, mise en réseau, échange de connaissances, intégrité, preuves à l'appui, rapports, médias et sensibilisation.

L'établissement de relations nécessite du temps et de la confiance. Une diffusion ouverte et honnête des résultats, des objectifs et des échecs permet aux partenaires de sentir qu'ils peuvent faire confiance à votre organisation. En outre, lorsque vous traitez avec des gouvernements et des partenaires dans des pays autres que le vôtre, nous avons constaté qu'il est utile d'avoir une personne qui connaît le fonctionnement des gouvernements de ces pays. Une compréhension approfondie des valeurs culturelles et des coutumes peut grandement améliorer les partenariats. En outre, les attentes doivent être clairement communiquées à toutes les parties afin d'éviter les frustrations et les malentendus.