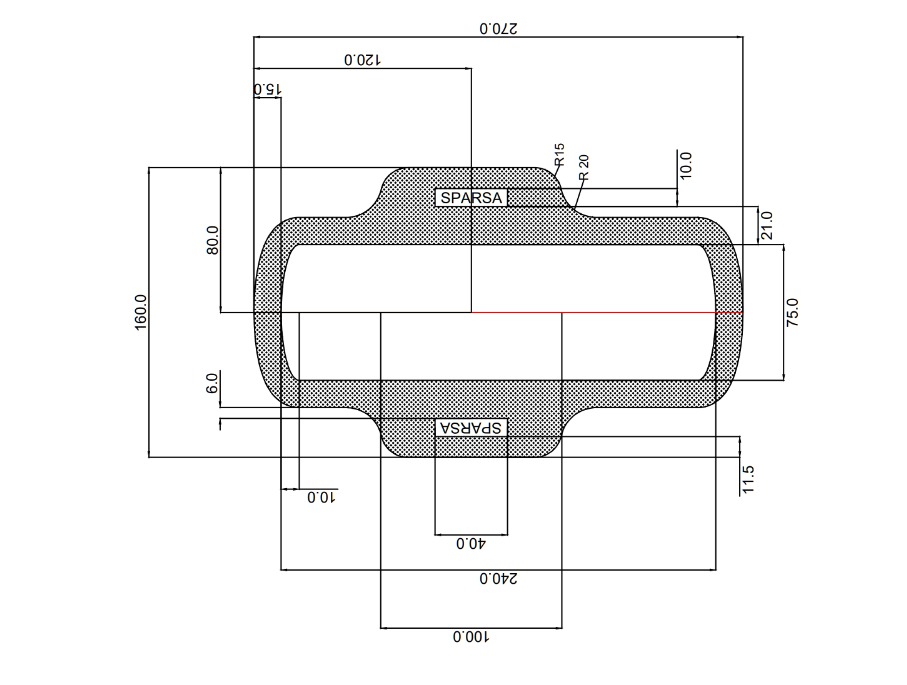

Ce bloc de construction capture le processus itératif de traduction des idées des utilisatrices en prototypes tangibles de serviettes hygiéniques. Guidé par la recherche nationale sur le terrain (bloc 1), Sparśa a développé et testé plusieurs modèles de serviettes hygiéniques afin d'équilibrer l'absorption, la rétention, le confort, l'hygiène et la compostabilité.

Le processus s'est déroulé en deux phases :

Phase 1 - Prototypage manuel (avant l'usine) :

Avant que l'usine ne soit opérationnelle, les serviettes ont été assemblées manuellement afin d'explorer différentes combinaisons de matériaux et de systèmes de superposition. Les prototypes ont testé 3 à 5 couches, comprenant généralement une feuille supérieure souple, une couche de transfert, un noyau absorbant, un SAP (polymère super absorbant) biosourcé et une feuille arrière compostable. Des matériaux tels que la viscose non tissée, le coton non tissé, la fibre de banane, la CMC (carboxyméthylcellulose), la gomme de guar, l'alginate de sodium, le papier de banane, les films biodégradables et la colle ont été évalués.

Les principales conclusions ont montré que s'il était relativement facile d'obtenir une absorption totale élevée - les serviettes Sparśa étant même plus performantes que certaines serviettes conventionnelles lors des tests d'immersion totale - le principal défi résidait dans la rétention sous pression. Les serviettes conventionnelles utilisent des topsheets hydrophobes en plastique qui permettent un écoulement unidirectionnel des fluides. Les alternatives compostables comme la viscose ou le coton sont hydrophiles, ce qui risque d'humidifier la surface. Le prototypage a révélé la nécessité d'accélérer le transfert de liquide dans le noyau pour que la couche supérieure reste confortable et sèche.

Phase 2 - Prototypage sur machine (usine) :

Une fois les machines installées, un nouveau cycle de prototypage a commencé. Les résultats manuels ont fourni des indications mais n'ont pas pu être reproduits exactement, car les tampons fabriqués à la machine suivent des processus d'assemblage différents. Des techniques telles que le gaufrage, le scellement par ultrasons et l'application précise de colle ont été testées, ainsi que des protocoles stricts de contrôle de la charge microbienne dans l'usine de fibres.

Les prototypes fabriqués à la machine ont été systématiquement testés en termes d'absorption, de rétention et de numération bactérienne. Des protocoles d'essai internes ont été mis au point en interne, puis vérifiés par des laboratoires certifiés. Les premiers résultats ont montré que les charges bactériennes variaient considérablement en fonction des étapes de traitement des fibres (par exemple, la cuisson ou l'ordre de battage), soulignant l'importance d'un contrôle strict de l'hygiène.

Des cycles de conception itératifs ont permis de combiner les essais en laboratoire et le retour d'information sur le confort de l'utilisateur, ce qui a permis de procéder à des ajustements continus. En affinant progressivement les combinaisons de couches, les épaisseurs et les méthodes de collage, Sparśa a optimisé l'équilibre entre la performance, l'hygiène et la durabilité environnementale.

Les annexes comprennent des PDF avec des prototypes détaillés, des données de test de rétention et des résultats de comptage bactérien. Ces ressources sont mises à la disposition des praticiens qui souhaitent reproduire ou adapter la méthodologie.