Cogestion (gouvernance partagée) des ressources naturelles dans la zone côtière

Cette solution vise à créer une meilleure gouvernance (gouvernance partagée) des ressources naturelles dans la zone côtière de la province de Soc Trang, dans le delta du Mékong, au Viêt Nam, afin de protéger la première ligne de défense côtière (les mangroves) et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales grâce à la conservation des ressources. Cette approche garantit également la justice climatique grâce à des processus participatifs et des avantages pour toutes les parties prenantes concernées.

Contexte

Défis à relever

Des années de gestion centralisée des ressources ont entraîné une dégradation alarmante des ressources naturelles du Viêt Nam, en particulier sur la côte. Les communautés locales sont devenues passives car elles ne sont pas intéressées/autorisées à prendre des décisions pour la conservation des ressources. Les ressources côtières sont donc utilisées de manière non durable, y compris les mangroves - l'élément le plus important pour la protection des côtes.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

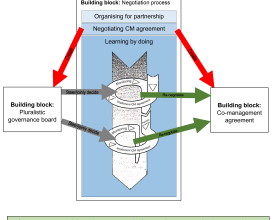

Les quatre éléments constitutifs sont un processus de négociation, un accord de cogestion, un conseil de gouvernance pluraliste et la garantie d'une EbA fondée sur la justice. Le processus de négociation décrit des boucles continues du processus d'apprentissage par la pratique dans lequel l'accord de cogestion et le conseil de gouvernance pluraliste sont des éléments essentiels. Les résultats des cycles de négociation initiaux devraient être améliorés conjointement au fil du temps par le conseil pluraliste afin de mieux refléter et résoudre les défis communs dans leur tentative de parvenir à une conservation plus efficace des ressources naturelles. L'apprentissage continu par la pratique constitue un élément clé du processus de négociation. Les résultats positifs du partenariat en termes de conservation des ressources et donc de réduction de la pauvreté créeront, au fil du temps, une dynamique et un esprit de collaboration plus étroite entre les parties prenantes.

Une approche fondée sur la justice est assurée par la mise en œuvre des trois premiers éléments constitutifs. Cela couvre les trois dimensions de la justice climatique : la justice de reconnaissance (en permettant la participation active de toutes les parties prenantes), la justice procédurale (en organisant le processus avec les différentes parties prenantes) et la justice distributive (en répartissant les avantages et les restrictions de la cogestion).

Blocs de construction

Un processus de négociation

Le processus de négociation comporte trois aspects essentiels :

- L'organisation du partenariat : cela commence par la consultation de toutes les parties prenantes sur le concept de cogestion. Lorsqu'ils comprennent et voient la nécessité de créer un partenariat de cogestion entre les acteurs, ils doivent s'organiser pour être prêts à négocier l'accord. L'aspect organisationnel est essentiel pour transformer les individus passifs de la communauté en un groupe organisé avec une vision commune et pour garantir un niveau élevé de participation.

- Négocier l'accord de cogestion et l'institution de gouvernance partagée : Il s'agit de la pratique du partage du pouvoir entre les acteurs. Par la négociation, les différents acteurs expriment leurs préoccupations et apportent leurs idées sur la manière dont les ressources naturelles devraient être gérées et conservées. Les questions de gouvernance, telles que les personnes habilitées à prendre des décisions et les responsabilités de chaque acteur, font également l'objet de négociations.

- Apprentissage par la pratique : le processus de négociation n'est pas un processus linéaire, mais des boucles en spirale de mise en œuvre de l'accord, de maintien du fonctionnement de l'institution de gouvernance partagée, de poursuite du suivi et de l'examen des résultats et des impacts au fil du temps et de fourniture d'éléments pour le renouvellement de l'accord.

Facteurs favorables

- Un soutien politique total à tous les niveaux, ainsi que l'accord et le soutien de toutes les parties prenantes en faveur d'une gouvernance partagée et d'une gestion adaptative.

- Les coutumes traditionnelles et la culture locale doivent permettre aux différents groupes de la communauté de s'organiser, de discuter et d'exprimer leurs idées. Dans certaines cultures, les femmes sont autorisées à discuter de sujets publics.

Leçon apprise

- Dans les pays où la gestion centralisée est pratiquée depuis des années, les communautés sont souvent composées d'individus passifs vivant les uns à côté des autres. Les placer dans une position de prise de décision conjointe avec les autorités sans tenir compte de ce fait est une erreur à éviter. Ces communautés ont besoin d'aide pour s'organiser, apprendre et renforcer leur sentiment d'identité et leur relation avec la région. Déléguer les tâches de direction de la communauté passive aux dirigeants locaux (après les avoir formés) est une pratique courante, mais cela créera des problèmes par la suite.

- L'aide extérieure ne doit viser qu'à faciliter le processus de négociation. Les questions communes identifiées et discutées dans le cadre du processus de négociation doivent être le résultat de l'auto-analyse des acteurs.

- La négociation entre les acteurs clés doit se poursuivre même après la signature de l'accord. Le partage du pouvoir ne doit pas s'arrêter au premier accord de cogestion. Les acteurs doivent continuer à renégocier et à améliorer l'accord.

Accord de cogestion

L'accord de cogestion est un document qui reprend tout ce qui a été convenu au cours du processus de négociation, y compris les éléments de gestion et de gouvernance. Il peut être considéré comme une preuve écrite du partenariat entre les acteurs locaux. La partie relative à la gestion précise les six "W" : qui peut faire quoi, où, quand, comment et combien. Elle fournit des conditions générales, précise les règles et réglementations de gestion des ressources naturelles dans chaque zone, les récompenses, les pénalités, le calendrier des rapports, les conditions de mise en œuvre et le suivi. La partie relative à la gouvernance précise les acteurs clés de la prise de décision et leurs responsabilités.

Facteurs favorables

Les parties prenantes doivent comprendre les objectifs de l'accord de cogestion. Elles doivent également comprendre la nécessité de l'adapter pour mieux refléter l'évolution de la situation en matière de conservation des ressources. L'accord de cogestion doit être élaboré par le biais de négociations entre les partenaires organisés. Par conséquent, le développement communautaire visant à transformer des groupes passifs d'individus en une véritable communauté doit faire l'objet d'une attention particulière tout au long de l'établissement de l'accord de cogestion et de son adaptation ultérieure.

Leçon apprise

L'accord de cogestion est susceptible d'être modifié au cours du processus d'apprentissage par la pratique. Les acteurs clés impliqués dans la gouvernance partagée doivent comprendre la nécessité de modifier l'accord en fonction des enseignements tirés de la mise en œuvre. L'accord de cogestion fournit les principes de base du partenariat de cogestion entre les acteurs clés, mais ne limite pas leur collaboration dans la prise de décisions conjointes aux termes et problèmes spécifiques mentionnés dans l'accord. Les partenaires, tels que les autorités et les communautés, doivent continuer à discuter et à traiter toute question soulevée au cours de leur partenariat. L'accord de cogestion n'est pas la même chose qu'une forme fixe de mécanisme de partage des bénéfices, même s'il comprend des sections spécifiant les ressources qui peuvent être collectées par les personnes et leurs responsabilités en matière de protection de la forêt. L'accord de cogestion est plutôt le résultat de négociations et a beaucoup à voir avec la gestion adaptative et les questions de gouvernance.

Ressources

Conseil de gouvernance pluraliste

Un conseil de gouvernance pluraliste est généralement composé de représentants des autorités locales, des ministères et des agences gouvernementales, des communautés locales et parfois d'organisations commerciales. Le conseil est chargé de prendre des décisions conjointes sur les questions relatives à la conservation des ressources naturelles. Son rôle est de piloter la mise en œuvre de l'accord de cogestion et d'examiner les résultats et les impacts de la cogestion sur la base d'un suivi. Le conseil de gouvernance pluraliste est un élément essentiel pour faire passer l'idée de "partage du pouvoir" de la théorie à la pratique. Il se distingue ainsi d'une gestion centralisée ou privée où un seul partenaire assume la responsabilité de la prise de décision.

Facteurs favorables

- Les autorités doivent s'engager dans des partenariats de cogestion.

- Les communautés doivent avoir la capacité de prendre des décisions communes. Cela peut se faire par le biais de recherches participatives avec différents groupes communautaires.

- Le système politique du pays doit permettre une gouvernance partagée ou des discussions à la base sur les questions liées à la gestion des ressources naturelles.

Leçon apprise

Pour que le conseil de gouvernance pluraliste puisse prendre efficacement des décisions communes, il est important que tous les acteurs concernés comprennent la nécessité d'un partenariat de cogestion. Par exemple, les autorités doivent traiter les communautés comme des partenaires égaux et stratégiques, et vice versa. La cogestion donnera normalement les meilleurs résultats si l'implication de tous dans le partenariat est volontaire. Toutefois, dans certaines situations où le pouvoir est également synonyme d'argent, le soutien politique des échelons supérieurs ou les politiques nationales encourageant la pratique du partage du pouvoir entre les différentes parties prenantes peuvent s'avérer utiles. Les membres du conseil d'administration doivent également comprendre et s'habituer à la pratique de l'apprentissage par la pratique. Dans l'ensemble, ils doivent s'efforcer d'obtenir de meilleurs résultats, mais aussi apprendre à accepter les échecs et à critiquer les erreurs de manière constructive.

Garantir une adaptation écosystémique fondée sur la justice

Au lieu d'adopter une approche descendante, le projet a piloté la conservation des mangroves par le biais d'un accord de cogestion entre les communautés locales et les autorités. Dans le cadre de cet accord de partenariat, les groupes d'utilisateurs des ressources ont le droit d'utiliser les ressources naturelles de manière durable sur une zone définie de terres appartenant à l'État (forêt de protection) et sont responsables de la gestion durable et de la protection de ces ressources.

Le projet s'est concentré sur l'adhésion de la population locale marginalisée au processus et sur sa participation active(justice de reconnaissance). Pour ce faire, il était important d'obtenir l'acceptation de toutes les parties prenantes pour piloter le processus de cogestion. Les deux autres aspects majeurs de la justice climatique sur lesquels le projet s'est concentré sont les suivants : (1) comment organiser le processus avec les différentes parties prenantes(justice procédurale) et (2) comment répartir les avantages et les charges ou les restrictions de la cogestion et trouver un équilibre entre la fonction de protection des mangroves et les avantages de la production(justice distributive). Cela a permis une meilleure collaboration entre la population locale et les autorités. Elles ont également permis d'accroître la superficie de la forêt de mangrove qui, à son tour, a protégé plus efficacement la côte contre l'érosion, les inondations et les tempêtes, tout en augmentant les revenus tirés de l'utilisation durable des ressources de la forêt de mangrove et de la pêche.

Facteurs favorables

- La sensibilisation à l'environnement, une compréhension commune de l'accord et une communication efficace entre les parties prenantes sont des conditions préalables à une mise en œuvre réussie de la cogestion.

- Un processus participatif impliquant toutes les parties prenantes peut garantir une prise de décision transparente, équitable et informée.

- Le conseil de cogestion est la principale structure décisionnelle, responsable de la direction générale et de la résolution des conflits.

Leçon apprise

- Aborder les questions de justice par le biais de la cogestion permet de trouver un équilibre entre l'amélioration des moyens de subsistance des populations locales pauvres et le maintien et le renforcement de la fonction de protection de la forêt de mangrove.

- Pour traiter les questions de justice, il est nécessaire de s'attaquer aux causes socio-économiques et politiques sous-jacentes de la vulnérabilité. Il s'agit notamment de la mauvaise gouvernance, du contrôle et de l'accès inéquitable aux ressources, de l'accès limité aux services de base et à l'information, et de la discrimination.

- L'autonomisation de tous les groupes vulnérables est essentielle pour promouvoir une approche fondée sur les droits. La sensibilisation, le développement des capacités, la participation significative à la prise de décision et la mise en place de mécanismes de partage des bénéfices sont donc des éléments importants des projets EbA fondés sur la justice.

- La conservation durable des mangroves nécessite également des conditions favorables, telles que l'ancrage des projets de conservation des mangroves dans les connaissances et le leadership locaux.

- Pour soutenir l'approche de la cogestion, il faut que le partage du pouvoir ainsi que les processus et les structures de prise de décision soient institutionnalisés dans les lois, les décrets et les procédures opérationnelles normalisées des institutions concernées.

Impacts

La cogestion contribue à la conservation des mangroves à Soc Trang. La zone de mangrove devant le village d'Au Tho B est passée de 70 ha en 2008 à 118 ha en 2014. Les populations locales impliquées dans la gouvernance partagée des ressources naturelles ont développé une plus grande appropriation des ressources et sont devenues plus conscientes des besoins et des avantages de la conservation des mangroves. La gouvernance des ressources naturelles s'améliore régulièrement. Les autorités locales et la population deviennent des partenaires qui travaillent ensemble et prennent des décisions communes pour la conservation des ressources naturelles. Des initiatives supplémentaires ont été proposées pour traiter les problèmes locaux à la suite de discussions entre ces acteurs.

Bénéficiaires

Communautés pauvres vivant le long de la côte et autorités.

Histoire

Il y a 6 ans, personne à Au Tho B n'aurait pu imaginer le type de travail qu'ils effectuent aujourd'hui dans leur forêt, comme la création d'un élevage d'escargots de mangrove. Il s'agit d'un long processus, qui a commencé par la création d'un groupe de cogestion à Au Tho B en 2009. La cogestion (ou plus justement la gouvernance partagée) des ressources naturelles est un cadre dans lequel les communautés locales prennent part au processus de prise de décision en matière de gestion des ressources, en collaboration avec les autorités locales. Elle implique un partage du pouvoir, des responsabilités et de l'obligation de rendre compte entre les principaux acteurs. Cette approche est très différente des autres tentatives faites par le gouvernement vietnamien dans le passé pour assurer la participation de la population à la conservation des ressources naturelles. Au lieu d'un système fixe de partage des bénéfices, souvent utilisé pour donner des incitations aux gens, comme le droit d'utiliser des terres forestières pour l'aquaculture ou une liste de ressources autorisées à être collectées, la cogestion se concentre sur le traitement de questions reconnues par toutes les parties clés par le biais de la négociation et de l'apprentissage par la pratique. Par exemple, les réglementations visant à protéger les jeunes plants à la limite de la mangrove ont été élaborées conjointement en partant du principe que des forêts saines fournissent davantage de ressources aquatiques qui, à leur tour, procurent des revenus supplémentaires à tous les membres de la communauté. Ces règles garantissent que les gens ne se rendent pas dans cette zone à marée haute et limitent la taille des filets de pêche. Un autre exemple est de savoir qui est responsable et quelles sont les responsabilités de la population locale et des gardes forestiers en cas d'activités illégales. Toutes les règles ont été négociées et consignées dans l'accord de cogestion. Le partenariat croissant entre les populations locales et les autorités leur a récemment permis d'aborder conjointement la question de l'exploitation des ressources aquatiques directement à partir des mangroves, sans nuire aux arbres. Au retour d'une visite de terrain parrainée par la GIZ dans une province voisine, les habitants ont commencé à rêver de cultiver des escargots de mangrove dans la forêt. Mais au lieu de créer des fermes individuelles, le groupe a décidé de travailler ensemble et de créer une ferme commune pour le bénéfice de l'ensemble du groupe. Les autorités locales ont également été inspirées par ce projet et ont contribué à le faire passer de l'idée à la réalité. L'agriculture peut encore mal tourner, mais l'esprit de collaboration pour une vie meilleure grâce à la conservation des ressources naturelles parmi les acteurs locaux est en train de devenir un atout local.