Incitations forestières dans le cadre d'une approche écosystémique

Le Guatemala s'est engagé à restaurer 1,2 million d'hectares dans le cadre du Défi de Bonn. Pour ce faire, il a élaboré une stratégie nationale de restauration des paysages et identifié le programme d'incitation forestière comme principal instrument de politique publique. En 2015, avec la publication de la loi PROBOSQUE, il a intégré la modalité de restauration et de récupération des terres dégradées.

Avec cette solution, un schéma a été proposé pour augmenter l'offre de biens et services environnementaux dans les écosystèmes stratégiques, en utilisant des techniques et des espèces qui fournissent la meilleure structure écologique du site à restaurer et qui augmentent également l'investissement public dans la restauration du paysage.

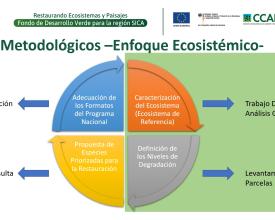

La solution propose la méthode suivante pour intégrer l'approche écosystémique dans les incitations forestières : 1) Caractérisation de l'écosystème de référence, 2) Définition des niveaux de dégradation et 3) Proposition d'espèces prioritaires pour la restauration.

Contexte

Défis à relever

En 2019, 33 % du territoire guatémaltèque était couvert de forêts (3 574 244 hectares), avec une perte annuelle moyenne de 97 223 hectares et un taux de perte nette de 0,5 % entre 2010 et 2016. Cette perte de forêts entraîne la perte des biens et services écosystémiques qu'elles fournissent, affectant les communautés et les peuples qui dépendent de ces forêts.

Les incitations forestières PINFOR et PINPEP étaient axées sur l'augmentation de la couverture forestière avec des espèces à valeur commerciale ; lorsque le programme PROBOSQUE a été créé et élargi avec la modalité de restauration et de terres dégradées, il n'y avait pas de lignes directrices et de paramètres techniques pour favoriser la restauration dans les écosystèmes stratégiques ; cette situation a rendu difficile l'application et l'investissement public dans cette modalité.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

La solution intègre deux modules : avec la caractérisation de l'écosystème de référence et l'identification des niveaux de dégradation (B1), des mesures techniques de restauration sont établies pour chaque écosystème, en tenant compte de la structure des programmes d'incitation forestière existants, en éliminant les généralités et en les rendant plus compatibles avec les objectifs de la restauration écologique.

L'intégration des paramètres écosystémiques dans les programmes d'incitation forestière (B") vise à amplifier les avantages de la norme B1 pour les différents écosystèmes au niveau national, par la modification et/ou l'adaptation des programmes nationaux, afin d'accroître l'investissement public dans les écosystèmes présentant des niveaux de dégradation élevés.

Blocs de construction

Caractérisation de l'écosystème de référence et définition des niveaux de dégradation

L'objectif de ce module est de fournir aux équipes techniques les paramètres biologiques nécessaires pour déterminer l'état actuel d'un écosystème (niveau de dégradation) et l'état souhaité (sain) afin de déterminer les mesures de restauration appropriées à mettre en œuvre dans cet écosystème spécifique ; par exemple, nous utiliserons le cas de la forêt sèche guatémaltèque.

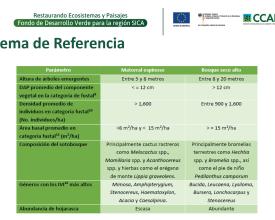

La caractérisation de l'écosystème se fait par le biais d'une étude documentaire et d'une analyse géospatiale, en identifiant les conditions générales initiales de l'écosystème et de ses associations. Distribution / Climat / Qualité du sol / Elévation topographique / Diversité de la flore / Diversité de la faune / Caractéristiques dasométriques des écosystèmes de référence. Pour la forêt sèche, trois associations ont été identifiées : 1) le maquis d'épineux, 2) la forêt sèche haute et 3) la forêt riveraine.

La définition des niveaux de dégradation se fait par l'étude des parcelles, en comparant les états de succession de l'écosystème de référence avec les caractéristiques dasométriques obtenues des parcelles. Dans le cas de la forêt sèche, trois niveaux de dégradation ont été identifiés : 1) succession pionnière, 2) forêt secondaire et 3) forêt dégradée.

Facteurs favorables

- L'existence d'un cadre politique qui définit le travail dans les écosystèmes forestiers stratégiques comme une priorité.

- L'existence d'instruments politiques (stratégies de conservation, directives générales de gestion forestière, etc.) orientés vers les écosystèmes forestiers stratégiques.

- Les groupes intéressés par la promotion ou la mise à jour des instruments de politique publique dans les écosystèmes forestiers stratégiques où ils mettent en œuvre des actions.

Leçon apprise

- La qualité de la caractérisation des écosystèmes de référence et de leur niveau de dégradation dépendra de la quantité et de la qualité des informations documentaires et géospatiales disponibles ; la production de ces informations et l'étude des parcelles sur le terrain peuvent nécessiter beaucoup de ressources et de temps.

Intégration des paramètres écosystémiques dans les programmes d'incitation forestière

L'objectif de ce module est de développer des politiques de gestion forestière pour chaque écosystème forestier stratégique et de les relier aux objectifs des programmes d'incitation forestière du pays et/ou aux paiements pour les services environnementaux.

Il s'agit essentiellement de promouvoir des politiques d'incitation (économiques et/ou commerciales) et des réglementations techniques qui stimulent la conservation, la restauration et/ou la production dans chaque écosystème stratégique.

Cela nécessite deux éléments principaux :

- La capacité d'adapter les programmes forestiers pour tenir compte des éléments biologiques, qui n'ont pas été développés lorsque les instruments techniques de gestion forestière ont été créés.

- La promotion d'un dialogue intersectoriel entre les parties prenantes afin d'identifier un terrain d'entente technique et politique.

Pour illustrer cet élément, le cas du programme d'incitations forestières guatémaltèque -PROBOSQUE- est utilisé ; ce programme a apporté des ajustements aux incitations forestières dans la modalité de restauration et de dégradation des forêts, en modifiant les paramètres techniques.

Facteurs favorables

- Disposer d'un cadre clair pour la politique forestière, qui détermine en premier lieu la portée de son objectif en tant que politique publique, le sujet qui espère en bénéficier et les résultats escomptés de sa mise en œuvre.

- Disposer d'instruments de politique publique consolidés qui permettent une interaction avec d'autres secteurs productifs. Le programme d'incitations forestières guatémaltèque -PROBOSQUE- a été lancé en 1996 et continue de fonctionner à ce jour.

Leçon apprise

- Le développement d'initiatives pilotes est nécessaire pour évaluer et/ou tester les hypothèses techniques des différentes parties prenantes dans l'ajustement des instruments de politique publique.

- De vastes processus de discussion et de consultation des parties prenantes, internes et externes, sont nécessaires pour obtenir les avantages escomptés sans affecter les mandats institutionnels et juridiques auxquels les parties prenantes doivent se conformer.

- Des documents techniques doivent être élaborés afin de communiquer et de diffuser des informations aux parties prenantes potentielles sur les nouvelles modalités offertes par les instruments de politique publique.

Impacts

Les structures écologiques et les services environnementaux de quatre écosystèmes vulnérables (forêt sèche, forêt de feuillus, forêt mixte et mangrove) ont été améliorés, contribuant ainsi à l'augmentation de la biodiversité et à la protection des espèces menacées.

L'investissement public dans la restauration et les terres dégradées a été augmenté grâce à 502 projets pour un montant de 10 101 909,33 USD de 2018 à 2022.

Bénéficiaires

Les propriétaires et les détenteurs de terres, ainsi que de forêts dégradées, qui bénéficient des services écosystémiques que ces forêts restaurées et biodiversifiées peuvent fournir.

Objectifs de développement durable

Histoire

"Cependant, avec l'approbation de la loi PROBOSQUE, le besoin a été identifié de s'étendre à de nouvelles techniques et approches de restauration, en différenciant les types d'écosystèmes, ce qui a nécessité de nouvelles directives techniques pour leur incorporation dans le programme d'incitation. L'intégration de l'expérience a conduit à de nouveaux arrangements paysagers avec des espèces en accord avec l'écosystème, à la mise en œuvre de connaissances ancestrales dans la gouvernance locale et, au niveau institutionnel, à l'autonomisation au niveau technique pour la mise en œuvre de cette nouvelle approche de restauration". Rafael Avila, chef du département de restauration forestière de l'INAB.