Intégrer les mangroves et les solutions basées sur la nature (NbS) dans les stratégies de l'économie bleue pour une prise de décision politique durable

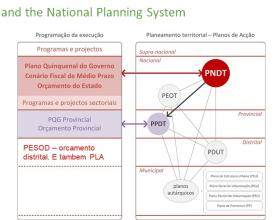

Au Mozambique, la lutte pour le développement durable est étroitement liée à la protection d'écosystèmes vitaux tels que les mangroves, qui sont indispensables aux moyens de subsistance côtiers et à la résilience climatique. Malgré leur importance évidente, des défis tels que l'accès limité au financement à long terme, le manque de sensibilisation du public et la mauvaise gouvernance ont entravé l'efficacité de la conservation. Pour y remédier, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), par l'intermédiaire de Safe Our Mangroves Now ! (SOMN), l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a adopté une approche transformatrice en matière de politique environnementale. En réponse aux objectifs mondiaux en matière de biodiversité et de climat, le Mozambique vise à protéger 30 % des écosystèmes terrestres et marins d'ici à 2030. Cet objectif fait partie du plan national de développement territorial (PNDT) pour 2020-2040, qui vise un "Mozambique prospère, compétitif, durable et inclusif". Le PNDT sert de cadre global et comprend des efforts cruciaux tels que la cartographie des mangroves et l'approbation d'une stratégie de mise en œuvre des mangroves, qui sont essentiels à la préservation de ces écosystèmes.

Contexte

Défis à relever

Le Mozambique doit relever d'importants défis, notamment combler les lacunes en matière de SIG et de planification territoriale pour des moyens de subsistance durables, améliorer la coordination et le partage d'informations et intégrer les données relatives aux mangroves dans la planification. Les contraintes économiques, en particulier dans le cadre du budget national, limitent l'accès au financement à long terme nécessaire au développement durable. Le modèle de gouvernance a eu du mal à avoir un impact durable, entravé par une mauvaise gouvernance et une faible participation du public, qui empêchent les réformes. Susciter la volonté politique et assurer une large participation ont été des obstacles majeurs au changement social. La mise en œuvre des solutions fondées sur la nature (NbS) a été ralentie par un manque de sensibilisation du public et des décideurs. En outre, le rôle critique des mangroves - essentielles aux moyens de subsistance de 40 % de la population côtière - n'a pas été pleinement reconnu par les décideurs politiques, ce qui limite la capacité du pays à adopter une planification efficace, fondée sur les NbS, pour l'avenir.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

L'intégration de la conservation des mangroves dans la politique nationale du Mozambique s'est appuyée sur des données scientifiques, des partenariats stratégiques et des processus efficaces. Les données scientifiques ont montré le rôle vital des mangroves dans le soutien des moyens de subsistance côtiers, l'adaptation au climat et les crédits de carbone bleu. L'UICN a aidé à réunir des partenaires clés pour élaborer la stratégie nationale sur les mangroves, intégrée au plan national de développement territorial et au plan d'aménagement de l'espace marin (MSP). Ces plans ont permis d'identifier les zones de conservation prioritaires et d'aider les gouvernements locaux à suivre les progrès accomplis.

Un large réseau de partenaires, comprenant des organismes gouvernementaux, des partenaires de développement, des universités et des ONG, était essentiel. L'intégration des données sur les mangroves s'est faite au moment où le PNDT et le PSM étaient en cours d'élaboration. Des partenariats solides, un dialogue ouvert, un soutien politique et une expertise technique ont permis une mise en œuvre réussie de la politique pour une durabilité à long terme.

Le SOMN a fourni une assistance technique essentielle, comblant les lacunes en matière de gouvernance et de gestion des ressources, et mobilisant la volonté politique. Elle a sensibilisé le public et facilité la participation à des événements publics axés sur la NbS. L'expertise politique de l'UICN a été cruciale, garantissant que l'intégration de la NbS soit reconnue dans la planification côtière pour l'avenir.

Blocs de construction

Le pouvoir des connaissances sur les mangroves dans l'élaboration de la conservation et de la politique

Le rôle vital des mangroves dans les écosystèmes côtiers a été mis en évidence par une multitude de données et de recherches scientifiques. Ces connaissances sont devenues le point d'entrée pour éduquer les planificateurs et les décideurs sur l'importance socio-économique des mangroves, qu'il s'agisse de fournir un revenu à la communauté ou de soutenir l'adaptation côtière. Grâce aux études menées par SOMN sur l'utilisation des mangroves au Mozambique et aux données de la Global Mangrove Alliance, l'UICN a réuni les principaux acteurs de la conservation tels que WWF, WCS, Centro Terra Viva, BIOFUND, ABIODES et les institutions gouvernementales pour qu'ils s'expriment d'une seule voix en faveur de la protection des mangroves.

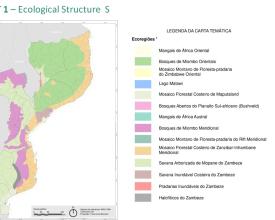

L'UICN et la SOMN ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration et l'approbation de la stratégie nationale pour les mangroves, qui définit des objectifs, des approches et des principes de restauration clairs et qui a été approuvée par le gouvernement et les partenaires de la conservation. Sur cette base, la stratégie a été intégrée dans les politiques nationales, en particulier dans le plan national d'aménagement du territoire. Ce plan ne se contente pas de promouvoir le développement durable, il dresse également la carte de la riche biodiversité du Mozambique, y compris de ses écosystèmes de mangrove. Il permet aux gouvernements locaux et aux dirigeants des communautés d'identifier les principaux points chauds en matière de conservation et les zones de restauration prioritaires. La stratégie fournit également des données géographiques et quantitatives qui permettent aux défenseurs de l'environnement et aux ONG de surveiller et de suivre les progrès de leurs interventions.

Facteurs favorables

Les données et les études existantes, le vaste réseau de membres et de partenaires de l'UICN, ainsi que la confiance et la crédibilité que l'UICN a acquises auprès des décideurs politiques ont été déterminants pour ces activités.

Leçon apprise

Bien que les connaissances soient fondamentales, leur véritable potentiel a été réalisé grâce à des processus efficaces et à des partenariats solides. L'acceptation de l'UICN par le gouvernement et ses partenaires était essentielle pour garantir l'engagement et l'appropriation à chaque étape du processus. Il était également essentiel de garantir la qualité et la disponibilité des données, et de collaborer étroitement avec le gouvernement pour adapter et incorporer les recommandations dans le cadre juridique, afin que la conservation des mangroves devienne une priorité à long terme.

Les processus clés de l'intégration de la conservation de la mangrove dans la politique nationale

Le processus a été la pierre angulaire de la transformation des idées en résultats tangibles. La première étape a consisté à garantir la disponibilité de données de haute qualité et à démontrer leur importance dans les contextes locaux et nationaux. Dans le cas des mangroves, il s'agissait notamment de leur rôle dans la planification de l'espace et du développement, inclus dans le plan national de développement territorial, qui souligne leur impact sur les moyens de subsistance côtiers, l'adaptation au climat et les crédits potentiels de carbone bleu.

Une fois les données recueillies, l'étape suivante a consisté à les présenter aux partenaires et aux membres de l'UICN, en favorisant une alliance de soutien afin de créer une voix unifiée pour plaider auprès des décideurs. Ce processus s'est poursuivi par l'établissement et le maintien d'un dialogue ouvert, fiable et techniquement solide avec les décideurs et leurs équipes techniques. Un élément clé de ce processus a été la compréhension de la manière dont la gouvernance, les politiques et les cadres juridiques sont élaborés et mis en œuvre, garantissant que même si les contributions n'étaient pas entièrement alignées sur les attentes initiales, elles restaient pratiques et applicables et étaient adoptées.

Un suivi permanent, ainsi qu'un soutien continu de l'UICN, ont permis de s'assurer que les stratégies étaient effectivement mises en œuvre et ajustées si nécessaire. Il est important de reconnaître que si les efforts de conservation et d'adaptation sont soutenus au niveau mondial, ils nécessitent souvent des budgets importants qui ne sont pas disponibles au niveau local. Pour obtenir un financement, ces questions doivent être au premier plan de la planification de la gouvernance, ce qui permet de disposer des budgets et du cofinancement des partenaires de développement.

Facteurs favorables

Parmi les facteurs essentiels qui ont facilité le processus, on peut citer la campagne mondiale de sensibilisation aux avantages des mangroves pour les moyens de subsistance durables, l'accent mis par le Mozambique sur la stratégie relative aux mangroves et l'élaboration de politiques nationales clés telles que le PNDT et le plan d'aménagement de l'espace marin. L'engagement de l'UICN et sa capacité à identifier les possibilités d'intégrer les mangroves dans ces stratégies nationales, associés à son vaste réseau et à sa fiabilité, ont également été essentiels.

Leçon apprise

Plusieurs enseignements ont été tirés de ce processus. Tout d'abord, l'assistance technique, similaire à celle fournie au gouvernement, s'est avérée inestimable, tout comme la capacité à s'aligner sur les processus gouvernementaux. La capacité d'accéder à une assistance technique améliorée en cas de besoin et la participation des universités et des organisations de la société civile sont essentielles à la réussite de l'approche. Le maintien d'un partage continu d'informations et d'une campagne de sensibilisation, combinés à des consultations, ont contribué à maintenir l'engagement tout au long du processus.

Créer des partenariats efficaces pour la conservation des mangroves et l'intégration des politiques

Les partenariats intersectoriels ont été la base du succès des efforts de conservation des mangroves. L'aventure a commencé en partenariat avec la Banque mondiale, qui a soutenu l'élaboration des documents initiaux. Lorsque la Banque mondiale s'est progressivement retirée du projet, l'UICN s'est imposée comme un partenaire fiable pour poursuivre le travail. Cette transition a consisté à cofinancer un membre du personnel pendant six mois, ce qui lui a permis de représenter à la fois l'UICN et la Banque mondiale jusqu'à ce que l'élaboration des documents soit achevée.

L'UICN a ensuite formé des partenariats stratégiques avec le WWF et WCS, qui ont fourni des données précieuses sur la biodiversité pour le Plan national de développement territorial (PNDT) et le Plan spatial marin (PSM). Notamment, WCS et la base de données nationale sur la biodiversité ont été pleinement intégrés dans les documents élaborés. Ces partenariats ont été étendus à toutes les autres parties prenantes de la planification et de la conservation, en maintenant un système de partage d'informations continu pour garantir une connaissance, un soutien, une compréhension et un engagement rationalisés.

En fin de compte, le partenariat le plus crucial a été celui avec le gouvernement, auquel les partenaires doivent se référer pour transmettre les données à télécharger dans le système SIG national. Une gouvernance et une élaboration de politiques efficaces relèvent du mandat et de la responsabilité du gouvernement, et pour que les politiques évoluent ou soient adoptées, elles doivent être acceptées et intégrées par les dirigeants du gouvernement. Le rôle de l'UICN était de faciliter un dialogue transparent, fiable et efficace, en tirant parti de son expertise et de son vaste réseau pour faire avancer ces discussions et garantir l'alignement sur les objectifs du gouvernement.

Facteurs favorables

Le rôle de l'UICN en tant que partenaire de confiance, ses solides compétences en matière de dialogue et sa réputation de partenaire fiable et compétent du gouvernement ont été déterminants pour cette réussite. Le vaste réseau de membres de l'UICN a également soutenu cet effort de collaboration.

Leçon apprise

Plusieurs enseignements ont été tirés de ces activités de partenariat. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre le sujet et d'avoir accès à un personnel qualifié. Des mises à jour régulières et le partage d'informations avec les membres et les partenaires ont permis de maintenir l'élan et d'encourager une approche unifiée. La capacité à construire une voix et une force communes au sein du réseau a été essentielle pour garantir le succès. Il était important d'éviter les efforts fragmentés et de se concentrer plutôt sur une planification conjointe et complémentaire qui alignait tout le monde vers un objectif commun.

Impacts

En décembre 2021, le Parlement a approuvé le PNDT, qui englobe les zones côtières et la mer territoriale de 12 milles, en tant qu'élément clé du plan spatial marin. Ce cadre de 20 ans intègre des données sur la population, le climat, la biodiversité et les aspects socio-économiques, ainsi qu'une modélisation avancée des scénarios. Sa vision est ancrée dans la création d'un avenir durable et résilient, où la biodiversité et les ressources naturelles constituent le fondement du développement à long terme. Il comprend des stratégies de conservation essentielles et des données sur la biodiversité, en particulier sur les mangroves, ce qui garantit que les priorités environnementales sont au cœur du développement futur.

Le plan fournit aux gouvernements et aux acteurs du développement, du niveau national au niveau local, des données scientifiques permettant d'identifier les écosystèmes clés et d'intégrer la NbS dans la conception des projets, favorisant ainsi la préparation des communautés et le développement durable. Son principal impact est le développement de capacités basées sur la connaissance pour les interventions de NbS et d'adaptation basée sur les écosystèmes (EbA). En offrant des données accessibles, le plan permet de prendre des décisions éclairées qui équilibrent les besoins humains et ceux des écosystèmes. Il encourage une analyse holistique de la façon dont les moyens de subsistance, les activités économiques et la biodiversité s'entrecroisent, en veillant à ce que la résilience soit intégrée dans tous les projets. L'analyse de scénarios et le renforcement des capacités au niveau local permettent aux parties prenantes de prévoir les impacts potentiels de leurs actions et de concevoir des interventions efficaces et adaptables.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de cette solution sont les planificateurs de l'espace et de l'environnement, les acteurs de la conservation et de la biodiversité, les membres et partenaires de l'UICN, les universités, les gouvernements locaux et les groupes communautaires, ainsi que les ONG et les OSC.

Objectifs de développement durable

Histoire

Tout a commencé lorsqu'une équipe visionnaire de la Banque mondiale, animée par la volonté de protéger la biodiversité et de fournir des revenus aux communautés locales, a été mise au défi par le directeur de la planification de créer un scénario de développement durable pour le développement géographique et humain du pays. Ce défi a été relevé avec enthousiasme et engagement. Les termes de référence du PNDT, puis du MSP, ont été élaborés et une équipe élargie a été constituée pour fournir un cadre de données sur 20 ans. Ce cadre devait permettre de comprendre comment l'utilisation des terres, les impacts climatiques et la dynamique humaine influencent la conservation de la biodiversité, d'identifier les domaines d'intervention prioritaires et de mettre en évidence les stratégies et les projets efficaces.

Lorsque la phase de conception s'est achevée, l'assistance technique a été mise en place. L'UICN a pris l'initiative, avec le soutien de la Banque mondiale et de diverses organisations de conservation et institutions universitaires, d'aider le gouvernement à sensibiliser le public et à s'engager plus largement, en garantissant la capacité d'une mise en œuvre efficace.

La scénarisation basée sur le SIG a prouvé qu'"une image vaut mille mots", en offrant une vision claire de l'endroit où les interventions devraient être priorisées. Elle a montré où des sources de revenus alternatives étaient nécessaires pour réduire la pression sur les écosystèmes, identifié les zones où les services écosystémiques devraient guider la planification et souligné l'importance des mangroves pour de nombreuses communautés côtières, tout en révélant les menaces auxquelles elles sont confrontées.

Au fur et à mesure de son extension aux districts et à la conception de projets, cet outil est devenu essentiel pour répondre aux priorités et aux défis. Il permet aux parties prenantes de visualiser l'avenir avec les bénéficiaires, ce qui permet aux communautés de comprendre les risques et de collaborer pour saisir les opportunités.

Au niveau national, le Mozambique, un pays très vulnérable au changement climatique, avec un littoral de 2 700 km, des cyclones fréquents, l'érosion côtière et une population qui devrait doubler au cours des 20 prochaines années, bénéficie énormément du PNDT. Le cadre fournit une base précise pour concevoir des projets d'atténuation et d'adaptation, renforcer la résilience et garantir une société sûre et équitable. En tant qu'outil ouvert, la base de données et la capacité SIG du PNDT peuvent être utilisées par tout le monde pour concevoir des projets de développement durable. Elle est inestimable pour l'analyse d'impact et la création de solutions intégrées d'infrastructures vertes/bleues/grises.

Je suis à la fois humble et fière d'avoir contribué à cette réalisation importante pour le Mozambique. Ce fut un honneur de travailler avec l'équipe engagée de l'UICN, et j'attends avec optimisme la poursuite du soutien à sa mise en œuvre.

Par Isabel Ramos