Les communautés côtières luttent contre le changement climatique

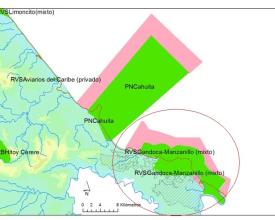

Au Costa Rica, il existe de nombreuses zones tampons autour des zones protégées qui présentent une grande valeur en termes de biodiversité, un fort potentiel pour la mise en œuvre de stratégies d'adaptation basées sur des solutions naturelles, et dans lesquelles il existe des "lacunes en matière de conservation". Cette solution visait à améliorer la gestion participative du Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (GMWF), sur la côte caraïbe du Costa Rica, en soulignant l'importance du capital social dans le renforcement de la résilience des communautés locales et des parties prenantes.

Contexte

Défis à relever

Emplacement

Traiter

Blocs de construction

Objectifs de gestion focaux

Les actions de conservation, ou "cibles de gestion focales", pour les zones autour de la RMTG ont été identifiées et classées par ordre de priorité en utilisant des données biologiques ainsi que des perceptions sociales sur le statut et l'importance de ces cibles. Les perceptions sont façonnées par le degré de dépendance, actuel et historique, des acteurs locaux à l'égard de ces cibles. L'exercice de priorisation prend également en compte des caractéristiques clés telles que les valeurs écologiques, la représentativité, la capacité à influencer d'autres cibles de gestion focales, les menaces et la pertinence pour l'amélioration des moyens de subsistance locaux, et sert de guide pour la désignation des ressources tout en aidant à rapprocher les préoccupations locales des objectifs de gestion des zones protégées/zones tampons. Les menaces qui pèsent sur chaque objectif ont également été identifiées et évaluées par des experts et des communautés.

Facteurs favorables

- Les experts locaux et nationaux connaissent le site.

- Des connaissances scientifiques et empiriques sont disponibles.

- Il existe une autorité de gestion avec du personnel sur place responsable de la gestion.

Leçon apprise

L'introduction du concept de "cibles focales de gestion" auprès des experts et des populations locales a demandé un peu de temps et d'explications, mais a permis d'intégrer les connaissances techniques et les connaissances empiriques locales disponibles. La reconnaissance de la valeur des connaissances détenues par les populations locales concernant le statut et l'importance des "cibles principales de gestion" et des menaces qui pèsent sur elles a facilité leur participation et leur engagement dans le processus.

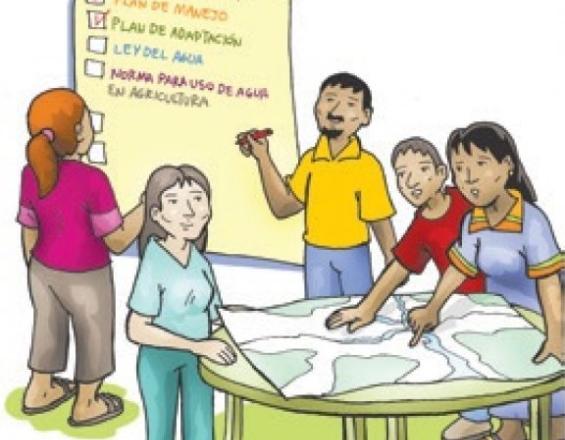

Indicateurs sociaux

L'efficacité de la conservation des ressources naturelles dans les zones protégées est étroitement et directement liée à l'efficacité des stratégies de communication et de coordination des acteurs. Cependant, les efforts de rapprochement social se font souvent dans les limites des zones protégées, sans tenir compte des acteurs situés dans les zones d'influence ou les zones tampons. Pour la RMTG et les "zones d'écart de conservation" environnantes, il était important d'évaluer et d'améliorer l'efficacité des stratégies de communication actuelles et d'instaurer un climat de confiance afin de faciliter le dialogue concernant la zone protégée. Pour ce faire, une nouvelle méthodologie a été développée, utilisant un ensemble de 6 indicateurs positionnels et globaux basés sur le rôle social de chaque acteur (nœuds). Les informations ont été collectées par le biais de plusieurs activités participatives, telles que des ateliers communautaires et des consultations individuelles avec les chefs des communautés locales et les représentants du gouvernement. Les données ont été analysées à l'aide des programmes mathématiques et graphiques UCINET et Net Draw. Chaque activité avait pour objectif d'examiner et de mettre à jour les progrès réalisés, et de parvenir à des accords sur les phases suivantes ; ces étapes itératives ont renforcé le sentiment de transparence et d'ouverture du processus en cours.

Facteurs favorables

- Réseaux de communication et de coordination locaux et sous-régionaux.

- Groupes communautaires organisés existant dans la région.

- Intérêt des communautés et du gouvernement pour la compréhension des caractéristiques de leurs réseaux sociaux actuels.

- Volonté et expérience des acteurs locaux en matière de coopération.

- L'autorité de gestion reconnaît la nécessité d'un engagement local.

- Les connaissances scientifiques et empiriques sont disponibles.

- L'autorité de gestion et le personnel sur place sont responsables de la gestion.

Leçon apprise

- L'instauration d'un climat de confiance avec la population locale a renforcé sa volonté de s'engager et de rester engagée dans le processus.

- La mesure de l'activité sociale, les niveaux de confiance des autres envers chaque groupe social et le pouvoir d'intermédiation du groupe social sont trois variables clés qui peuvent aider à évaluer le rôle social des groupes de parties prenantes.

- Il est possible de mesurer l'intention des groupes de parties prenantes de créer des partenariats avec d'autres groupes dans la région. Certains groupes concentrent leurs efforts sur des partenariats avec des groupes extérieurs à la région (au niveau national ou international) ; seule une minorité de groupes a l'intention de créer des partenariats entre eux.

- Il est urgent de comprendre l'importance de la connectivité sociale et les caractéristiques des réseaux de communication et de coopération.

- Les ateliers communautaires sont un bon moyen d'encourager l'engagement et de renforcer les capacités en créant une prise de conscience et en partageant des informations. Il est préférable que ces ateliers fassent les deux, en offrant et en recueillant des informations.

Réseaux de communication et de coordination

L'approche appliquée à la RMTG permettra d'intégrer non seulement les informations scientifiques et communautaires, mais aussi les perceptions locales (qui tendent historiquement à être reléguées au second plan) sur les cibles de gestion prioritaires et dans la caractérisation des formes et des moyens de communication locale. Ces aspects sociaux peuvent désormais être intégrés dans les instruments de gestion officiels, en tant qu'éléments essentiels de la stratégie nécessaire pour combler les lacunes en matière de conservation de la RMTG. Pour qu'une telle stratégie soit efficace, elle doit comprendre une stratégie de participation du public conçue sur la base des conclusions ci-dessus (4.1 et 4.2). Pour que cette stratégie de participation soit solide et adaptée, elle doit tenir compte de l'analyse quantitative et qualitative des réseaux de communication et de coordination existants et proposer des moyens de renforcer et de consolider ces réseaux. Ceci est crucial, étant donné qu'il existe une corrélation directe entre la densité et la puissance des réseaux sociaux dans les communautés côtières, et l'efficacité des actions de conservation dans ces zones.

Facteurs favorables

- Réseaux de communication et de coordination locaux et sous-régionaux.

- Collaboration et engagement des acteurs à chaque phase du projet.

- Expériences antérieures de participation sociale menées dans la région, dont les résultats ont facilité l'analyse comparative des forces et des faiblesses de ces processus.

- Volonté et expérience des acteurs locaux à coopérer.

- L'autorité de gestion reconnaît la nécessité d'un engagement local.

- Les connaissances scientifiques et empiriques sont disponibles.

Leçon apprise

- Si la connectivité écologique est essentielle pour ces écosystèmes, la connectivité sociale et la coordination sont vitales pour améliorer la gestion et le statut de la zone protégée.

- Les résultats ont révélé des conclusions intéressantes concernant les réseaux qui favorisent la participation :

- Ceux-ci peuvent être influencés non seulement par les dynamiques sociales et socio-environnementales à l'intérieur des limites de la zone protégée, mais aussi par les caractéristiques des réseaux externes avec lesquels ses intégrants sont connectés.

- Les réseaux construits sur des liens faibles, informels ou flexibles sont, dans la majorité des cas, d'importants générateurs potentiels de capital social, indispensables pour renforcer les processus de participation.

- Les réseaux de participation fortement centralisés sont vulnérables à la désintégration en raison de facteurs de perturbation externes ou internes. C'est pourquoi il est manifestement important de renforcer les capacités de leadership et de promouvoir les nœuds de facilitation.

Impacts

Grâce à la mise en œuvre d'un outil innovant permettant d'évaluer et d'améliorer la communication et la création de partenariats entre les parties prenantes locales, on s'attend à ce que les communautés soient plus résilientes face aux impacts du changement climatique. Les communautés s'engagent activement dans l'identification d'activités visant à réduire la vulnérabilité au changement climatique, avec les avantages qui en découlent pour la GMWR. On s'attend à ce que les communautés continuent à s'engager dans la mise en œuvre des actions de conservation identifiées conjointement et à ce qu'elles s'engagent à maintenir les nouveaux partenariats en vie. Ainsi, l'intégration du capital social dans les stratégies de gestion des zones tampons peut offrir une solution inspirante non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les moyens de subsistance et la reconnaissance des connaissances détenues par les communautés locales. Cela devient alors un moyen de renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes côtiers face au changement climatique. L'outil développé pour la RMTG offre une base de bonnes pratiques pour la conception de stratégies de gestion participative pour d'autres zones protégées/zones tampons, car il permet des solutions environnementales mieux adaptées aux besoins de connectivité institutionnelle, sociale et écologique, ainsi qu'aux réalités de chaque zone protégée.