Küstengemeinden bekämpfen den Klimawandel

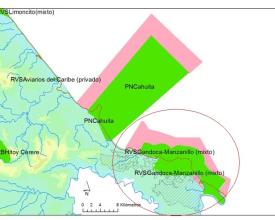

In Costa Rica gibt es viele Pufferzonen um Schutzgebiete mit hohem Biodiversitätswert, die ein hohes Potenzial für die Umsetzung von Anpassungsstrategien auf der Grundlage natürlicher Lösungen aufweisen und in denen "Erhaltungslücken" vorhanden sind. Mit dieser Lösung sollte das partizipative Management des Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (GMWF) an der Karibikküste Costa Ricas verbessert werden, indem die Bedeutung des Sozialkapitals für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen hervorgehoben wurde.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Standort

Prozess

Bauklötze

Zentrale Managementziele

Auf der Grundlage biologischer Daten sowie der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Status und der Bedeutung dieser Ziele wurden Schutzmaßnahmen oder "Schwerpunktmanagementziele" für die Gebiete rund um die GMWR ermittelt und nach Prioritäten geordnet. Die Wahrnehmungen werden durch den Grad der aktuellen und historischen Abhängigkeit der lokalen Akteure von diesen Zielen geprägt. Die Priorisierung berücksichtigt auch Schlüsselmerkmale wie ökologische Werte, Repräsentativität, Fähigkeit zur Beeinflussung anderer zentraler Managementziele, Bedrohungen und Relevanz für die Verbesserung der lokalen Lebensbedingungen und dient als Richtschnur für die Ausweisung von Ressourcen und trägt gleichzeitig dazu bei, lokale Belange näher an die Ziele des Schutzgebiets-/Pufferzonenmanagements heranzuführen. Die Bedrohungen, die jedes Ziel betreffen, wurden ebenfalls identifiziert und von Experten und Gemeinschaften gleichermaßen bewertet.

Ermöglichende Faktoren

- Lokale und nationale Experten kennen den Standort.

- Wissenschaftliche und empirische Kenntnisse sind vorhanden.

- Es gibt eine Verwaltungsbehörde mit Personal vor Ort, das für die Verwaltung zuständig ist.

Gelernte Lektion

Die Einführung des Konzepts der "fokalen Bewirtschaftungsziele" mit Experten und Einheimischen erforderte einige Zeit und Erklärungen, trug aber dazu bei, sowohl das vorhandene technische als auch das lokale Erfahrungswissen zu integrieren. Die Anerkennung des Wertes des Wissens der Einheimischen über den Status und die Bedeutung der "fokalen Bewirtschaftungsziele" und ihrer Bedrohungen erleichterte ihre Beteiligung und ihr Engagement in dem Prozess.

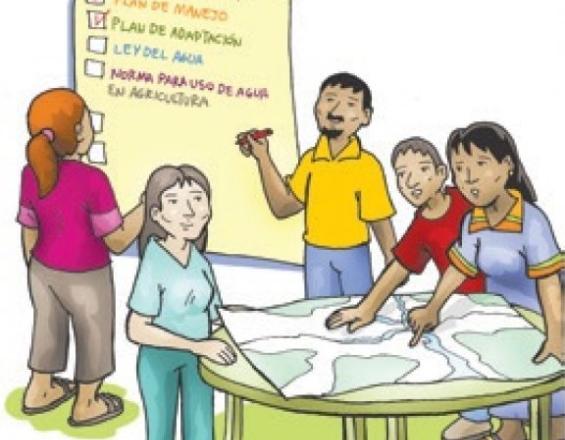

Soziale Indikatoren

Die Wirksamkeit des Schutzes natürlicher Ressourcen in Schutzgebieten ist eng und direkt mit der Wirksamkeit von Kommunikations- und Koordinationsstrategien für die Akteure verbunden. Die Bemühungen um soziale Annäherung finden jedoch häufig innerhalb der Grenzen von Schutzgebieten statt, ohne die Akteure in den Einflussbereichen oder Pufferzonen zu berücksichtigen. Für die GMWR und die sie umgebenden "Schutzlückengebiete" war es wichtig, die Wirksamkeit der derzeitigen Kommunikationsstrategien zu bewerten und zu verbessern und Vertrauen aufzubauen, um den Dialog über das Schutzgebiet zu erleichtern. Zu diesem Zweck wurde eine neue Methodik entwickelt, bei der eine Reihe von 6 Positions- und Globalindikatoren auf der Grundlage der sozialen Rolle der einzelnen Akteure (Knotenpunkte) verwendet wurde. Die Informationen wurden durch verschiedene partizipatorische Aktivitäten gesammelt, wie z. B. Workshops in der Gemeinde und individuelle Konsultationen mit lokalen Gemeindeleitern und Regierungsvertretern. Die Daten wurden mit den Mathematik- und Grafikprogrammen UCINET und Net Draw analysiert. Jede Aktivität hatte zum Ziel, die erzielten Fortschritte zu überprüfen und zu aktualisieren und Vereinbarungen über die nächsten Phasen zu treffen. Diese iterativen Schritte verstärkten das Gefühl der Transparenz und Offenheit des durchgeführten Prozesses.

Ermöglichende Faktoren

- Lokale und subregionale Kommunikations- und Koordinationsnetzwerke.

- Organisierte Gemeinschaftsgruppen, die in dem Gebiet existieren.

- Interesse der Gemeinden und der Regierung am Verständnis der Merkmale ihrer derzeitigen sozialen Netzwerke.

- Bereitschaft und Erfahrung der lokalen Akteure zur Zusammenarbeit.

- Die Verwaltungsbehörde erkennt die Notwendigkeit eines lokalen Engagements an.

- Wissenschaftliches und empirisches Wissen ist verfügbar.

- Die Verwaltungsbehörde und das Personal vor Ort sind für das Management verantwortlich.

Gelernte Lektion

- Der Aufbau von Vertrauen bei den Menschen vor Ort erhöhte ihre Bereitschaft, sich in den Prozess einzubringen und dabei zu bleiben.

- Die Messung sozialer Aktivitäten, das Maß an Vertrauen, das jeder sozialen Gruppe entgegengebracht wird, und die Vermittlungsmacht der sozialen Gruppe sind drei Schlüsselvariablen, die helfen können, die soziale Rolle von Interessengruppen zu bewerten.

- Es ist möglich, die Absicht der Stakeholder-Gruppen zu messen, Partnerschaften mit anderen Gruppen in dem Gebiet aufzubauen. Einige Gruppen setzen auf Partnerschaften mit Gruppen außerhalb des Gebiets (auf nationaler oder internationaler Ebene); nur eine Minderheit der Gruppen hat die positive Absicht, Partnerschaften untereinander aufzubauen.

- Es ist dringend notwendig, die Bedeutung sozialer Verbindungen und die Merkmale von Kommunikations- und Kooperationsnetzen zu verstehen.

- Gemeinschaftsworkshops sind ein gutes Mittel zur Förderung des Engagements und zum Aufbau von Kapazitäten durch Bewusstseinsbildung und Informationsaustausch. Am besten ist es, wenn diese Workshops beides tun: Informationen anbieten und sammeln.

Kommunikations- und Koordinationsnetzwerke

Der in der GMWR angewandte Ansatz wird es ermöglichen, nicht nur wissenschaftliche und gemeinschaftsbasierte Informationen, sondern auch lokale Wahrnehmungen (die in der Vergangenheit eher eine untergeordnete Rolle spielten) zu prioritären Managementzielen und zur Charakterisierung von Formen und Mitteln der lokalen Kommunikation zu integrieren. Diese sozialen Aspekte können nun in die offiziellen Managementinstrumente integriert werden, als wesentliche Elemente der Strategie, die erforderlich ist, um die Erhaltungslücken im Bereich der GMWR zu schließen. Damit eine solche Strategie wirksam sein kann, muss sie eine Strategie zur Beteiligung der Öffentlichkeit umfassen, die auf der Grundlage der oben genannten Erkenntnisse (4.1 und 4.2) entwickelt wird. Damit diese Beteiligungsstrategie robust und reaktionsfähig ist, sollte sie die quantitative und qualitative Analyse der bestehenden Kommunikations- und Koordinationsnetze berücksichtigen und Mittel zur Stärkung und Konsolidierung dieser Netze vorschlagen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Dichte und Stärke sozialer Netzwerke in Küstengemeinden und der Wirksamkeit von Erhaltungsmaßnahmen in diesen Gebieten besteht.

Ermöglichende Faktoren

- Lokale und subregionale Kommunikations- und Koordinationsnetzwerke.

- Zusammenarbeit und Engagement der Akteure in jeder Projektphase.

- Frühere Erfahrungen mit sozialer Beteiligung in der Region, deren Ergebnisse eine vergleichende Analyse der Stärken und Schwächen dieser Prozesse ermöglichten.

- Bereitschaft und Erfahrung der lokalen Akteure zur Zusammenarbeit.

- Die Verwaltungsbehörde erkennt die Notwendigkeit des lokalen Engagements an.

- Wissenschaftliches und empirisches Wissen ist verfügbar.

Gelernte Lektion

- Während die ökologische Vernetzung der Schlüssel zu diesen Ökosystemen ist, ist die soziale Vernetzung und Koordinierung von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Verwaltung und des Zustands des Schutzgebiets.

- Die Ergebnisse brachten interessante Erkenntnisse über Netzwerke, die die Beteiligung fördern:

- Diese können nicht nur von der sozialen und sozio-ökologischen Dynamik innerhalb der Grenzen des Schutzgebiets beeinflusst werden, sondern auch von den Merkmalen der externen Netzwerke, mit denen die Beteiligten verbunden sind.

- Die Netzwerke, die auf schwachen, informellen oder flexiblen Verbindungen beruhen, sind in den meisten Fällen wichtige potenzielle Erzeuger von sozialem Kapital, das für die Förderung von Beteiligungsprozessen unerlässlich ist.

- Partizipationsnetzwerke mit einem hohen Grad an Zentralisierung sind anfällig für eine Auflösung aufgrund externer oder interner Störfaktoren. Aus diesem Grund ist die Stärkung von Führungskapazitäten und die Förderung von Vermittlungsknotenpunkten von großer Bedeutung.

Auswirkungen

Durch die Einführung eines innovativen Instruments zur Bewertung und Verbesserung der Kommunikation und des Aufbaus von Partnerschaften zwischen den lokalen Akteuren sollen Gemeinschaften entstehen, die widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Klimawandels sind. Die Gemeinden beteiligen sich aktiv an der Ermittlung von Aktivitäten zur Verringerung der Anfälligkeit für den Klimawandel, was der GMWR zugute kommt. Es wird erwartet, dass sich die Gemeinden weiterhin an der Umsetzung der gemeinsam ermittelten Erhaltungsmaßnahmen beteiligen und sich weiterhin für die Aufrechterhaltung neuer Partnerschaften einsetzen. Die Einbindung von Sozialkapital in die Strategien zur Bewirtschaftung von Pufferzonen kann also eine inspirierende Lösung nicht nur für die biologische Vielfalt, sondern auch für den Lebensunterhalt und die Anerkennung des Wissens der lokalen Gemeinschaften darstellen. Dies wiederum ist ein Mittel, um die Widerstandsfähigkeit von Küstengemeinden und Ökosystemen gegenüber dem Klimawandel zu stärken. Das für die GMWR entwickelte Instrument bietet eine Grundlage für bewährte Praktiken bei der Entwicklung partizipativer Managementstrategien für andere Schutzgebiete/Pufferzonen, da es Umweltlösungen ermöglicht, die besser auf die institutionellen, sozialen und ökologischen Konnektivitätsbedürfnisse und -realitäten der einzelnen Schutzgebiete abgestimmt sind.