Loi sur le réseau des zones protégées des Palaos

Cette solution établit un cadre national qui permet aux communautés de désigner et de gérer des zones marines et terrestres protégées en coopération avec des partenaires. Elle fournit des normes, des critères, des processus de demande et une assistance technique et financière pour la gestion et la surveillance des sites.

Contexte

Défis à relever

Cette solution s'attaque à la perte de pouvoir et de ressources financières des chefs traditionnels pour gérer efficacement les récifs coralliens et les ressources marines. Elle fournit un cadre pour adapter la gestion des zones protégées aux besoins des communautés locales en conservant divers habitats naturels et en atténuant les effets du changement climatique, tout en tenant compte des mécanismes d'application de la loi et des problèmes liés à la pêche commerciale et illégale.

Emplacement

Traiter

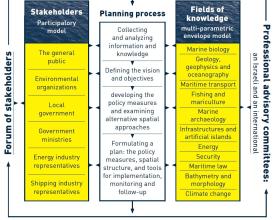

Résumé du processus

La solution n'est possible qu'avec une forte sensibilisation aux avantages des zones protégées pour les ressources marines et littorales, un soutien national et l'existence d'un cadre juridique qui responsabilise les communautés locales. Ces facteurs constituent également des liens étroits entre les quatre éléments constitutifs. La formulation et l'adoption à tous les niveaux de procédures claires et normalisées (premier pilier), le renforcement des capacités au niveau de l'État et des collectivités locales, ainsi qu'au niveau communautaire (troisième pilier), et la disponibilité d'un financement durable (quatrième pilier) par l'intermédiaire d'un fonds de réseau pour les zones protégées sont les conditions préalables à une gestion adaptative et participative des zones protégées à l'échelon local (deuxième pilier). Ces éléments couvrent toutes les étapes : la planification, la mise en œuvre et le suivi, y compris l'application et les poursuites. Le financement durable (bloc 4) a également pour effet complémentaire de créer des opportunités d'emploi et de renforcer ainsi la cohérence sociale des communautés locales participant au réseau de zones protégées (bloc 2).

Blocs de construction

Réseau de zones protégées (PAN)

Facteurs favorables

Leçon apprise

Gestion adaptative et participative au niveau local

Facteurs favorables

Leçon apprise

Formations à la gestion

Facteurs favorables

Leçon apprise

Frais d'inscription

Facteurs favorables

Leçon apprise

Impacts

Cette solution a permis de fusionner la gestion traditionnelle et la législation moderne afin d'établir des procédures et des normes de contrôle. La participation, l'appropriation des ressources et l'autonomisation des communautés se sont considérablement accrues. La création d'emplois a permis aux habitants de retourner dans leurs villages, réduisant ainsi l'exode rural. 35 zones protégées ont été créées, contribuant à l'objectif des Palaos de désigner 30 % de leur environnement marin proche du rivage et 20 % de leurs ressources terrestres d'ici à 2020. Les touristes contribuent à la conservation par le biais du mécanisme de redevance verte, qui permet de soutenir les communautés locales à hauteur de 1,8 million de dollars par an.

Bénéficiaires

- Agences gouvernementales

- Communautés locales

- ONG nationales et internationales

Histoire

Ngarchelong et Kayangel sont les seules communautés à disposer de connaissances traditionnelles et de pratiques de conservation pour la prise de décision en matière de gestion des ressources. En 1994, les chefs des deux communautés ont déclaré conjointement le premier moratoire des temps modernes, ou bul, sur la pêche dans leurs zones de pêche traditionnelles afin de protéger les agrégations de frai. Cette initiative était unique et sans précédent, car le bul n'avait jamais été appliqué pour contrôler la pêche aux Palaos de nos jours. Cette initiative a encouragé d'autres communautés à suivre le mouvement. Une course s'est engagée pour créer des zones communautaires protégées dans l'ensemble des Palaos. Cependant, les communautés de Ngarchelong et de Kayangel se sont rapidement rendu compte qu'elles ne pouvaient pas faire respecter leurs règles par les contrevenants extérieurs. Un procès a révélé des conflits entre les rôles traditionnels et les autorités nationales en ce qui concerne l'application des règles, les poursuites judiciaires et les amendes. Ces expériences ont fourni les connaissances, les ingrédients et la volonté politique nécessaires à la promulgation de la loi sur le réseau des zones protégées (Protected Areas Network Act - PANA) de 2003, à la promulgation des règlements sur les critères et le processus de demande en 2007, à l'amendement visant à ajouter la redevance verte en 2008 et à la loi finale pour la mise en œuvre en 2009. La PANA est soutenue par le Congrès national des Palaos, avec le soutien technique de la division du Bureau du réseau des zones protégées du ministère des ressources naturelles, de l'environnement et du tourisme, et le financement durable du Conseil du fonds du réseau des zones protégées (PAN). En 2012, Ngarchelong et Kayangel, les gouvernements de leurs États respectifs et les pêcheurs ont désigné leurs zones marines jusqu'à 12 milles nautiques comme sites du réseau d'aires protégées et ont commencé à concevoir la gestion avec le soutien du réseau et des ONG partenaires. En 2013, ces parties prenantes ont signé un nouvel accord de gestion conjointe, y compris des mécanismes d'application, avec les gouverneurs des deux États et les présidents des assemblées législatives, en présence des pêcheurs, des ONG partenaires et du président de la République de Palau. Le chef Uorchetei Victor Joseph de Ngarchelong déclare : "Nos terres sont petites, nos moyens de subsistance doivent donc s'étendre à la mer et nous devons veiller à ce que les ressources continuent d'être abondantes. L'intendance commence avec nous, et le PAN est notre principal catalyseur". Le chef Rdechor de Kayangel déclare : "Traditionnellement, nous avions l'habitude de coopérer. Grâce à cette coopération renouvelée, rendue possible par PAN, nous avons la possibilité de résoudre de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment en ce qui concerne le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, les menaces qui pèsent sur les coraux et le déclin des poissons qui compromet nos moyens de subsistance."