PROTECTED PRODUCTIVE LANDSCAPE (PPP*) : rapprocher la production de la nature

Dans de nombreux pays en développement, l'expansion de la frontière agricole et ses effets sur les écosystèmes naturels ont conduit les sociétés à discuter de la nécessité de freiner la croissance des activités de production. Cela crée un paradoxe puisque ces pays, à leur tour, ont besoin de plus de production pour reconstruire leur économie nationale. À cet égard, la fondation ProYungas a développé le concept de "paysage productif protégé", qui découle de la catégorie V de l'UICN ("paysage protégé"). Mais la nouveauté de cette idée est qu'elle place les activités de production au centre de la génération des ressources économiques, techniques et politiques nécessaires à la préservation de l'environnement naturel où se déroulent ces activités de production. Actuellement, plus de 300 000 hectares sont gérés dans le cadre de ce concept dans des écosystèmes critiques (Yungas et Chaco) dans le nord de l'Argentine et du Paraguay.

Contexte

Défis à relever

Dans de nombreux pays, principalement les pays en développement, l'expansion de la frontière agricole et ses effets sur les écosystèmes naturels ont conduit les sociétés à discuter de la nécessité de freiner la croissance des activités de production. Cela crée un paradoxe puisque ces pays ont à leur tour besoin de plus de production pour reconstruire leur économie nationale.

La pandémie de COVID-19, combinée à plusieurs catastrophes naturelles, accroît cette difficulté, créant un conflit plus important entre les activités de production et la préservation de la nature. Des personnes issues de différents secteurs assurent que cette pandémie trouve son origine dans la pression exercée par l'homme sur les systèmes naturels et soulignent la nécessité d'établir un lien différent, plus proactif et plus "sain ou durable" avec la nature. Comment pouvons-nous améliorer, innover et augmenter les activités de production - le moteur économique de nos pays -, et à notre tour prendre des engagements plus importants pour protéger le capital naturel nécessaire à nos sociétés ? Tel est le défi à relever !

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les 5 lignes d'action interagissent naturellement entre elles et évoluent de manière parallèle et indépendante, à l'exception de la planification territoriale qui est la base de tout le processus. En améliorant la communication interne, les acteurs du PPP se voient confier la responsabilité du processus, ce qui génère plus de compromis et d'articulation entre eux. Cela va contribuer à améliorer l'image interne des processus associés aux différents produits et cela va générer une plus grande exposition publique à l'extérieur et, par conséquent, un plus grand compromis pour améliorer les bonnes pratiques dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. Dans ce sens, les 5 lignes d'action sont vitales pour faire aboutir le concept de PPP, qui contribue de manière essentielle à la protection des services environnementaux qui sont au cœur du processus productif et qui sont valorisés par la société.

Blocs de construction

1) Aménagement du territoire (exigence de base).

Ce volet, le premier à être développé, propose de préparer un travail de planification qui tienne compte à la fois des besoins de production (actuels et futurs) et du contexte dans lequel ils s'inscrivent. Il nécessite la visualisation, par un travail de terrain et de cabinet (développement d'un SIG), des caractéristiques du paysage où la production est développée : unités environnementales, bassins hydrographiques, secteurs en production, infrastructures actuelles ou prévues, habitats critiques ou intéressants pour la conservation de la nature, topographie, environnement environnemental et social du bien, pressions démographiques locales, connexion du territoire avec les catégories de l'Aménagement du Territoire des Forêts Natives de la Province (OTBN pour l'Argentine), autres réglementations sur l'utilisation des terres, etc.

Facteurs favorables

L'existence de zones sauvages à l'intérieur de la propriété et reliées à d'autres zones sauvages voisines. La volonté et l'ouverture d'esprit des propriétaires pour aménager leur territoire de manière consensuelle.

Leçon apprise

Ces dix premières années d'application du concept de PPP dans différents territoires du nord de l'Argentine et du Paraguay nous ont permis de tirer plusieurs leçons : a) la nécessité d'identifier les parties prenantes valables et de créer des liens de confiance avec elles ; b) d'identifier clairement les valeurs environnementales à protéger en priorité ; c) d'interpréter les besoins réels de croissance productive ; d) la nécessité d'établir une relation entre "partenaires" plutôt qu'entre "prestataires de services" ; et la volonté d'accompagner et/ou d'affronter le public conjointement.

2) Intégrer des processus d'amélioration continue des performances environnementales.

Ce volet propose de se concentrer sur les processus internes de production et d'exploitation, afin d'identifier les phases ou les étapes critiques d'un point de vue environnemental, qui permettraient d'intégrer des améliorations dans les performances socio-environnementales, toujours dans un cadre d'amélioration continue. Il s'agit d'aspects des processus de production tels que la gestion des déchets, des effluents et des émissions, la gestion des ressources naturelles (sol, eau), la gestion rationnelle des produits agrochimiques, la conception des infrastructures, etc. Un aspect important que le programme tente de promouvoir est l'inclusion de certifications (locales, nationales ou internationales). Il s'agit d'outils valables qui permettent aux organisations/entreprises/coopératives non seulement d'atteindre de meilleures normes environnementales, mais aussi d'ajouter de la valeur à leurs produits tout en maintenant ou en ajoutant des marchés pour ces derniers.

Facteurs favorables

Avoir de l'expérience dans les processus d'amélioration continue, une habitude routinière de mesurer et de générer des informations sur les processus et une demande du marché pour des produits sûrs et responsables.

Leçon apprise

Ces dix premières années d'application du concept de PPP dans différents territoires du nord de l'Argentine et du Paraguay nous ont permis de tirer plusieurs leçons : a) la nécessité d'identifier les parties prenantes valables et de créer des liens de confiance avec elles ; b) d'identifier clairement les valeurs environnementales à protéger en priorité ; c) d'interpréter les besoins réels de croissance productive ; d) la nécessité d'établir une relation entre "partenaires" plutôt qu'entre "prestataires de services" ; et la volonté d'accompagner et/ou d'affronter le public conjointement.

3- Suivi de la biodiversité

Le suivi est l'étude soutenue de certains indicateurs environnementaux (flore, faune, ressources en eau, etc.) afin d'établir une base de référence qui permet de suivre le comportement de l'environnement par rapport aux systèmes de production. Ces informations permettent de mettre en œuvre des mesures d'amélioration dans les aspects liés à la gestion des terres, tout en renforçant les actions positives et en atténuant, par des actions correctives, les éléments qui peuvent être défavorables dans la relation entre la production et l'environnement naturel.

Facteurs favorables

La présence d'une équipe technique à proximité, avec des capacités techniques permettant de réaliser des suivis et des relevés fiables. La présence de certaines espèces "emblématiques" qui suscitent l'empathie des propriétaires.

Leçon apprise

1- Le suivi des mammifères à l'aide de pièges photographiques joue un rôle clé dans le développement de l'empathie des producteurs à l'égard des espèces qui habitent leur territoire.

2- Le suivi de la biodiversité ne peut être une fin en soi. Il doit aider à résoudre un problème, il doit servir à changer une réalité, et pour cela il est très important d'établir une base de référence avec des données suffisantes. Il ne fait aucun doute que le suivi est particulièrement utile pour évaluer l'efficacité des mesures correctives dans des situations spécifiques. Un exemple est l'évaluation et la recherche d'une solution favorable aux canaux d'irrigation.

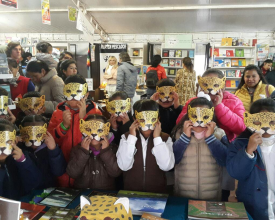

4. Communication interne et externe.

La communication permet à tous les membres de l'organisation et à la communauté locale de comprendre les objectifs et les mesures prises pour adopter les principes qui soutiennent le programme. Elle permet de mettre en évidence les efforts déployés et les politiques mises en œuvre pour assurer la durabilité des processus de production. La communication au sein de l'organisation permet de diffuser la vision, les valeurs et les actions mises en place pour améliorer les performances environnementales, l'engagement envers la communauté et la qualité des produits offerts. La communication externe permet en particulier de diffuser les efforts de l'organisation pour améliorer ses performances productives et environnementales auprès de la communauté locale, des acheteurs, des fournisseurs et de tout autre acteur social concerné par leurs intérêts.

Facteurs favorables

l'existence de mécanismes de communication interne fluides entre l'entreprise et le personnel ; et la présence de médias externes locaux/régionaux intéressés par les questions relatives à la production et à l'environnement.

Leçon apprise

1- Grâce à la communication interne, les employés développent un sentiment d'appréciation et d'engagement envers les actions menées par l'entreprise, qui est ensuite transféré à leur environnement familial et social.

2- L'alliance entre l'entreprise et la société civile en matière de communication augmente la crédibilité des messages, surtout si la communication émane de la société civile.

3- La réponse positive des personnes aux processus de communication augmente la confiance dans ce qui a été fait et dans l'engagement de l'entreprise.

4- Construire des alliances stratégiques avec les différents acteurs du territoire.

La création de relations de travail impliquant tous les secteurs de la société (privé, organisations gouvernementales et organisations de la société civile) contribue à renforcer et à authentifier les efforts déployés dans le cadre du programme. Cela encourage également le dialogue qui facilite la possibilité de mener ou de résoudre les conflits qui découlent de l'activité de production, dans un cadre de respect et de tolérance, en reconnaissant que sur un territoire il y a des visions et des intérêts différents, et que tous doivent être pris en compte de manière équitable. Les alliances favorisent les synergies qui renforcent les efforts individuels et la participation active de tous les secteurs de la société. Elles permettent de créer une idée de territoire, de planification collaborative, de promouvoir des relations de pouvoir plus équitables et de générer une vision commune entre des acteurs qui étaient traditionnellement déconnectés ou même antagonistes les uns des autres, bien qu'ils partagent les mêmes limites et les mêmes potentialités. Dans le cadre du programme, les alliances mettent l'accent sur les aspects socio-environnementaux du territoire, qui sont souvent négligés dans une perspective exclusivement axée sur la production.

Facteurs favorables

L'existence de relations préexistantes avec d'autres entreprises, communautés ou organisations avec lesquelles elles partagent le territoire, et l'existence de biens communs (routes d'accès, disponibilité de l'eau, contrôle des activités illégales).

Leçon apprise

1- Ces alliances sont essentielles pour construire une notion de territoire avec des acteurs et des intérêts multiples, qui permet de promouvoir d'autres activités indépendamment de la zone d'action des entreprises.

2- Une bonne gestion des alliances permet de minimiser et même d'éliminer d'éventuels conflits imprévus.

Impacts

Jusqu'à présent, sept (7) entreprises ont adopté ce modèle (une sucrerie, trois (3) entreprises d'agrumes, une association de petits éleveurs de bétail, une coopérative agricole et 5 éleveurs de bétail regroupés). Sept (7) ONG sont également partenaires du programme (ProYungas, TNC, WCS, Fondation Moisés Bertoni, Hábitat y Desarrollo, FCBC, AAPRESID). Ce programme englobe trois écorégions (Yungas, Chaco Seco et Chaco Húmedo), près de 150 000 hectares de terres sauvages, quelque 37 espèces de mammifères de grande et moyenne taille et plus de 250 espèces d'oiseaux. Parmi les produits issus de ces régions, on peut citer le sucre, l'alcool, le papier, les agrumes (oranges, mandarines, citrons), la viande bovine et les produits laitiers.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les entreprises, les coopératives ou les associations de producteurs qui peuvent associer leurs produits à des actions spécifiques de protection de la nature.

Les communautés bénéficient également des services environnementaux régionaux.

Objectifs de développement durable

Histoire

En 2000, avec l'arrivée du soja en Argentine, le taux de déforestation est passé de quelques dizaines de milliers d'hectares à plus de 200 000 ha/an. Cette expansion s'est d'abord produite sur des terres déjà utilisées pour l'agriculture ou l'élevage. Par la suite, les cultures de soja se sont étendues aux écosystèmes sauvages subtropicaux à haute valeur environnementale du nord de l'Argentine. Dans ce contexte, la principale sucrerie d'Argentine, le complexe agro-industriel Ledesma situé dans la province de Jujuy, a présenté une étude d'impact environnemental (approuvée par l'autorité compétente) en vue d'étendre la superficie de canne à sucre de 1 000 hectares. Bien que ce chiffre soit marginal par rapport à la superficie agricole totale du pays (500 000 hectares de canne à sucre sur 37,5 millions d'hectares agricoles), les organisations environnementales ont concentré leur attention sur cette entreprise (qui ne cultive pas de soja) afin de mettre en évidence le problème de la déforestation.

En raison de notre implication territoriale dans le nord-ouest de l'Argentine, où se trouve l'usine, nous avons été invités par les organisations environnementales à "expliquer" techniquement à l'entreprise les raisons des actions en justice qu'elle menait contre elle. Cette nouvelle relation entre une grande entreprise et une OSC environnementale nous a permis de proposer une planification de l'utilisation des 150 000 hectares (50 000 hectares en production + 100 000 hectares sauvages) appartenant à Ledesma. Grâce à ce plan, l'entreprise a pu avancer dans son projet d'expansion, en s'engageant formellement à protéger de manière privée les 100 000 hectares sauvages (forêts tropicales et zones humides). Cette expérience d'aménagement du territoire à l'échelle de la propriété a été appelée par la suite "paysage productif protégé". Par la suite, des organisations environnementales ont suggéré de transférer cette initiative au reste de la zone forestière de Jujuy (environ 1,1 million d'hectares) ; une proposition qui a été acceptée par le gouvernement provincial, qui a estimé que ces processus étaient nécessaires et impératifs.

L'expérience a ensuite été transposée à l'échelle nationale par le biais d'une loi sur les budgets minimums pour la protection environnementale des forêts indigènes (loi n° 26 331), qui concerne toutes les forêts indigènes d'Argentine sur une superficie d'environ 30 millions d'hectares. Cette planification obligatoire de l'utilisation des terres pour les forêts indigènes impliquait un zonage des forêts en catégories. Volontairement et en partie motivé par la promulgation de cette loi, un groupe d'entreprises, principalement du secteur des agrumes et de la sylviculture, a rejoint le concept de PPP, impliquant 300 000 hectares supplémentaires, dans les provinces de Tucumán, Salta et Misiones.