デナリ地域の異なる視点についての理解を深めるため、このプロジェクトでは、地域の特徴とその管理方法についての議論に、さまざまな利害関係者を参加させることに重点を置いた。半構造化インタビューとフォーカス・グループを用いた。住民とのインタビューでは、参加者の場所に対する感覚、景観の変化に対する認識、地元の組織、景観に関する知識、統治について質問した。参加者は本研究の第一段階で特定され、参加者に他の参加者を推薦してもらうという雪だるま式サンプリングが採用された。

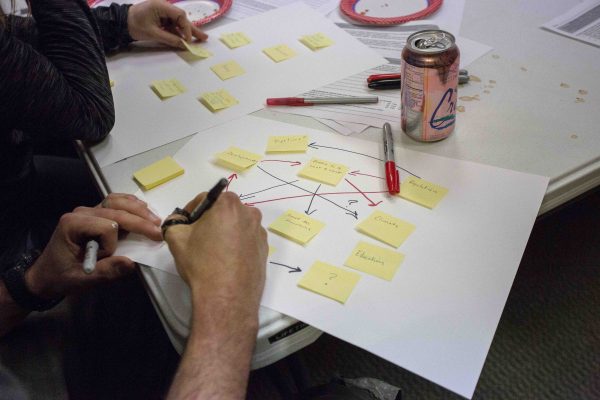

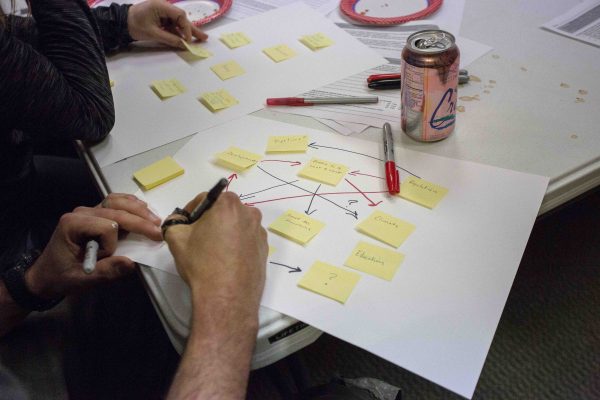

またこの段階では、社会生態学的システムとしての地域に対する住民の認識を明らかにし、コミュニティがどのように変化を予測しているかを理解し、社会生態学的レジリエンスを優先した共同管理のための土台を築いた。このプロジェクトでは、ファジー認知マッピングを採用した。ファジー認知マッピングとは、自分たちが住んでいる場所や物事が互いにどのようにつながっているかについての住民の心象を図式化するために用いられる参加型ツールである。この手法により、地域の特徴や変化の要因に関する住民の認識をマッピングすることができた。一連のフォーカス・グループとインタビューの中で、この個人的な演習が実施され、その結果、地域の視点を表すために集約された51の地図が作成された。

それを可能にした主な要因は、人間関係の構築、信頼関係、地元のパートナーシップに基づくこれまでの活動であった。データ収集に先立ち、プロジェクトについての紹介と話し合いの基礎として、住民に非公式な会合への参加を求めた。非公式な会話に参加した住民には、正式なデータ収集への参加を依頼した。最初の会話で住民をプロジェクトになじませ、研究者との信頼関係を育んだ。住民はこれまで地図作成に参加したことがなかったため、手厚いファシリテーションを評価した。

半構造化インタビューとファジー認知マッピングの演習に住民を参加させた結果、多様な利害関係者の歴史、知識、認識、場所とのつながりを深く理解することができ、将来の望ましいビジョンを予測するためのモデルとすることができた。 調査プロセスのこの段階は、地元の実行委員会やデナリのコミュニティとコミュニティマップを共有し、議論を始めることで、地元の利害関係者との関係を継続的に構築し、その後のデータ収集の定量的な段階の設計に反映させるために役立った。さらに、ファジー認知マッピングの演習は、住民によって定義された社会生態系としてのデナリ地域の理解を生み出した。ファジー認知マップから得られた知見をより良く解釈するためには、フォーカスグループやインタビューから質的データを収集し分析することが推奨される。 これらの結果は、異なるステークホルダーグループが地域をどのように理解しているかという相乗効果とギャップを明らかにすることができ、地域の将来計画に住民を参加させるためのコミュニケーション戦略や参加型アプローチを開発するのに有用である。