トレーニングのアプローチとマニュアル

小規模養殖漁業は、世界の食料安全保障、生活、農村開発において重要な役割を果たしており、収入、栄養、雇用の重要な供給源となっています。キャパシティビルディングと気候変動への耐性を高めるための研修を開発することで、環境条件の変化にもかかわらず、事業が継続できるようになります。また、バリューチェーンに関わる関係者が気候変動リスクの悪影響を最小限に抑えることで、将来の世代のために食糧と栄養の安全保障と生計を確保できるよう支援する。また、生態系に害を及ぼす可能性のある違法行為の防止にも役立ちます。

持続可能な慣行は、天然資源や生物多様性を維持するだけでなく、生産効率を高めるためにも不可欠です。よく設計された研修コンセプトは、複雑な技術情報をわかりやすい形式に変換します。これによって、異なる地域間における慣行の標準化が可能になり、製品全体の品質向上と新たな市場機会の開拓に貢献します。

コンテクスト

対処すべき課題

持続可能性、アクセシビリティ、生産性は、知識へのアクセスの制限、実用的で適切なトレーニング教材の不足、標準化された実践方法の不在といった課題によって妨げられることが多い。

環境面では、気候変動の結果として変化する環境条件に対応した訓練が必要です。小規模の養殖と漁業は、天然資源と生物多様性の維持に役立つ持続可能な慣行を確保するため、それに応じて方法を採用し、調整する必要がある。

経済的にも、よく設計された研修コンセプトと教材は、小規模養殖事業のスケールアップを支援します。技術や知識のギャップを特定し、それに対処することで、生産性を向上させ、養殖産物の全体的な質を改善し、小規模生産者に新しい市場機会を開くことができます。

社会的な背景の中で、研修教材は、複雑で、それゆえに多くの人がアクセスできない情報を、アクセスしやすい形式に翻訳し、誰もが能力開発に参加できるようにすることができます。

所在地

プロセス

プロセスの概要

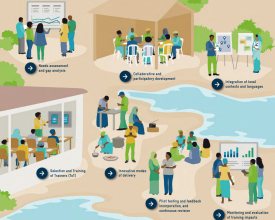

それぞれのビルディングブロックは、漁業・養殖セクターにおける研修手法の開発と実施における一つのステップを表している。さまざまな研修プログラムの主なテーマや使用される形式は大きく異なるため、基本的な最初のステップはギャップの評価である必要がある。そうして初めて、適切な技術者を集め、それぞれの利害関係者に働きかけ、最終的な対象グループを定めることができる。

現地の状況を統合することは、最初から考慮されなければならない。そうすることで、研修資料を作成し、実施方法を定めることができる。

これと並行して、研修指導者訓練(ToT)メソッドを適用する研修指導者を組織し、作業を開始することができる。すべての準備が整ったら、パイロットテストを開始し、フィードバックを取り入れることが重要です。そうすることで、ほとんどの場合、前のステップに戻って再調整することになります。

フィードバックループは、評価プロセスにおいて貴重な役割を果たす。この構造化されたフィードバック・プロセスは、コンテンツを強化するだけでなく、提供方法の有効性を高める。

ビルディング・ブロック

ニーズ調査とギャップ分析により、トレーニングの内容と形式を決定する。

最初のステップは、プロジェクトとパートナーの経験豊富な技術チームメンバーによる徹底的なニーズ調査とギャップ分析である。このプロセスでは、既存の資料をスクリーニングし、利害関係者や魚のバリューチェーンの関係者と協議し、知識と実践のギャップを特定する。受益者のニーズや、研修に必要な枠組み要件(技術の利用可能性、研修期間、研修間隔など)に関するデータを収集するために、現地調査を実施することもできる。

実現可能な要因

アセスメントの基本的な要素には、熟練した技術チームとパートナー間の効果的な協力が含まれる。また、十分な情報に基づいた審査が行えるよう、既存の資料にアクセスできなければならない。ジェンダー、青少年、社会から疎外されたグループを考慮した参加型の現地調査は、ニーズを正確に把握するのに役立つ。財源と後方支援は、徹底したデータ収集と分析を可能にする。

教訓

異なる研修プログラムの主なテーマや使用される形式は、大きく異なることがある。例えば、ザンビアでのニーズ調査では、既存の養殖研修マニュアルに実地研修で対応可能なギャップがあることが明らかになったが、ウガンダでの調査では、漁業ビジネスの開発につながった。モーリタニアでは、弱点の特定により、魚のバリューチェーンにおける衛生・品質研修の必要性が浮き彫りになった。マラウイのプロジェクトでは、気候変動リスクに対応するため、断続的な収穫方法の重要性を認識し、フィッシュトラップ・マニュアルを作成した。

共同・参加型開発

研修教材の開発には、共同作業と参加型アプローチが中心である。関連性、実用性、オーナーシップを確保するため、通常、省庁、学界、養殖業者、バリューチェーン関係者、研究者の代表からなるタスクフォースが結成される。反復プロセス、検証ワークショップ、利害関係者協議が、教材を改良し、現地のニーズを反映したものにするために採用される。

研修では、「方法」だけでなく「理由」についても説明する必要があります。環境負荷の低減や食料・栄養安全保障の促進など、特定の実践の背後にある論理的根拠を説明することで、農民は理解を深め、持続可能性の目標に沿った、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができるようになる。これは単に指示に従うだけでなく、批判的思考と適応的な問題解決能力を育むものである。

レジリエントで繁栄する企業を構築するために、研修にはビジネス教育、バリューチェーンに沿ったイノベーション、分散型再生可能エネルギー技術の利用などの要素も組み込む必要があります。これらの要素により、養殖業者は金融リテラシーを高め、市場や環境の課題に対応し、生産性と持続可能性を高めるための革新的な解決策を実行できるようになる。

実現可能な要因

必要であれば、コンサルタントを導入することで、成果を調和させ、プロセスを加速させることができるが、内容の見直しには、常にセクターやバリューチェーンの様々な関係者が関与すべきである。

教材は、現地機関のニーズや優先事項と密接に整合させ、国家カリキュラムや技術訓練カレッジに協力的に統合し、関連性と現地のオーナーシップの両方を確保すべきである。

教訓

インドでは、養殖トレーニング教材の開発には複数のワークショップが開催され、地元の養殖業者、政府機関、NGO、研究者からの参加型フィードバックが行われた。この共同作業は、特に女性や小規模農家のために、養殖の季節的な制約に適したモジュール式の研修セッションを作成するのに不可欠でした。教材は関連性を確保するために継続的にテスト・改訂され、現地の言語で書かれ、技術を必要としない現場での学習用に調整された。このような包括的なアプローチにより、農民が研修内容のオーナーシップを持ち、長期的な効果を確保することができました。

地域の文脈と言語の統合

研修マニュアルを作成する際には、地域の環境や文化的条件、現地の言語など、現地の状況を取り入れることが不可欠である。また、研修資料の持続可能性を確保し、広く普及させるためには、現地機関のニーズや優先事項と密接に連携させる必要がある。

実現可能な要因

これを可能にする要因としては、教材の開発に地元の農民や専門家を参加させること、研修会場やツールを利用しやすくすること、定期的に参加者のフィードバックを集めて内容を更新すること、出席と信頼を促すためにコミュニティのリーダーから支援を得ること、などが挙げられる。

教訓

例えばインドでは、農民の利用可能な時間と農作業カレンダーに焦点を当て、モジュール式の研修セッションが開発された。開発されたアプローチにより、研修は2時間の短いモジュールに分割できるようになった。これにより、農民、特に女性が、継続中の生計や家事活動を中断することなく参加できるようになりました。また、モジュール式にすることで、農民は池の準備、畜産、耕作の時期など、季節に応じたセッションを選択できるようになり、提供される情報の関連性とタイミングを最大限に高めることができました。研修資料に、特に現地の日用品や慣行に関する適切なイラストを加えることで、内容を身近なビジュアルに置き換えることができ、理解度が高まった。

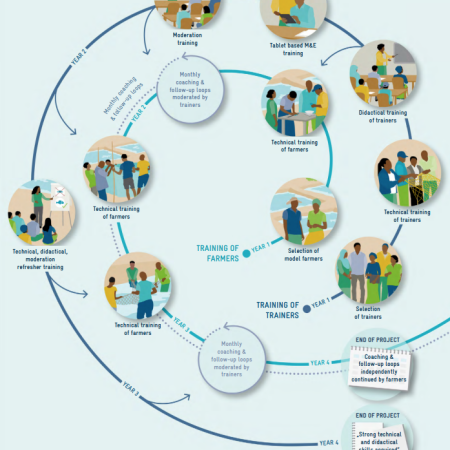

トレーナーの選定とトレーニング(ToT)

研修講師の訓練(ToT)」は、知識や技能を効果的に普及させ、地域社会に定着させるための能力開発プログラムで広く用いられている手法である。研修講師は、経験、コミュニケーション能力、コミュニティへの関与などの基準に基づいて選ばれる。トレーナーは、成人学習の原則や発見に基づくアプローチに沿ったセッションを実施できるよう、座学や実地学習を含む体系的な資格認定プログラムを受ける。

マラウイの水産養殖ビジネス・スクールやインドのコミュニティ・リソース・パーソン・モデルで採用されているマスター・トレーナー・モデルは、一貫した質と研修基準の校正を保証する上で重要な役割を果たします。マスター・トレーナーは、最初のToTプログラムを指導するだけでなく、トレーナーを指導し、研修実施の効果をモニタリングすることで、継続的な品質保証をサポートします。トレーナーは仲介役として、技術的な概念を農民のための実践的な解決策に変換します。

実現可能な要因

トレーナー・マニュアルは、特定の研修内容を効果的に実施する方法について、将来のトレーナーに明確なガイダンスを提供するため、正確かつ詳細に作成すべきである。こうしたマニュアルの作成は、参加者からの継続的なフィードバック・ループを取り入れた参加型アプローチに従うべきである。

研修や助言サービスを長期的に利用できるようにするためには、コミュニティ内に研修担当者のネットワークを構築することが不可欠である。このネットワークを地元に根付かせることで、能力構築の取り組みが、コミュニティのニーズによりよく対応できるようになる。

教訓

インドでの経験によると、若手のトレーナー、特に最長5年の経験と大学院レベルの教育を受けたトレーナーが、農民から高い評価を受けた。このようなトレーナーは、農民の学習レベルと親和性が高く、教育的な理解度が遠すぎず、知識のギャップを効果的に埋めることができるからだ。

革新的な配達方法

キャンペーンは、それぞれのターゲット・グループに合わせて、より適切で魅力的な内容にする必要がある。ビデオ、コミック、ラジオ番組、ポスター、コミックブック、壁画、コンテストなど、マルチメディアや多様なコミュニケーション形式を用いることが重要である。これらの形式は、情報をわかりやすく魅力的に示すのに役立つ。

さらに、持続可能な漁業と養殖業に関する研修は、実践的なスキルと理論的な知識の両方を含む必要があり、柔軟な教授法と実践的な学習が重視される。実践的な研修は、デモ養殖場や参加者自身の養殖場で行われることが多く、そこではグループ指導やトレーナーや専門家からの現場での技術的なインプットが行われます。この実地研修では、場所の選定、池の掘削、飼養管理、飼料と池の管理、魚の健康モニタリング、水質管理、魚の加工といった重要なトピックが扱われる。実際の場面に参加することで、参加者はトレーニングの内容を各自の業務に応用するために必要なスキルを身につけることができます。この体験学習は、シーズンを通して池の養殖と漁業を管理する能力を高めます。現場での実演が実践的な実地学習を提供する一方で、教室ベースのトレーニングは理論的な知識を提供します。

実現可能な要因

状況によっては、特に遠隔地や農村部において、技術や電気に頼らずに実施できる研修を開発することが重要な場合もある。

教訓

COVID-19の大流行による規制の影響を受け、研修内容を配信し、より多くの人々に届けるために革新的な方法を採用した国もあった。例えばモーリタニアでは、研修内容をモバイル・アプリケーションで配信し、対象グループが便利に情報にアクセスできるようにした。現地での会議、魚の水揚げ現場への訪問、研修ワークショップは制限された。一部のプロジェクトでは、遠隔地のリスナー向けに特別にデザインされた双方向ラジオ番組や、特別な研修ビデオを開発し、研修内容を普及させ、魚の消費と持続可能な実践について啓発した。さらに、これらのビデオは再視聴が可能であるため、研修サイクル終了後も魚や養殖農家を指導したり、参加できなかった他の農家を支援したりできるという利点もある。

パイロットテストとフィードバックの反映、継続的な改訂

研修資料のパイロット・テストは、さまざまな利害関係者、特に研修生や研修担当者からの実際のフィードバックに基づき、内容を改良・改善するための重要なステップである。このプロセスは、現場視察やデモンストレーションといった実践的な手法を通じて強化される。その後、研修生がこれらの手法を実際のシナリオに適用するよう奨励され、トレーナーは研修内容の適用性と妥当性を評価することができる。

テスト・トレーニング・セッションを通じて、必要な調整や課題を特定することができ、さらに逸話的な洞察や農民からの直接のフィードバックが補足されます。このような反復的アプローチにより、教材が現地の状況に即した実用的なものとなり、新しい知識を取り入れ、環境や市場のダイナミクスの変化に適応できるようになります。

実現可能な要因

重要なことは、フィードバック収集は、池の準備、飼養、給餌、収穫といった主要な段階を網羅し、栽培サイクル全体をカバーすることが理想的であるということである。こうすることで、トレーナーは課題を特定し、それに応じてトレーニングを調整することができます。

パイロット・セッションの最後に、参加者は "何が良かったか "や "改善点は何か "といった主要な質問に答えることで、自分の経験を振り返る必要があります。このプロセスにより、内容が強化され、伝達方法が改善される。その結果、教材は、対象者の真のニーズをよりよく満たすようになります。

教訓

この包括的な時間枠のおかげで、トレーナーは農民が直面する課題について詳細な洞察を集め、それに応じて研修を調整することができた。

研修効果のモニタリングと評価

研修の長期的な効果を測るには、モニタリングと評価(M&E)のプロセスが不可欠である。参加者からの即時的なフィードバックを集めるだけでなく、全体的なアプローチとして、学んだ実践方法の長期的な適用状況を評価する必要がある。

単に研修を受けた参加者の数を数えるのではなく、研修の質的な影響を測定することに重点を移す。これには、習得した知識が、生産性の向上、資源管理の改善、生活の向上といった具体的な成果にどのように結びついているかを評価することも含まれる。こうした成果を体系的に追跡することで、研修プログラムの効果を継続的に評価し、改善することができる。

実現可能な要因

研修直後に実施されるアンケート調査では、参加者の最初の反応を把握し、定期的なフォローアップでは、実践の採用率や適応率に関する洞察を得ることができる。

現場視察はまた、トレーナーが資源の制約や文脈上の課題など、導入の障壁を特定するのに役立ち、今後の研修資料の改訂に反映させることができます。これにより、研修が常にダイナミックで、農民のニーズの変化に対応したものとなるのです。

教訓

フィードバック・ループは評価プロセスにおいて貴重な役割を果たし、また定期的なフォローアップによって、実践の採用率や適応率についての洞察が得られる。例えば、水管理の改善や持続可能な給餌方法など、特定の技術の採用率に関するデータは、研修の成功を示す指標となる。

影響

小規模養殖・漁業生産者の能力を大幅に向上させ、バリューチェーンに沿って改善された実践と革新の実施につながりました。改善された慣行や技術革新の試験的テスト、採用、展開は、生産性の向上、天然資源と生物多様性の維持、違法行為の防止に貢献しました。また、養殖・水産物の品質向上や収穫後のロスの削減にもつながりました。技術的知識と経営管理スキルの組み合わせは、農民に新たな市場機会の開拓を促し、経済成長とコミュニティの回復力の両方に貢献しました。高い需要志向、現地の文脈を取り入れた実践的な事例やデモンストレーション、参加型の開発プロセスにより、開発された研修コンセプトや教材の利用しやすさ、妥当性、実践可能性、持続可能性が確保されました。このことが、研修内容の高い採用率と実施国における養殖・漁業セクターの持続可能な発展に貢献した。

受益者

小規模養殖生産者、小規模漁業者、生産者組合、自助グループ

グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)

持続可能な開発目標

ストーリー

マラウイの北部、中部、南部でコーチング・フォローアップ・ループ(CFL)が実施され、養殖業者や水産企業家が研修で得た知識を継続的に活用できるようにした。新しいコンセプトの理解と実践を確認するためにフォローアップ訪問が実施され、決まった方式に固執するのではなく、イノベーションを促進しました。シーズンを通して、地域に根ざしたトレーナーたちが指導者となり、養殖業者が直面する個々の課題に対処するためのガイダンスやオーダーメイドの提案を行った。このアプローチにより、受益者は自分たちの運営システムを深く理解し、長期的な解決策を独自に見出すことができるようになった。農民を情報の受け手として位置づけることが多い従来の研修とは異なり、CFLは継続的な学習と積極的な参加を促します。技術面・組織面の基礎研修の後、研修を受けた養殖業者(FF: Fish Farmer)と養殖業者グループ(FFG: Fish Farmer Groups)は、コーチングとフォローアップ・ループを通じて、さらなる改良普及のアドバイスを受けます。これらのセッションでは、改善された養殖技術の実施中に生じる課題や、FFGs内の組織的な問題を取り上げます。

コーチは、FFGが自分たちの問題や背景、課題に影響を与える可能性のある季節的背景を明確に説明できるよう、グループでの話し合いを促進します。この参加型アプローチは、しばしば農民の共感を得られなかった過去のトップダウンの支援活動とは対照的である。コーチングは、被コーチが話し合いのオーナーシップを持つプロセスである。コーチは、目的意識をもった質問、ミラーリング、フィードバック、ビジョニング、強み・弱み・機会・脅威(SWOT)の分析など、生産的な対話を促すさまざまなツールを用いる。

このコーチング・プロセスは、グループのメンバーが積極的に参加し、解決策を見出すことで、経営と魚の生産を向上させるという前向きな雰囲気を醸成する。参加型ツールを用い、オープンな議論を促進することで、コーチはFFとFFGが課題に取り組むことを可能にし、最終的に養殖実践の成果を向上させる。