Begrünte Fassade zur Hitzewellenpufferung an einem öffentlichen Verwaltungsgebäude in Wien

Der Klimawandel kann in Städten Hitzeinseln verursachen, die sich auf die öffentliche Gesundheit und die Infrastruktur auswirken. In Wien wurde daher ein Pionierprogramm zur Begrünung von Gebäuden entwickelt, zu dem auch die Fassade des Amts für Abfallwirtschaft gehört, um die Auswirkungen auf den Wärmefluss im Winter und den Einfluss auf die Wärmeübertragungsverluste und den Wärmebedarf des Gebäudes zu untersuchen. Die Fassaden sollten auch ökologische Nischen für Insekten und Vögel schaffen und das umgebende Innen- und Außenklima positiv beeinflussen.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Bauklötze

Leitfaden für die Förderung der Fassadenbegrünung

Ermöglichende Faktoren

Gelernte Lektion

Ressourcen

Risiko/Verantwortungsteilung in einer öffentlich-privaten Partnerschaft

Ermöglichende Faktoren

Gelernte Lektion

Auswirkungen

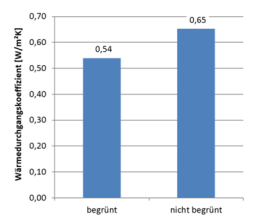

Insgesamt wurden 850 Quadratmeter Fassade mit rund 17.000 Pflanzen (vor allem Stauden, Gräser und Kräuter) begrünt, was den Wert des Areals für die umliegende Bevölkerung erhöht. Als Pilotprojekt diente die Begrünung der Gebäudefassade in erster Linie dazu, den Wissensstand über die möglichen Auswirkungen einer solchen EbA-Maßnahme zu erweitern. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts (2016, TU Wien, Korjenic im Auftrag der MA 22) dienen die begrünte Fassade und ihr Monitoring als erster Schritt zu klaren Definitionen der Auswirkungen der Fassadenbegrünung auf den Wärmebedarf. Der begrünte Teil der Wand hat auch die Wärmedämmung um 21% verbessert (siehe Abbildung 2) und zu einer Veränderung der jährlichen Transmissionsverluste von 54,7 kWh auf 45,1 kWh pro Quadratmeter begrünter Außenwand geführt. Die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Funktion von Lebensräumen müssen zwar noch weiter untersucht werden, werden aber als positiv eingeschätzt. Auch das Bewusstsein für dieses Thema ist bei Planern, Anwohnern und Bauherren stark gestiegen.

Begünstigte

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte