Mise en place de partenariats intersectoriels

Hack The Planet reconnaît que nos partenariats nous permettent de combiner nos forces, nos ressources et notre expertise, ce qui amplifie l'impact et favorise les solutions innovantes. La collaboration crée une valeur partagée et construit des réseaux, permettant une croissance mutuelle et une durabilité.

Implication locale :

Les scanners envoient des alertes en temps réel à la salle de contrôle anti-braconnage. Ces alertes peuvent également être partagées avec les communautés locales ou les exploitations agricoles voisines, ce qui leur permet d'agir en tant que partenaires tiers dans les efforts de lutte contre le braconnage. En impliquant directement les habitants dans le processus d'intervention, le système favorise la collaboration, améliore la connaissance de la situation et permet aux communautés de jouer un rôle actif dans la protection de la faune et de la flore.

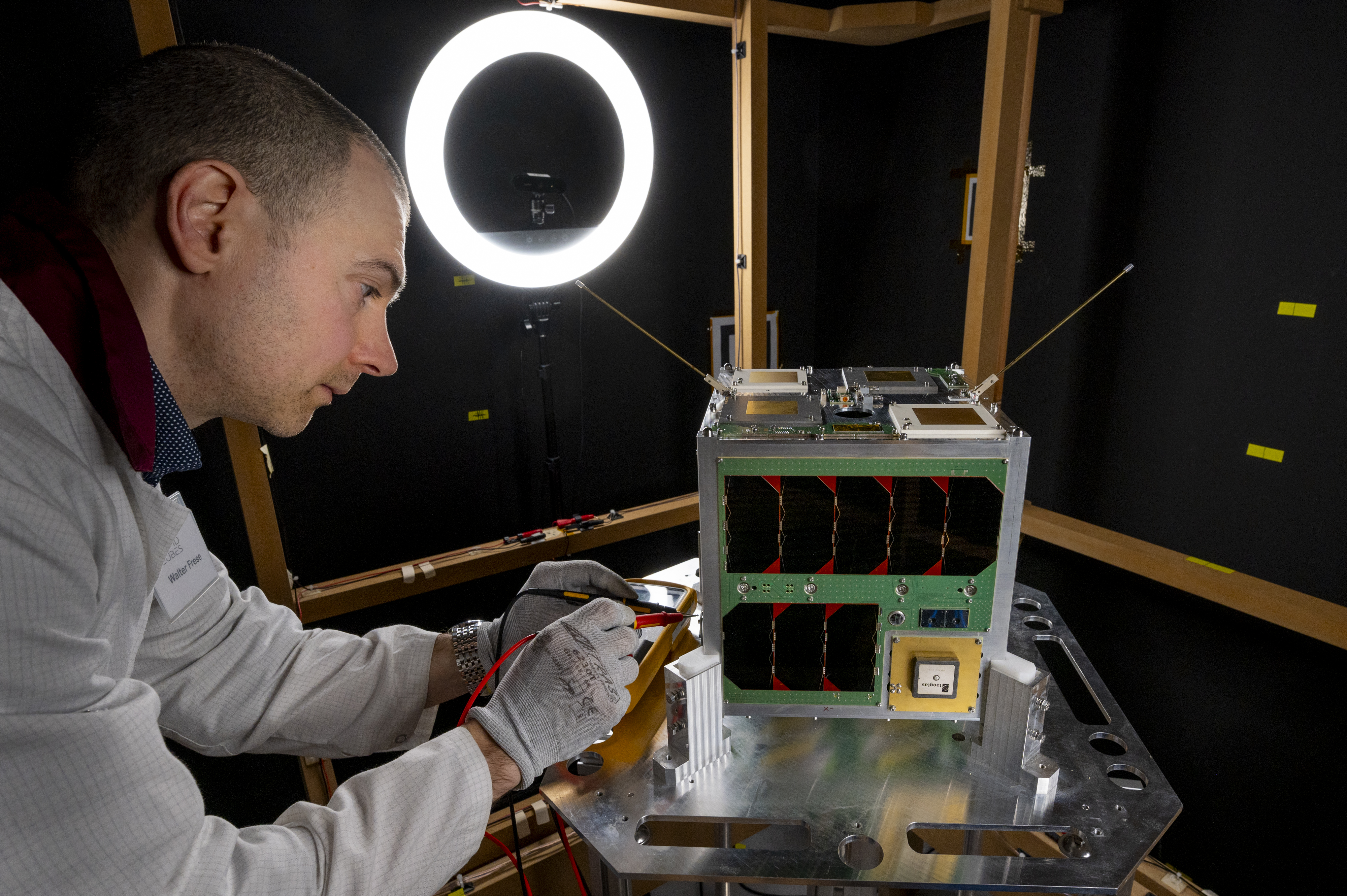

Scanneredge est le fruit d'une collaboration avec l'organisation Tech for Conservation, Smartparks, la direction de parcs nationaux tels que Gonarezhou (Zimbabwe), les techniciens des parcs, les gardes forestiers (QRU) et la communauté locale. Grâce à ce partenariat intersectoriel, nous avons démontré que ScannerEdge est prêt à être déployé à plus grande échelle, augmentant ainsi le nombre de parcs nationaux actifs et le nombre total de scanners utilisés.

Pour établir un partenariat intersectoriel fructueux, il est essentiel de définir clairement le rôle et le niveau d'implication de chaque partenaire dès le départ. L'appropriation locale de la solution est cruciale pour assurer la durabilité et l'impact à long terme.

Objectif : aligner les ressources, l'expertise et les objectifs stratégiques des différents secteurs pour une mise en œuvre efficace et un succès opérationnel.

Comment cela fonctionne-t-il ? Les partenariats sont établis par le biais d'ateliers, de missions partagées et d'accords transparents définissant les rôles et les responsabilités. Des évaluations régulières permettent de s'assurer que les partenariats restent productifs.

Scanneredge offre une innovation "plug&play" qui permet une installation rapide et une surveillance de la zone pour détecter les signes de braconniers potentiels immédiatement après l'installation.

Le véritable succès dépend de la capacité de l'unité d'intervention rapide des Rangers à agir rapidement et efficacement sur la base des données fournies en temps réel. L'unité doit rester constamment en alerte, disposer de moyens de transport fiables et être prête à intervenir en cas d'activité de braconnage.

L'instauration d'un climat de confiance entre les parties prenantes prend du temps, mais elle est essentielle pour une collaboration à long terme.

Les partenariats intersectoriels augmentent les possibilités de financement et le partage des connaissances, ce qui renforce l'impact global.