Aufbau sektorübergreifender Partnerschaften

Hack The Planet erkennt an, dass unsere Partnerschaften es uns ermöglichen, Stärken, Ressourcen und Fachwissen zu bündeln, um die Wirkung zu verstärken und innovative Lösungen zu fördern. Die Zusammenarbeit schafft gemeinsame Werte und baut Netzwerke auf, die gegenseitiges Wachstum und Nachhaltigkeit ermöglichen.

Lokale Einbindung:

Die Scanner senden Echtzeitwarnungen an die Anti-Wilderei-Leitstelle. Diese Warnungen können auch an lokale Gemeinden oder benachbarte Farmen weitergeleitet werden, so dass diese als dritte Partner bei der Bekämpfung der Wilderei fungieren können. Durch die direkte Einbindung der lokalen Bevölkerung in den Reaktionsprozess fördert das System die Zusammenarbeit, erhöht das Situationsbewusstsein und befähigt die Gemeinden, eine aktive Rolle beim Schutz der Wildtiere zu übernehmen.

Scanneredge ist eine Zusammenarbeit mit der Tech for Conservation-Organisation Smartparks, dem Management von Nationalparks wie Gonarezhou - Simbabwe, Parktechnikern, Rangern (QRU) und der lokalen Bevölkerung. Durch diese sektorübergreifende Partnerschaft haben wir gezeigt, dass ScannerEdge für einen breiteren Einsatz bereit ist und die Zahl der aktiven Nationalparks und der insgesamt eingesetzten Scanner erhöht.

Um eine erfolgreiche sektorübergreifende Partnerschaft aufzubauen, ist es wichtig, die Rolle und den Grad der Beteiligung jedes Partners von Anfang an klar zu definieren. Die Gewährleistung lokaler Eigenverantwortung für die Lösung ist entscheidend für langfristige Nachhaltigkeit und Wirkung.

Zweck: Abstimmung von Ressourcen, Fachwissen und strategischen Zielen über verschiedene Sektoren hinweg, um eine effektive Umsetzung und operativen Erfolg zu gewährleisten.

Wie es funktioniert: Partnerschaften entstehen durch Workshops, gemeinsame Aufgaben und transparente Vereinbarungen, in denen die Rollen und Zuständigkeiten festgelegt sind. Regelmäßige Evaluierungen stellen sicher, dass die Partnerschaften produktiv bleiben.

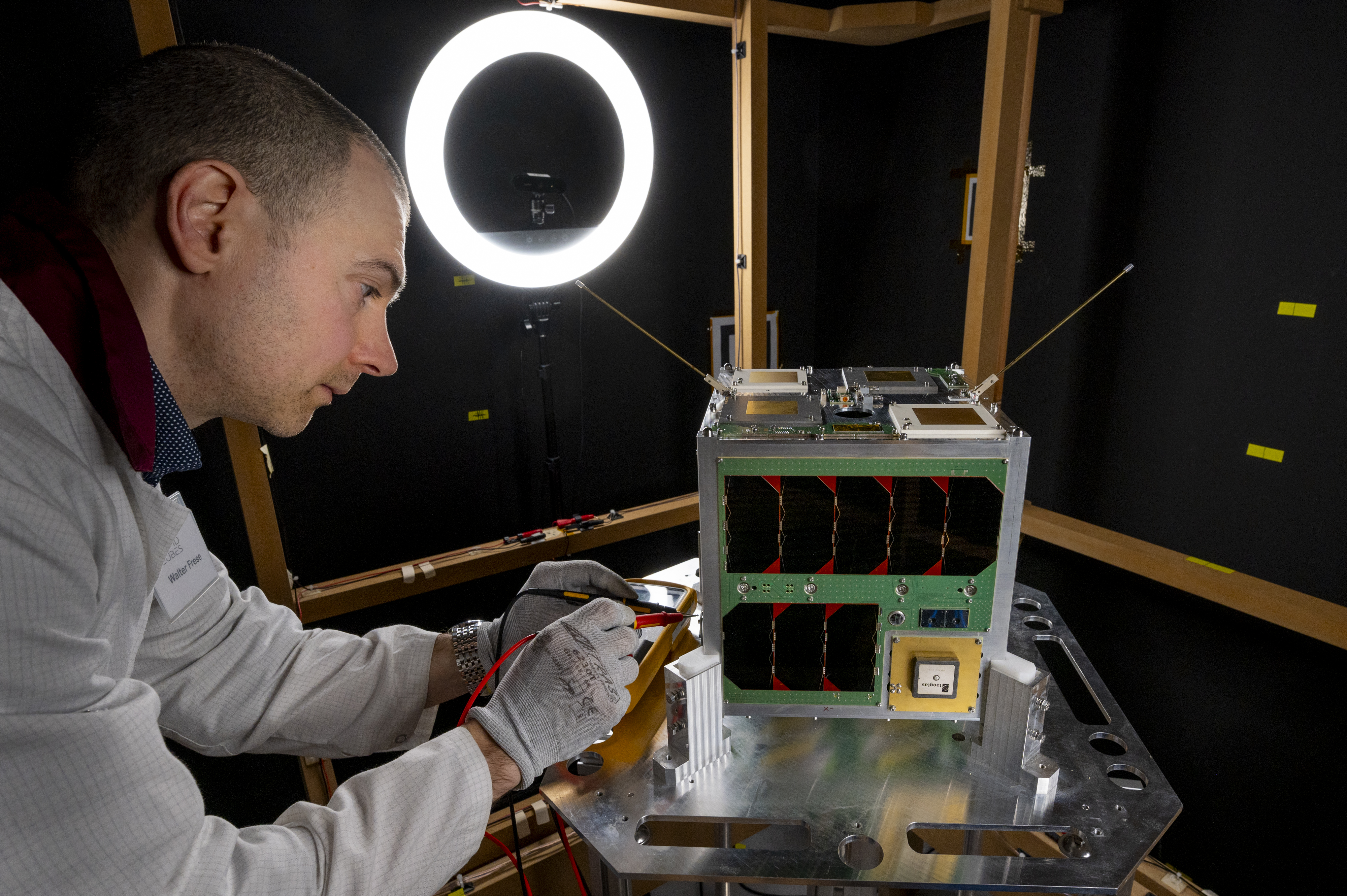

Scanneredge bietet eine Plug&Play-Innovation, die eine schnelle Installation ermöglicht und das Gebiet sofort nach der Installation auf Anzeichen von potenziellen Wilderern überwachen kann.

Der tatsächliche Erfolg hängt von der Fähigkeit der internen Schnellreaktionseinheit der Ranger ab, schnell und effektiv auf die bereitgestellten Echtzeitdaten zu reagieren. Die Einheit muss in ständiger Bereitschaft bleiben, mit zuverlässigen Transportmitteln ausgestattet und darauf vorbereitet sein, auf Wildereiaktivitäten zu reagieren.

Der Aufbau von Vertrauen zwischen den Beteiligten braucht Zeit, ist aber für eine langfristige Zusammenarbeit unerlässlich.

Sektorübergreifende Partnerschaften erhöhen die Finanzierungsmöglichkeiten und den Wissensaustausch und steigern so die Gesamtwirkung.