Gouvernance durable des ressources et territoires marins et côtiers

Peu après la découverte du premier gisement de pétrole offshore, un débat public intense s'est engagé en Mauritanie sur les risques environnementaux et sociaux de ce secteur. Cela a conduit au développement du Programme Biodiversité Pétrole et Gaz, qui vise, à travers une approche collaborative et intégrée, à rassembler des données dans l'environnement marin, à comprendre les conséquences écologiques des utilisations humaines, à concevoir et développer des outils techniques pour surveiller les activités, et à mettre en œuvre des politiques correspondantes. Ces activités sont actuellement poursuivies et consolidées avec le programme de la GIZ "Co-gestion des ressources marines, côtières et terrestres" (CorMCT).

Contexte

Défis à relever

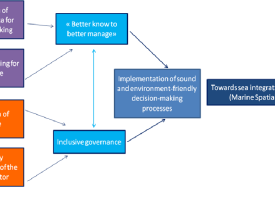

L'EZZ de Mauritanie n'est plus le terrain de jeu exclusif des pêcheurs. Le secteur du pétrole et du gaz a commencé à l'exploiter au début des années 2000. Les effets cumulés des usagers de la mer conduisent la Mauritanie à une nécessaire planification de l'espace marin. Tous ces secteurs ont une grande valeur pour l'économie nationale. Toutes les parties prenantes doivent faire partie d'une solution globale qui préserve l'environnement marin et son potentiel économique.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

à confirmer

Blocs de construction

Dialogue entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile

Les zones marines et côtières ne sont plus le terrain de jeu exclusif de la pêche. Depuis plus de 15 ans, le secteur pétrolier et gazier est un acteur majeur, le transport maritime local et international augmente et le développement urbain et industriel menace les écosystèmes. Cette évolution n'a pas été entièrement anticipée par le gouvernement. De nombreux départements ont des prérogatives mais aucun n'est en charge de la coordination globale. Il y a donc un vide juridique en matière d'aménagement de l'espace marin. Il est communément admis que la société civile doit jouer un rôle majeur dans les négociations relatives aux politiques correspondantes, ce qui implique un renforcement des capacités de ces acteurs. Le programme joue un rôle de facilitateur en créant des chevauchements et des activités conjointes entre les parties prenantes. À cet égard, une étude sur les oiseaux et les mammifères marins est cofinancée par le secteur privé et rassemble des scientifiques de l'Institut mauritanien d'océanographie et de pêche, des fonctionnaires du ministère de l'environnement, des membres de la société civile et des étudiants, ainsi que des experts internationaux. Ces activités conjointes prendront la forme d'une plateforme multipartenaires permettant une compréhension mutuelle, créant la confiance et constituant une entité opérationnelle pour une gouvernance durable de la mer et de ses ressources.

Facteurs favorables

- Communication sur les rôles et les intérêts de chaque acteur

- Renforcer le pouvoir de la société civile

- Approfondir le rôle multidisciplinaire du ministère de l'environnement

Leçon apprise

- La tendance naturelle de l'administration à travailler seule, sans interaction avec les autres départements, est une contrainte plus forte que prévu

- Une autre faiblesse réside dans la possibilité pour une partie prenante (principalement dans l'administration) de bloquer l'ensemble du processus de dialogue. Des solutions alternatives doivent être conçues et, le cas échéant, développées, afin de donner une seconde chance au système. Pour être honnête, nous n'avons pas pu faire de miracle sur ces questions. Et, malheureusement, nous devons mettre le puzzle en place en travaillant avec chaque groupe de parties prenantes pour leur faire prendre conscience de leur rôle et du bénéfice qu'ils peuvent tirer de l'interaction avec les autres.

- Tout ce processus s'est avéré beaucoup plus long que prévu...

Participation volontaire du secteur privé

En Mauritanie, la protection de la biodiversité et la recherche scientifique ne peuvent pas être entièrement soutenues par des fonds publics. C'est pourquoi le programme s'est concentré sur l'identification de nouvelles sources de financement. Nous avons développé un partenariat avec l'industrie pétrolière et gazière, ce qui a permis une communication plus transparente et plus confiante, le partage de données non commerciales et le financement d'activités du programme "Biodiversité, pétrole et gaz" sur une base volontaire. Il s'agit notamment d'un soutien à des enquêtes par bateau cofinancées par Kosmos Energy et d'un cours de maîtrise soutenu par Kosmos et Total. En outre, le programme collabore désormais avec BP.

Facteurs favorables

- Toutes les parties prenantes doivent comprendre que la contribution volontaire du secteur privé s'ajoute aux obligations contractuelles.

- Seules des compagnies pétrolières et gazières sérieuses et renommées ont obtenu des contrats pour des opérations en mer. La plupart d'entre elles disposent de normes et de politiques sociales et de santé, de sécurité et d'environnement (HSE).

- La Mauritanie s'est conformée aux exigences de l'IETI.

- Bonnes relations avec le personnel local et le personnel du siège.

Leçon apprise

- Nous ne pouvons pas compter sur le financement public, même si les investissements dans la conservation de la biodiversité marine leur rapporteraient beaucoup. Les gouvernements ont des difficultés à investir dans la protection de l'environnement. La conservation de la biodiversité marine, bien qu'elle soit un facteur clé du développement socio-économique mauritanien, n'est malheureusement pas une priorité. Par conséquent, les efforts devraient porter sur le renforcement des capacités et la sensibilisation.

- Par rapport aux véritables sources de financement durable, le financement du secteur privé dépend du contexte économique. Cependant, ce partenariat est également gratifiant, et pas seulement d'un point de vue financier.

- De manière inattendue, il a été facile d'obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes et de soutenir l'idée d'un plan d'engagement volontaire. Cependant, la transformation de ce plan en un document officiel prend du temps et de l'énergie. Et en fin de compte, ce n'est pas nécessaire pour déclencher des changements cohérents dans les politiques de gestion de l'utilisation de la mer.

Renforcement des capacités pour l'avenir

Notre projet traite de la gouvernance environnementale à l'horizon de 20 ou 30 ans. Les questions relatives à l'aménagement de l'espace marin risquent fort de devenir de plus en plus complexes et les responsables dans 20 ans ne seront évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu et développé un programme complet de renforcement des capacités comprenant la création d'un Master sur la gestion environnementale des industries extractives (Master GAED), un centre de documentation académique, des sessions de formation et des stages. En outre, et en attendant que la future génération soit prête, nous devons faire en sorte que les institutions (et pas seulement les personnes) soient prêtes à maintenir et à utiliser les outils techniques que nous avons contribué à mettre en place (par exemple, la mise en œuvre d'un système de surveillance et d'alerte précoce pour la micro-contamination). C'est pourquoi notre projet fournit à l'administration et aux représentants de la société civile du matériel et des sessions de formation.

Facteurs favorables

- Des institutions fortement engagées (en particulier les instituts scientifiques)

- Travail préparatoire important : identification exhaustive des besoins des parties prenantes

- Transparence dans la sélection des étudiants (Master)

- Toutes les parties prenantes ont appelé à la création d'un tel programme académique (Master)

Leçon apprise

- L'apprentissage par la pratique est plus efficace que les ateliers...

- Les résultats de notre programme de renforcement des capacités vont au-delà des effets escomptés des sessions de formation (réseaux internationaux, publications scientifiques, élimination des barrières interinstitutionnelles...).

Données scientifiques pour la prise de décision

La mise en œuvre d'une planification de l'espace marin sans connaissance des territoires et des ressources n'a pas de sens. Des avancées majeures dans la connaissance du milieu marin mauritanien ont été réalisées récemment et confirment que la recherche scientifique est hautement nécessaire pour mettre le cap sur des mers propres et riches. Plusieurs outils sont donc nécessaires pour ajuster les politiques au contexte local (réglementation des usages de la mer, normes et standards...). C'est la raison pour laquelle le programme BOG a aidé les acteurs nationaux à consolider les connaissances existantes et à concevoir des programmes de recherche pour cartographier les zones vulnérables. Un atlas maritime des zones vulnérables en Mauritanie a ainsi été publié en français, en arabe et en anglais. Le programme a également lancé une série d'enquêtes par bateau pour évaluer les oiseaux de mer et les mammifères marins au large des côtes mauritaniennes : un facteur clé pour comprendre et, par conséquent, protéger la biodiversité marine. En outre, un système de surveillance et d'alerte précoce pour les micro-contaminants a été conçu et est maintenant opérationnel sous la supervision d'une coordination de 6 institutions nationales. Les sédiments, les poissons, les bivalves, les crabes et l'eau sont échantillonnés et des analyses chimiques, des essais biologiques et des biomarqueurs ont été effectués afin d'établir des niveaux de référence pour les microcontaminants.

Facteurs favorables

- Les capacités existantes au sein des institutions scientifiques locales constituent un véritable atout.

- La création de réseaux internationaux avec des instituts scientifiques (augmentation de la capacité de publication, valorisation de la recherche locale...).

- Les objectifs du ministère de l'environnement visant à établir des normes et des standards nationaux ont également facilité le processus.

Leçon apprise

- L'anglais en tant que langue scientifique internationale est un véritable défi dans ce pays

- Les institutions techniques ne prendront pas naturellement la tête du système de surveillance et d'alerte précoce. Le projet doit réfléchir à une organisation plus viable.

- La nouvelle mission et le nouveau mandat ne sont pas considérés comme tels dès que les partenaires financiers sont identifiés...

- En conséquence, la principale leçon apprise est que l'appropriation dépend malheureusement fortement de l'argent.

Sensibilisation des parties prenantes concernées

Le défi de la gouvernance durable des ressources et territoires marins et côtiers a récemment émergé en Mauritanie. Il y a encore un manque de compréhension des enjeux (environnementaux, sociaux et économiques). C'est pourquoi notre programme investit dans la sensibilisation des acteurs concernés tels que les fonctionnaires, les pêcheurs, les communautés côtières, les ONG locales... à travers : (i) la production et le maintien d'outils de communication (flyers, films, posters, sites web, réseaux sociaux, newsletter), (ii) des formations, des conférences...

Facteurs favorables

- La communication représente une tâche importante qui doit être prise en compte en ce qui concerne les ressources financières et humaines du programme.

Leçon apprise

- La page Facebook est un véritable succès

- Les images ont plus d'impact que les grands rapports !

- Il est parfois difficile de trouver des professionnels de la communication compétents dans le pays.

Impacts

- Sensibilisation: les campagnes de communication menées aux niveaux national et régional ont contribué à mettre en évidence l'importance des grands fonds marins. De plus en plus de personnes comprennent la valeur des écosystèmes marins sains et pourquoi il est important de protéger les ressources marines, pour leur valeur intrinsèque mais aussi pour leur valeur économique.

- Un programme de renforcement des capacités a permis aux acteurs nationaux (administration et société civile) de disposer d'équipements, de formations et de réseaux leur permettant de jouer un rôle important dans le suivi environnemental des activités industrielles. Le ministère de l'environnement et un institut de recherche marine collaborent activement avec un réseau international d'instituts scientifiques spécialisés dans l'environnement des eaux peu profondes et des grands fonds.

- Un système de surveillance et d'alerte précoce a été développé, le premier de ce type sur le continent. Cet outil vise à renforcer le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé en identifiant les sources de pollution et en mettant en œuvre un contrôle environnemental solide et une politique d'atténuation efficace.

- Participation volontaire du secteur privé: parce que l'élaboration de politiques de conservation en Mauritanie ne peut pas être entièrement soutenue par le secteur public. Une communication plus transparente et plus confiante avec le secteur privé a permis d'obtenir des financements et d'améliorer le partage des données non commerciales pour la planification et l'action en matière de conservation au sein du ProGRN.

Bénéficiaires

- Communautés locales

- Etat mauritanien (gouvernement, instituts nationaux, parcs nationaux)

- Société civile (ONG environnementales, organisations professionnelles)

- le secteur privé

- Universités et instituts de recherche

Histoire

Moulaye Wagne, chercheur au Laboratoire d'études de l'environnement marin et côtier (LEMMC) de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et halieutique (IMROP) :

"Depuis 2012, l'IMROP, avec d'autres partenaires tels que l'Institut National d'Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONISPA), la Direction du Contrôle Environnemental, l'université et les parcs nationaux, met en place un système d'alerte précoce concernant la micropollution sur le fonctionnement de l'écosystème marin. La phase en cours, qui devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2015, vise à établir des niveaux de référence pour les micro-contaminants. Dans une seconde phase, à partir de 2016, notre outil servira de système d'alerte précoce. Jusqu'à présent, nous avons prélevé des sédiments, des poissons, des bivalves, des crabes et de l'eau quatre fois par an et effectué des analyses chimiques, des essais biologiques et des biomarqueurs. Nous profitons de notre présence sur le terrain et le long du littoral pour observer et enregistrer les échouages de cétacés et de tortues, et compter les populations d'oiseaux de mer. Ces moments sont aussi l'occasion de former les étudiants et les fonctionnaires des parcs nationaux. Premier du genre en Afrique, ce système d'alerte précoce permettra au pays de surveiller indirectement les activités industrielles sur le littoral et en mer et de s'assurer que des mesures appropriées seront prises avant toute pollution ou dommage important à l'environnement marin".