Gouvernance pour l'adaptation dans le bassin commun de la rivière Sixaola.

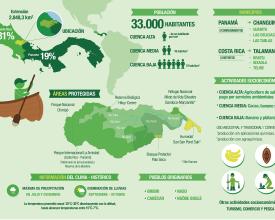

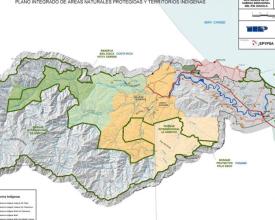

Le bassin fluvial binational de Sixaola, partagé par le Costa Rica et le Panama, se jette dans la mer des Caraïbes. La région présente une grande biodiversité et une grande richesse culturelle, avec une population mixte afro-descendante et indigène.

Les communautés sont socialement vulnérables et manquent de capacités d'adaptation. La zone est menacée par une fragmentation croissante de l'habitat, des changements dans le régime des précipitations et une augmentation de l'incidence des phénomènes météorologiques extrêmes, en particulier des inondations, qui affectent les moyens de subsistance locaux.

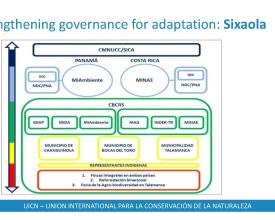

La solution vise à renforcer la gouvernance transfrontalière et à améliorer les capacités d'adaptation institutionnelles. En travaillant avec la Commission binationale du bassin de la rivière Sixaola (CBCRS), la participation du public a été encouragée, tout en renforçant la coopération binationale et en transposant les solutions à l'échelle du bassin.

Un modèle de gouvernance multidimensionnel, participatif, flexible et écosystémique a été utilisé afin de favoriser les actions d'adaptation qui améliorent les moyens de subsistance locaux et les écosystèmes sains.

Contexte

Défis à relever

- En raison des impacts liés au changement climatique, on s'attend à des changements dans les régimes de précipitations et les saisons, ce qui affecterait la floraison des cultures et conduirait à une augmentation des pertes de récoltes, à l'apparition de ravageurs et de maladies, et à des risques d'inondations.

- Le bassin de la rivière Sixaola souffre de problèmes socio-environnementaux liés à des pratiques agricoles non durables, à la dégradation des écosystèmes riverains et aux niveaux élevés de marginalisation et de pauvreté de sa population.

- Manque de connaissances des acteurs locaux sur les avantages de l'EbA

- Bien qu'il existe une Commission binationale pour le bassin de la rivière Sixaola (CBCRS), réunissant des acteurs des gouvernements nationaux et municipaux et divers secteurs des deux pays, sa gestion a été affaiblie par l'absence d'un outil de planification territoriale binationale. Cet outil permettrait d'articuler les efforts de part et d'autre de la frontière. Son principal défi en matière de gouvernance était d'améliorer la coordination multi-niveaux et multi-sectorielle, afin de travailler avec une approche territoriale à l'échelle du bassin et des priorités claires.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

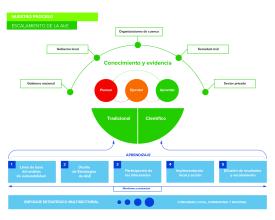

Au niveau local, un plan d'EbA est élaboré. Cette solution promeut un modèle de gouvernance pour l'adaptation qui utilise une approche écosystémique (BB1), est multidimensionnelle (BB2) et participative (BB3).

- BB1 : Mettre en œuvre des mesures d'EbA avec les agriculteurs pour diversifier la production agricole en utilisant l'agrobiodiversité et les actions de restauration des bassins versants.

- BB2 La coopération binationale a été renforcée par la mise en œuvre d'activités binationales de gouvernance partagée des ressources en eau et de mesures d'AEB. La coopération binationale a facilité la mise en œuvre d'actions et d'apprentissages communs, tels que les journées binationales de reboisement, les efforts binationaux de promotion de l'agrobiodiversité et de la gestion des risques, etc.

- BB3. La participation des parties prenantes a été motivée à différents niveaux (communautaire, municipal et national), y compris pour les groupes traditionnellement marginalisés par rapport à la gestion du bassin versant. Les municipalités ont été impliquées dans les actions d'EbA en recherchant la durabilité et l'appropriation.

Blocs de construction

L'approche écosystémique en pratique

Dans le cadre d'une approche écosystémique, les efforts visent à améliorer les moyens de subsistance et la résilience des écosystèmes afin de réduire la vulnérabilité des communautés locales face aux pluies irrégulières, aux changements de saisons, aux tempêtes et aux pertes de récoltes qui en résultent. Les mesures d'EbA promues sont les suivantes

- La restauration des forêts riveraines pour prévenir l'érosion des berges lors des tempêtes extrêmes et des crues soudaines. Cette action est encouragée par des journées binationales annuelles de reboisement et guidée par une étude sur les possibilités de restauration des berges des rivières.

- L'agrodiversification a été entreprise avec les agriculteurs locaux afin d'augmenter le nombre et les variétés d'espèces cultivées, d'arbres fruitiers et d'arbres à bois dans leurs parcelles, tout en associant les animaux. L'objectif est d'améliorer la résilience du système face aux précipitations irrégulières et aux changements saisonniers. Le modèle est appelé localement "fermes intégrales".

- Apprentissage et échange par le biais d'un réseau d'agriculteurs résilients ayant des connaissances sur l'EbA.

- Organisation de foires de l'agrobiodiversité pour la promotion et le sauvetage des semences endémiques.

Le modèle utilise une approche d'"apprentissage par la pratique" et l'adoption de décisions itératives qui identifient les stratégies à court terme à la lumière des incertitudes à long terme. L'apprentissage et l'évaluation permettent de prendre en compte de nouvelles informations et d'éclairer les politiques à différents niveaux.

Facteurs favorables

- Le changement climatique et, en particulier, les modifications des régimes pluviométriques, sont des facteurs qui préoccupent de nombreux acteurs du bassin, ce qui accroît leur volonté de donner la priorité aux actions qui favorisent la sécurité de l'eau et de l'alimentation. En conséquence, de nombreux agriculteurs ont accepté d'incorporer des pratiques agricoles durables dans leurs exploitations, en se les appropriant pleinement.

- Le modèle des fermes intégrales facilite la compréhension de la valeur des services écosystémiques et aide à justifier la gouvernance par une approche écosystémique.

Leçon apprise

- Lors de la promotion des dialogues sur l'EbA, les connaissances et expériences traditionnelles et indigènes concernant la variabilité du climat et les ressources naturelles doivent être prises en compte. Cela favorise non seulement la cohérence dans la sélection des mesures d'EbA, mais permet également de recueillir des éléments susceptibles d'éclairer les actions des agences de vulgarisation agricole dans le bassin et d'enrichir les politiques nationales et régionales.

- Les connaissances indigènes sont fondamentales lorsqu'il s'agit de savoir quelles semences et variétés de cultures sont les mieux adaptées au contexte socio-écologique. L'organisation de foires de l'agrobiodiversité pour l'échange et la préservation des semences d'espèces endémiques vise à favoriser la plantation d'espèces indigènes. Certaines sont plus résistantes aux facteurs de stress liés au climat ; la diversité des exploitations agricoles et des agro-écosystèmes permet de protéger les communautés contre les effets négatifs du changement climatique et d'assurer la sécurité alimentaire.

- Les événements de reboisement se sont révélés être des activités très utiles. Ce type d'action laisse une marque indélébile sur les enfants et les jeunes et les motive à reproduire l'activité à l'avenir.

Une gouvernance multidimensionnelle pour l'adaptation

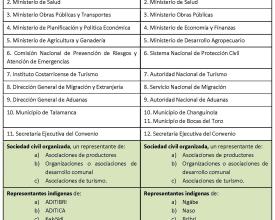

La Commission binationale du bassin de la rivière Sixaola (CBCRS) a fonctionné comme une plateforme de gouvernance multidimensionnelle (multisectorielle et multiniveaux) pour le bassin. La CBCRS rassemble des représentants de différents niveaux de gouvernement et de différents secteurs (y compris les peuples indigènes et le secteur privé local des deux pays), mais elle doit parvenir à une intégration verticale et horizontale plus efficace. La préparation du plan stratégique pour le développement territorial transfrontalier (2017-2021) a eu pour effet de favoriser la coordination et la coopération interinstitutionnelles et intersectorielles, de forger des dialogues sur les cadres nationaux et les besoins locaux, et de promouvoir l'EbA.

Au niveau local, des mesures d'Eba telles que la diversification agricole avec des fermes intégrales et des actions de reforestation ont été mises en œuvre. L'objectif était, au-delà des impacts individuels, de transposer les leçons à l'échelle du bassin, comme par exemple

- le portefeuille de projets du CBCRS

- la coordination d'activités binationales, telles que les foires de l'agrobiodiversité.

- l'association des producteurs du corridor biologique, qui a facilité l'échange d'expériences et les contacts entre pairs (producteurs, municipalités).

Facteurs favorables

- L'existence préalable du CBCRS (depuis 2009), couvert par l'accord de coopération pour le développement des frontières entre le Costa Rica et le Panama, a été un facteur clé, puisque l'objectif de cette structure binationale (parvenir à une plus grande coordination transfrontalière et à un leadership pour la bonne gouvernance et le développement intégral du bassin) était parfaitement cohérent avec l'objectif d'amélioration des capacités d'adaptation aux impacts du changement climatique dans le bassin.

Leçon apprise

- La gouvernance multidimensionnelle est un élément central de la capacité d'adaptation. Elle repose sur l'intégration verticale des différentes parties prenantes (locales, infranationales, nationales, régionales), par la création et/ou le renforcement d'institutions auxquelles participent des entités de niveaux multiples. Elle est combinée à l'intégration horizontale des autorités sectorielles (publiques, privées, société civile) afin de réduire les approches isolées dans la gestion et la prise de décision, et de permettre l'identification des avantages mutuels et des synergies entre les secteurs et leurs besoins d'adaptation.

- En matière d'adaptation, l'inclusion des municipalités est essentielle, car elles ont un mandat de gestion territoriale, mais aussi des responsabilités dans la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d'adaptation (par exemple, les CDN, les PAN).

- Les échanges entre pairs (tels que les réunions entre gouvernements locaux) sont un moyen efficace d'éveiller l'intérêt pour les "solutions naturelles" offertes par les écosystèmes.

- L'articulation des efforts des projets sur un territoire est fondamentale (par exemple entre AVE et BRIDGE à Sixaola) afin d'obtenir un plus grand impact grâce à un programme de travail coordonné.

Ressources

Une gouvernance participative pour l'adaptation

La Commission binationale du bassin de la rivière Sixaola (CBCRS) avait besoin de diversifier la participation à la gouvernance du bassin. Bien qu'elle réunisse des acteurs de différents secteurs et niveaux de gouvernement (national et municipal), certains acteurs manquaient encore à l'appel (comme la municipalité de Bocas del Toro, au Panama, qui l'a rejointe en 2016). La gestion du CBCRS n'était pas encore consolidée, en raison de sa composition complexe et du fait qu'il ne disposait ni d'un outil de planification territoriale binationale permettant d'articuler les efforts de part et d'autre de la frontière, ni d'un budget propre. Grâce à un vaste processus participatif, le CBCRS a élaboré un plan stratégique pour le développement territorial transfrontalier (2017-2021) et a élargi son portefeuille de projets. En encourageant la participation à ce processus et aux activités binationales, il a créé les conditions permettant à la société civile et aux municipalités de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre du plan et des mesures d'adaptation. En offrant un espace particulièrement aux femmes, aux jeunes et aux populations indigènes, habituellement marginalisés dans la prise de décision. Le plan CBCRS a également encouragé une plus grande égalité dans l'accès et l'utilisation des ressources naturelles dont dépendent les communautés locales, favorisant ainsi les groupes les plus vulnérables au changement climatique et créant un sentiment d'appartenance.

Facteurs favorables

- Les communautés sont disposées à participer au dialogue, à l'apprentissage, à la recherche de solutions et à des actions communes. La plupart des acteurs du bassin sont concernés et affectés par le changement climatique, les précipitations excessives qui provoquent des inondations.

- Afin d'obtenir une large participation, le rôle d'intégration du CBCRS en tant que plateforme binationale de gouvernance et de dialogue, et de l'ACBTC (Talamanca-Caribe Biological Corridor Assotiation) en tant qu'association de développement local, s'est avéré indispensable.

Leçon apprise

- Dans la gouvernance pour l'adaptation, une participation efficace peut enrichir les processus de planification et de prise de décision, conduisant à des résultats acceptés par toutes les parties concernées

- La coordination entre les projets et les initiatives telles que la stratégie centraméricaine de développement territorial rural (ECADERT), qui a financé le premier projet attribué au CBCRS, contribuent à l'élargissement et à la durabilité des actions.

- La participation sociale et le renforcement des capacités organisationnelles, par l'identification de porte-parole et de leaders (parmi les jeunes, les femmes et les hommes) est un facteur important pour la consolidation de ces processus et, avec eux, des structures de gouvernance.

- Encourager la participation du public permet d'accroître le dialogue, l'évaluation et l'intégration des connaissances (techniques et traditionnelles), ainsi que l'intégration des enseignements tirés de chaque secteur.

- Les efforts futurs devraient porter sur la manière de renforcer l'intégration du secteur agro-industriel (par exemple, la banane ou le cacao) dans l'agenda de la gouvernance pour l'adaptation.

Impacts

Renforcement de la représentation du CBCRS par

- L'intégration et la sensibilisation des communautés, des agriculteurs, des institutions publiques et des organisations de la société civile concernés.

- Intégration de nouveaux acteurs (par exemple, la municipalité de Bocas del Toro, au Panama).

Amélioration des capacités de gestion, de plaidoyer et de coordination du CBCRS grâce à :

- L'adoption du plan stratégique pour le développement territorial transfrontalier (2017-2021), en tant que réalisation clé en matière de gouvernance multidimensionnelle.

- Le renforcement de l'apprentissage et de la coopération binationaux (par exemple, par l'organisation d'activités conjointes, telles que la foire de l'agrobiodiversité et les événements binationaux de reboisement).

- Synergies avec des projets et initiatives similaires : projet BRIDGE de l'UICN sur la gouvernance des ressources en eau transfrontalières ; stratégie de développement rural en Amérique centrale (ECADERT).

Augmentation de l'échelle et mobilisation de fonds pour l'EbA :

- Promotion des mesures d'EbA, telles que la diversification agricole par le biais d'un réseau d'agriculteurs résilients (> 40 exploitations).

- Coordination étroite avec les ministères de l'agriculture et les agences agricoles des deux pays, et dialogues alimentés par l'apprentissage de l'EbA en vue de son intégration dans les politiques publiques.

- Engagement des municipalités des deux pays et de la Bribri Indigenous Peoples Development Association en faveur de l'EbA et des "solutions fondées sur la nature", lors de la signature de la déclaration des gouvernements locaux sur le changement climatique.

Bénéficiaires

- Commission binationale du bassin de la rivière Sixaola (CBCRS)

- Communautés (~400 personnes) : agriculteurs, représentants indigènes (Bribri, Cabécar, Naso et Gnäbe), jeunes, femmes et éducateurs.

- Municipalités de Talamanca et Changuinola (~33 000 habitants)

Objectifs de développement durable

Histoire

M. Juan Carlos Barrantes, directeur de l'ACBTC :

L'une des contributions les plus importantes du projet AVE a été le renforcement des structures de gouvernance. La facilitation des assemblées du CBCRS a permis d'élaborer des instruments, tels que le règlement intérieur qui définit le travail du CBCRS dans le cadre d'une vision commune du développement durable.

En outre, il y a eu des processus de formation sur des sujets tels que les eaux partagées et le droit de l'environnement, en particulier le cours diplômant sur la gouvernance de l'eau et le changement climatique avec une approche par bassin, qui a été réalisé à l'aide d'une plate-forme virtuelle et dont ont profité plusieurs membres du CBCRS. Le fait d'être dans un processus d'apprentissage permanent a été bénéfique pour le CBCRS.

Cette constance a été importante dans le processus opérationnel qui a conduit à la conception du plan stratégique (2017-2021), tout comme le fait de combiner le soutien d'autres projets afin de produire un portefeuille de projets qui sous-tend le plan d'investissement territorial.

Au cours de cette période, les parties prenantes du CBCRS se sont davantage approprié l'espace décisionnel qu'offre cette plateforme et ses processus opérationnels. Cela renforce l'action binationale, qui est le résultat d'une plus grande coordination et collaboration entre les deux pays. Cela a également des effets positifs sur la gestion financière du CBCRS, puisque cela a facilité l'accès à de nouveaux financements, y compris sur des questions plus larges (par exemple, la santé publique) et pas seulement sur des questions environnementales.

D'autre part, des actions spécifiques ont été menées dans le domaine agricole, dans des fermes intégrales et par le biais de l'organisation de la foire de l'agrobiodiversité. Le fait de réunir des agriculteurs du bassin et des deux côtés de la frontière a permis une discussion unifiée sur les actions de développement durable et la recherche de mesures de production respectueuses de l'environnement. La commission qui organise la foire comprend également des institutions publiques des deux pays, de sorte que ces acteurs participent également à la discussion.

En 2016, la municipalité de Bocas del Toro (Panama) a rejoint le CBCRS, ce qui a marqué une étape importante. En 2018, le gouverneur a assisté à la foire et, avec les producteurs panaméens, s'est engagé à organiser une foire similaire au Panama. Avec tout le pouvoir de convocation du gouverneur, deux mois plus tard, la première foire de l'agrobiodiversité avait lieu à Bocas del Toro. Cela montre à quel point la collaboration entre le Costa Rica et le Panama peut aller loin, grâce au travail du CBCRS et à l'organisation d'activités locales.