La participation des communautés à la gestion des aires protégées est bénéfique pour le développement

Le Parc Marin Mohéli, aux Comores, a été créé en 2001 grâce à un processus négocié par les dix principaux centres villageois de la région. Cependant, en raison de l'instabilité politique, l'aide extérieure s'est tarie en 2005 et les pressions exercées sur les ressources de l'écosystème côtier, vitales pour l'économie locale, se sont accrues. La solution a consisté à relancer la dynamique villageoise autour de la protection du parc et, depuis 2014, à développer des activités génératrices de revenus à la fois pour les communautés locales et pour la gestion du parc.

Contexte

Défis à relever

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Blocs de construction

Revitaliser l'engagement des communautés dans la gestion des parcs

Facteurs favorables

Leçon apprise

Action communautaire pour une pêche artisanale durable

Facteurs favorables

Leçon apprise

Agriculture durable dans les bassins versants et les côtes vulnérables

Facteurs favorables

Leçon apprise

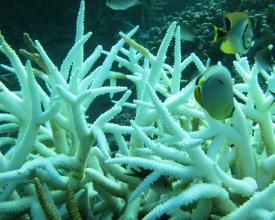

Impacts

- Le réexamen du cadre institutionnel et de gouvernance du parc marin de Mohéli a débouché sur un accord plus productif entre les villages locaux et les autorités chargées de la protection. Le dialogue concernant les impacts sur les ressources locales et les moyens de subsistance est passé d'un dialogue sur les coûts et les revendications à un dialogue sur les actions et les bénéfices. - Des compromis entre la protection et l'exploitation sont devenus possibles et ont permis de réduire l'impact sur les écosystèmes marins et côtiers. De nouvelles zones "interdites à la pêche" ont permis d'accroître les retombées et la reconstitution d'espèces commerciales essentielles (poulpes, holothuries) et de créer des refuges de biodiversité au sein de l'écosystème de l'île de Mohéli. - La participation active des villages à la réduction de l'érosion des bassins versants et des côtes est perçue comme bénéfique pour leur communauté, et pas seulement pour la zone protégée.