Naani Aruy: faenas comunales para conservar el Inka Naani en el valle de Tambillos, Ancash, Perú

El Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, es un camino vivo declarado Patrimonio Mundial en 2014, que mantiene su vínculo original con las comunidades andinas, vulnerables a fenómenos climáticos y geodinámicos. En el Valle de Tambillos, en Ancash, las comunidades quechuas preservan este legado mediante faenas comunales como el Naani Aruy, una celebración anual de limpieza y mantenimiento de los caminos incas. Estas labores ancestrales, transmitidas desde épocas precoloniales, fortalecen la resiliencia al cambio climático, combinando conocimientos heredados y científicos, y reflejan una cosmovisión que fomenta la reciprocidad y convivencia con el entorno. Esta práctica destaca cómo la conexión entre naturaleza y cultura responde a los desafíos ambientales actuales y cómo la gestión colaborativa puede descolonizar las categorías de patrimonio para abordar mejor el cambio climático.

Context

Challenges addressed

La actividad minera ha impactado a las organizaciones comunales y sus costumbres ancestrales, como el Naani Aruy. Con el aumento del presupuesto local por el canon minero, los gobiernos impulsaron proyectos de inversión pública que elevaron el costo de la mano de obra. La remuneración atractiva en el sector minero ha generado la idea de que todo trabajo debe ser pagado. Esto ha afectado actividades tradicionales de trabajo comunal, como el ayni, Cequia Aruy (limpieza de canales) y Naani Aruy (limpieza de caminos), donde cada comunero aporta voluntariamente. Ahora, muchos comuneros, sobre todo jóvenes, prefieren el trabajo remunerado y abandonan las labores agrícolas y comunales.

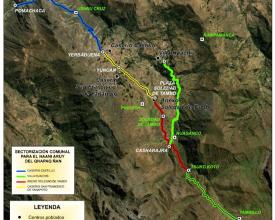

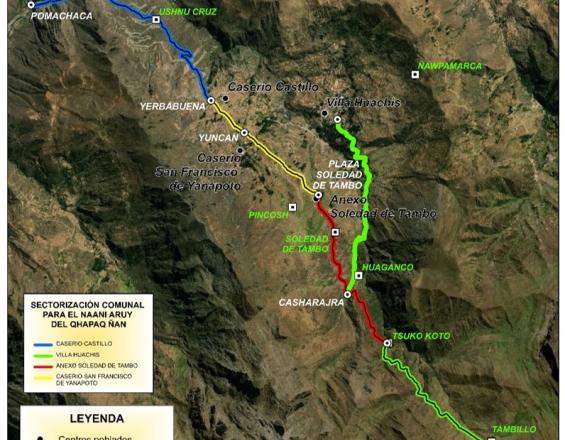

Location

Process

Summary of the process

Los componentes clave de la solución interactúan de manera complementaria para abordar los desafíos de conservación del Inka Naani. La labor comunal indígena es el elemento central. Las comunidades locales, incluyendo ancianos, mujeres y niños, coordinan el mantenimiento de los caminos incas, lo que asegura la preservación física de los senderos. Este proceso no solo fortalece el tejido social, sino que también permite la transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales, en el contexto ambiental – climático, constructivo de la red vial inca, y la gestión de recursos naturales.

Las ceremonias tradicionales, como las ofrendas a las hirkas antes de iniciar los trabajos, refuerzan la conexión espiritual y cultural con la naturaleza. Estos rituales aseguran que las labores de conservación se realicen en armonía con el entorno, promoviendo una solución holística que integra lo cultural, social, y ambiental.

Building Blocks

2. Ceremonias y rituales tradicionales

La participación en ceremonias como las ofrendas a las deidades de montaña (hirkas) antes de los trabajos de mantenimiento ayuda a mantener el equilibrio cultural y ecológico de la región.

Según los comuneros, algunos elementos naturales (piedras, agua, tierra, troncos) que son materia prima para la arquitectura tradicional, tienen comportamientos no convencionales ante ciertas condiciones temporales o estacionales. Por ejemplo, el uso del agua en la elaboración de estructuras se encontraría vinculada con las fases de la luna: se asegura una mayor resistencia y proceso de compactación en la elaboración de la tapia o tapial durante la fase de luna llena. En esta esfera de aprendizaje recíproco con el medio natural, se establece también una relación con entidades hieráticas o espirituales que son parte o habitan en estos medios, de allí la necesidad de desarrollar diversos rituales conmemorativos para mantener el orden y la armonía con la naturaleza, los cuales forman parte de un amplio repertorio simbólico.

3. Perspectiva indígena sobre la naturaleza

La visión indígena de la naturaleza como un legado prestado de las generaciones futuras fomenta la sostenibilidad y el respeto por los recursos naturales.

Impacts

La solución presentada en torno al Qhapaq Ñan ha demostrado impactos positivos en varios aspectos.

Ambientalmente, las comunidades locales, además, incorporan su visión indígena de la naturaleza como un legado que debe ser protegido para las generaciones futuras, promoviendo un uso sostenible de los recursos naturales.

Socialmente, la participación comunitaria en el mantenimiento de los caminos incaicos ha fortalecido la cohesión social, integrando a todos los miembros de la comunidad, incluyendo ancianos, mujeres y niños, en actividades tradicionales y ceremoniales. Este proceso asegura la transmisión intergeneracional de conocimientos sobre sistemas de drenaje y predicción del clima basados en signos ambientales.

Económicamente, mantener los caminos en uso contribuye al desarrollo local, facilitando la conectividad y el turismo, generando ingresos y oportunidades económicas para las comunidades indígenas.

Beneficiaries

- Comunidades indígenas (quechuas en el Valle de Tambillos y a lo largo del Qhapaq Ñan)

- Medio ambiente local

- Generaciones futuras

- Turistas y visitantes

Sustainable Development Goals

Story

La organización del Naani Aruy recae en las autoridades de la comunidad, donde se define la fecha, comisiones, duración de trabajo y dimensión de la intervención, así como las responsabilidades por grupos, género y roles de los participantes. Las mujeres por lo general se encargan de preparar la comida y la chicha, mientras los varones son los encargados de agenciarse herramientas como pico, lampa, hoz y pala. Cabe señalar que en la comunidad de Huachis (actual capital de distrito), aún se mantiene el rol del alcalde pedáneo. Esta autoridad remplaza actualmente a la figura de los antiguos varayocs, asumiendo el rol de la organización de los trabajos comunales.

El punto de concentración se realiza en la puerta de la casa comunal de Soledad de Tambo, donde se adorna el urpu (vasija de barro para chicha) con panes, flores, rocoto y hojas de maíz. Luego se transporta el urpu hasta el ushnu, acompañado de música (caja y pincullo). Al respecto, los comuneros señalan “La música es buena, el sonido de la caja y pincullo nos motiva, nos da fuerza para hacer bien el trabajo… así trabajaban nuestros abuelos también…”. Al llegar al ushnu de Soledad de Tambo, se desarrollan las últimas recomendaciones y se toma especial atención en garantizar la distribución de chicha para todos los participantes de la faena. Mientras tanto, las mujeres, una vez que terminan de preparar la comida, se reúnen en grupos y se concentran en la cima del ushnu, esperando que culmine la jornada para compartir los alimentos.

Antes de empezar a trabajar, el agente municipal de Soledad de Tambo agradece la asistencia de los comuneros y desarrolla una pequeña ceremonia. Se pide permiso a las hirkas, se bebe chicha, se chaqcha la coca y se realiza la shogapada. Posteriormente, se inicia la limpieza de camino desde la parte alta a las zonas bajas. Las actividades van acompañadas del consumo de chicha en los momentos de descanso. Es común que al culminar las laborea todos los participantes se concentren en la cima del ushnu, compartiendo los diversos potajes y bebiendo chicha. Para cerrar la jornada, bailan al ritmo de la caja y pincullo, agradeciendo a los concurrentes.