Plaider en faveur du poisson

Le poisson joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale, en particulier pour les ménages en situation d'insécurité alimentaire. Dans cette solution, le programme mondial de la GIZ pour une pêche et une aquaculture durables (GP Fish) souligne l'importance du poisson dans la lutte contre la malnutrition et la promotion d'une alimentation saine. En intégrant des recherches scientifiques, des données de terrain et des solutions pratiques, le programme offre une vue d'ensemble de la situation actuelle dans différents pays et propose des pistes pour l'avenir. Les aliments bleus, tels que les poissons issus de l'aquaculture, sont considérés comme une source prometteuse de protéines et de nutriments, en particulier dans les régions à faible revenu et à déficit alimentaire. La production de poisson par les petits exploitants présente des avantages nutritionnels, économiques et environnementaux, ce qui en fait un élément essentiel du régime alimentaire des communautés vulnérables. Les données disponibles soulignent la nécessité d'accroître l'offre de poisson sur les marchés locaux. Le poisson issu de l'aquaculture à petite échelle permet non seulement de lutter contre l'insécurité nutritionnelle et la pauvreté, mais aussi de soutenir la transformation durable des systèmes alimentaires.

Contexte

Défis à relever

La malnutrition, qui comprend la sous-nutrition, la surnutrition et les carences en micronutriments, est un aspect essentiel de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Un apport insuffisant en nutriments et vitamines essentiels entraîne des problèmes de santé importants. L'une des stratégies pour lutter contre ces carences est la diversification du régime alimentaire, en particulier en ce qui concerne les protéines animales dans les pays à faible revenu et à déficit alimentaire dont le régime est basé sur les hydrates de carbone. Les aliments bleus aquatiques hautement nutritifs, comme le poisson et les moules, constituent une solution à la malnutrition. Toutefois, la consommation mondiale de poisson varie d'une région à l'autre, la FAO prévoyant des déséquilibres croissants et un déclin en Afrique.

Les stocks sauvages surexploités et les écosystèmes océaniques dégradés nécessitent une aquaculture durable. Pourtant, les petits exploitants manquent souvent de connaissances techniques et de ressources financières pour une production intensive, et doivent faire face à des coûts élevés pour les aliments formulés, les produits vétérinaires et les machines. L'aquaculture intensive contribue également au réchauffement climatique, à la destruction des habitats et à l'introduction d'espèces exotiques, ce qui a un impact sur la biodiversité.

Emplacement

Traiter

Résumé du processus

Les aliments bleus peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones rurales. Toutefois, compte tenu des risques et des effets négatifs de la surpêche sur l'environnement, l'aquaculture doit être pratiquée de manière durable afin d'accroître la disponibilité du poisson sur les marchés locaux, en particulier pour les populations souffrant d'insécurité alimentaire.

La stratégie suivante permet de fournir du poisson à un prix abordable tout en garantissant aux producteurs un revenu décent. Cela est possible grâce à une aquaculture décentralisée à petite échelle, adaptée aux capacités financières et techniques limitées des petits exploitants. Elle a donc un effet significatif sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu. Contrairement aux fermes aquacoles verticalement intégrées qui stimulent la croissance économique, l'aquaculture à petite échelle augmente directement la consommation de poisson et les revenus, ce qui permet aux producteurs d'acheter d'autres aliments. GP Fish soutient l'élevage de poissons omnivores comme la carpe et le tilapia et vise à responsabiliser les producteurs par le biais de différentes formations et pratiques en optimisant la productivité des étangs et en intégrant la production piscicole à l'agriculture. L'aquaculture extensive et semi-intensive à petite échelle a moins d'impact sur l'environnement, car elle nécessite un minimum d'intrants externes et l'utilisation durable de l'environnement naturel dans le cadre de cette stratégie.

Blocs de construction

La valeur nutritionnelle du poisson

Dans la première étape de la solution, GP Fish cherche à fournir des preuves du rôle du poisson dans la lutte contre la malnutrition et le soutien à des régimes alimentaires sains, en particulier pour les ménages en situation d'insécurité alimentaire. Il s'adresse aux professionnels travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que du développement rural et répond à des questions telles que "Le poisson nourrit-il les pauvres ou est-il trop cher ?". En combinant des connaissances scientifiques avec des données pratiques issues d'années d'expérience sur le terrain, complétées par des exemples concrets, il vise à fournir une vue d'ensemble de la situation actuelle dans certains pays et à tracer la voie à suivre.

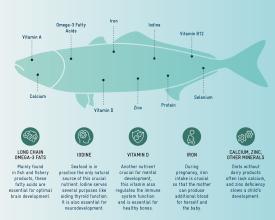

La malnutrition est l'aspect le plus important de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et se présente sous plusieurs formes : la sous-nutrition, la surnutrition et les carences en micronutriments, souvent appelées "faim cachée". Cette dernière constitue un problème majeur de santé publique et résulte d'un apport insuffisant en nutriments tels que le fer, le zinc, le calcium, l'iode, l'acide folique et différentes vitamines. Les stratégies de lutte contre les carences en micronutriments comprennent la supplémentation, la biofortification (agronomique) et, surtout, la diversification des régimes alimentaires, qui est au cœur des discours politiques contemporains concernant l'amélioration de la nutrition humaine. La diversification des régimes alimentaires par la consommation de protéines animales peut prévenir de manière significative les carences en micronutriments, en particulier dans les pays à faible revenu et à déficit alimentaire, où les régimes alimentaires sont principalement basés sur les hydrates de carbone. Le poisson est un aliment très nutritif qui fournit des protéines, des acides gras essentiels et des micronutriments, comme le montre la figure 1, au point qu'il est parfois qualifié de "superaliment". En raison de ses propriétés nutritionnelles, même de petites quantités de poisson peuvent contribuer de manière importante à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela est particulièrement vrai pour les petites espèces de poisson qui sont consommées entières - y compris les arêtes, les têtes et les viscères - dans les régions où les carences nutritionnelles et la dépendance à l'égard des aliments bleus sont élevées.

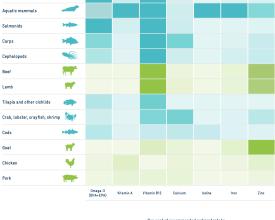

La figure 2 montre la part des apports nutritionnels recommandés pour les aliments aquatiques par rapport aux aliments terrestres. Les sources alimentaires sont classées par ordre de densité nutritionnelle, de la plus élevée (en haut) à la plus faible (en bas). Visiblement, les aliments aquatiques "bleus", comme le poisson et les moules, sont plus riches en nutriments que les sources terrestres. Ce sont en particulier de bonnes sources d'acides gras oméga-3 et de vitamine B12. Par conséquent, les "aliments bleus" offrent non seulement une opportunité remarquable de transformer nos systèmes alimentaires, mais contribuent également à lutter contre la malnutrition.

Témoignages : Le rôle actuel du poisson

Au niveau mondial, la consommation de poisson présente de fortes disparités régionales. Par exemple, en 2009, la consommation annuelle moyenne de poisson par habitant en Afrique était de 9 kg, tandis qu'en Asie, elle atteignait presque 21 kg par personne. Sur chaque continent, les petits États insulaires en développement ou les pays côtiers affichent des taux de consommation plus élevés que leurs homologues enclavés. Outre ces différences, le rapport de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture de 2022 prévoit que ces déséquilibres régionaux s'accentueront à l'avenir, tandis que la consommation de poisson en Afrique devrait continuer à diminuer.

Ces observations sont cohérentes avec les résultats des études de référence menées par le GP Fish, qui ont révélé que la consommation annuelle médiane de poisson par habitant était de 0,9 kg au Malawi (2018), de 1,1 kg à Madagascar (2018), de 1,8 kg en Zambie (2021), mais de 24,4 kg au Cambodge (2022). Il convient de noter que ces modes de consommation reflètent la situation de la population rurale, dont les revenus sont généralement inférieurs à la moyenne nationale. Compte tenu de la consommation annuelle moyenne de poisson recommandée de 10 kg par personne, ces résultats sont inquiétants.

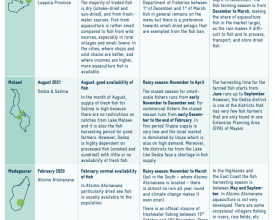

Compte tenu de l'importance du poisson en tant que source de protéines et de nutriments pour les ménages ruraux, il est important de mieux comprendre les habitudes de consommation de poisson et leur impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Malawi, à Madagascar, en Zambie et au Cambodge, le GP Fish et le programme mondial Sécurité alimentaire et nutritionnelle, renforcement de la résilience (GP Food and Nutrition Security ci-après) travaillent ensemble à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors que les données du GP Fish se concentrent sur la production de poisson et la consommation de poisson par les consommateurs, les données du GP Food and Nutrition Security fournissent des informations sur la consommation de différentes sources de protéines par le score individuel de diversité alimentaire (IDDS). Le GP Food and Nutrition Security a recueilli des données auprès de femmes en âge de procréer vivant dans des ménages ruraux à faible revenu, sans se concentrer sur les personnes impliquées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, et les enquêtes comprenaient des questions visant à déterminer le statut de la sécurité alimentaire du ménage. L'utilisation de ce vaste ensemble de données a permis d'évaluer le rôle actuel du poisson par rapport à d'autres sources de protéines animales et végétales, sans le biais d'une augmentation de la consommation de poisson dans les ménages impliqués dans la production de poisson. Étant donné que la collecte des données était basée sur des rappels de 24 heures, le tableau de l'annexe met en contexte la date de l'enquête avec les implications saisonnières sur la disponibilité du poisson (interdiction de la pêche, saisons de récolte), ce qui indique que les résultats peuvent être considérés comme représentatifs.

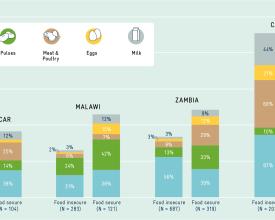

La fréquence de la consommation de diverses sources de protéines au cours des dernières 24 heures, ventilée par statut de sécurité alimentaire, est présentée dans la figure 3. Les sources de protéines alimentaires comprennent le poisson et les fruits de mer, les légumineuses (haricots, pois, lentilles), la viande et la volaille, les œufs, le lait et les produits laitiers. Les pourcentages indiquent combien de personnes interrogées ont consommé une source de protéines particulière (par exemple, 19 % des femmes en situation d'insécurité alimentaire à Madagascar ont consommé du poisson et des fruits de mer au cours des dernières 24 heures). La hauteur totale de la colonne indique la fréquence agrégée de consommation de protéines par les personnes interrogées pour chaque pays. C'est à Madagascar que la fréquence de consommation de protéines au cours des dernières 24 heures par les personnes interrogées en situation d'insécurité alimentaire est la plus faible et au Cambodge qu'elle est la plus élevée.

Lafigure 3 révèle plusieurs tendances intéressantes :

1. En général, le poisson est actuellement la source de protéines la plus fréquemment consommée dans presque tous les pays. L'importance du poisson en tant que source de protéines peut s'expliquer par le fait qu'il est souvent plus abordable, plus accessible et culturellement préféré à d'autres sources de protéines animales ou végétales.

2. Les personnes interrogées en situation de sécurité alimentaire ne consomment généralement pas plus de poisson que les personnes interrogées en situation d'insécurité alimentaire. Cela indique que le poisson est une source de protéines et de nutriments accessible également aux plus vulnérables, à savoir la population en situation d'insécurité alimentaire.

3. Les résultats montrent des différences régionales dans la fréquence de la consommation de protéines entre les pays africains et le Cambodge : à Madagascar, au Malawi et en Zambie, entre 19 et 56% des personnes interrogées en situation d'insécurité alimentaire et 38 et 39% des personnes interrogées en situation de sécurité alimentaire ont consommé du poisson au cours des dernières 24 heures, tandis qu'au Cambodge, plus de 80% des personnes interrogées ont consommé du poisson au cours des dernières 24 heures, quel que soit leur statut de sécurité alimentaire. Ces résultats sont cohérents avec l'abondance du poisson au Cambodge, alors que l'accès au poisson dans les pays africains est souvent limité par la saisonnalité et la distance des plans d'eau.

Outre les différences entre les pays, la figure 4 illustre les grandes différences dans les habitudes de consommation au sein d'un même pays. En Zambie, le GP Food and Nutrition Security a constaté que 68,3 % (insécurité alimentaire) et 88,5 % (sécurité alimentaire) des femmes interrogées avaient consommé du poisson au cours des dernières 24 heures, alors que dans la province orientale, ces chiffres n'étaient que de 16,5 % et 23,2 % respectivement. Ceci est cohérent avec les résultats de l'enquête GP Fish, qui a révélé que la consommation médiane annuelle de poisson dans la province de Luapula était de 2,2 kg et de 5,2 kg par habitant, tandis que la consommation de poisson dans la province orientale ne s'élève qu'à 0,9 kg pour les personnes en situation d'insécurité alimentaire et à 2 kg par an pour les personnes interrogées en situation de sécurité alimentaire. Ces résultats suggèrent que le système fluvial Chambeshi/Luapula et les zones humides connectées dans la province de Luapula rendent le poisson plus accessible que dans la province orientale, plutôt sèche. Pour que les nouvelles interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle liées à la production et à la consommation de poisson soient couronnées de succès, les conditions locales et le contexte culturel sont des facteurs importants à prendre en compte au cours du processus de planification.

Comment augmenter la quantité de poisson disponible sur le marché local ?

Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour mettre davantage de poisson à la disposition des consommateurs sur les marchés locaux ? Étant donné que les stocks de poissons sauvages sont généralement surexploités et que les écosystèmes des océans subissent une grave dégradation, la stratégie logique consiste à augmenter l'offre de poisson par le biais de l'aquaculture. Lorsqu'il s'agit d'augmenter la disponibilité du poisson, en particulier pour les populations souffrant d'insécurité alimentaire, l'approche choisie doit être écologiquement durable, fournir du poisson à un prix abordable pour ce groupe (par exemple, en évitant les coûts supplémentaires tels que ceux du transport) et offrir aux producteurs la possibilité de gagner un revenu de subsistance.

L'approche doit donc être centrée sur une aquaculture durable et décentralisée, adaptée aux capacités financières et techniques limitées des petits exploitants. L'aquaculture à petite échelle dans les pays à faible revenu joue déjà un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que dans la réduction de la pauvreté, mais elle dispose encore d'un potentiel de croissance important. D'une part, les fermes aquacoles verticalement intégrées (entreprises qui étendent leur production à des activités en amont ou en aval de la chaîne d'approvisionnement) contribuent largement à la croissance économique d'un pays en augmentant les recettes d'exportation, mais elles n'ont généralement que peu d'impact sur l'approvisionnement local en poisson et sur la sécurité alimentaire. En revanche, l'aquaculture à petite échelle contribue directement à l'augmentation de la consommation de poisson par les producteurs, en fonction de la préférence culturelle pour le poisson en tant que source de protéines animales, et à l'augmentation des revenus qui permet aux producteurs d'acheter d'autres aliments.

Lorsque l'on évalue l'aquaculture en tant que source de revenus, il est important de tenir compte du fait que la plupart des petits exploitants ont peu de connaissances techniques et de capacités financières. Ces contraintes les empêchent de réaliser des investissements plus importants dans les infrastructures et les intrants, qui sont nécessaires à l'exploitation d'un système de production aquacole intensif. Les aliments formulés, les produits vétérinaires et les machines peuvent augmenter considérablement la production aquacole, mais sont dans la plupart des cas financièrement prohibitifs pour les petits exploitants des zones rurales reculées. Les investissements nécessaires dépassent de loin leurs capacités financières et les crédits mettraient en péril l'économie des ménages. C'est pourquoi le développement des capacités techniques et financières est si important. L'optimisation de la productivité des étangs en terre avec de faibles investissements pour les engrais et les aliments complémentaires générant des bénéfices élevés par kg de poisson produit semble être une solution viable.

À titre d'exemple, pour une technique augmentant la production et adaptée aux capacités des petits exploitants, GP Fish a introduit la récolte intermittente du tilapia au Malawi. Cette pratique est appliquée dans les cultures mixtes de Tilapia, basées sur une alimentation naturelle complétée par des sous-produits agricoles. Les tilapias en surnombre, qui ont éclos au cours du cycle de production, sont capturés à l'aide de pièges sélectifs avant qu'ils n'atteignent l'âge de la reproduction. Ces poissons fréquemment récoltés constituent une source de protéines facile d'accès et une composante alimentaire riche en nutriments pour un régime diversifié, et la production excédentaire génère des revenus supplémentaires. La récolte intermittente réduit également le risque économique de perdre la totalité de la production à cause des prédateurs, du vol, des maladies ou des catastrophes naturelles.

Avantages de l'aquaculture à petite échelle par rapport à la production industrielle

Outre sa viabilité économique, l'aquaculture à petite échelle est généralement plus respectueuse de l'environnement que les systèmes de production industrielle basés sur des aliments industrialisés. Les aliments pour poissons comprennent généralement une certaine proportion de farine et d'huile de poisson et ces ingrédients sont principalement produits à partir de petits poissons pélagiques issus de la pêche de capture, ce qui constitue une charge supplémentaire pour l'environnement marin. Cela affecte également la population souffrant d'insécurité alimentaire, car les petits poissons pélagiques sont très nutritifs et contribuent à lutter directement contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les aliments pour poissons comprennent également des produits agricoles tels que le maïs et le soja, entrant ainsi en concurrence avec la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Malgré les externalités négatives sur la biodiversité des océans, la recherche a également montré que les systèmes d'aquaculture intensive contribuent davantage au réchauffement climatique en raison de l'automatisation des processus et de la forte demande d'intrants de production. En outre, ces systèmes entraînent la destruction de l'habitat et l'introduction d'espèces exotiques, ce qui affecte encore davantage la biodiversité indigène. En revanche, l'aquaculture extensive et semi-intensive à petite échelle nécessite peu d'intrants externes et a moins d'impact sur l'environnement. C'est pourquoi GP Fish soutient l'aquaculture à petite échelle d'espèces omnivores telles que la carpe et le tilapia. L'objectif est d'autonomiser les producteurs sur le plan technique et économique en optimisant la productivité des étangs et en intégrant la production piscicole dans les activités agricoles. Cette approche utilise l'environnement naturel de manière durable pour promouvoir la production piscicole.

Évaluations régulières

Pour s'assurer que la production de poisson soutenue par le GP Fish est une source de protéines accessible également pour les plus vulnérables, le GP Fish suit régulièrement les prix du poisson et la part de la production totale accessible à la population en situation d'insécurité alimentaire. Selon les enquêtes réalisées, 90 %, 58 %, 84 % et 99 % du poisson d'élevage est accessible à la population en situation d'insécurité alimentaire à Madagascar, au Malawi, en Zambie et au Cambodge respectivement (état 2023). Ces chiffres soulignent à nouveau le potentiel des techniques d'aquaculture extensive et semi-intensive pour fournir des protéines et des nutriments à un prix abordable dans les régions où la proportion de personnes vulnérables est élevée.

Impacts

Le projet met l'accent sur l'importance du développement des capacités techniques et financières afin d'optimiser la productivité des étangs en terre avec des investissements minimaux en engrais et en aliments complémentaires, ce qui permet d'obtenir des bénéfices élevés par kilogramme de poisson produit. Les petits producteurs de poisson réalisent des bénéfices importants par kilogramme de poisson et produisent davantage de produits pour leurs communautés.

Par conséquent, l'accessibilité des produits de la pêche pour les populations souffrant d'insécurité alimentaire s'en trouve améliorée. Selon les enquêtes menées, 90 %, 58 %, 84 % et 99 % du poisson d'élevage est accessible aux populations en situation d'insécurité alimentaire à Madagascar, au Malawi, en Zambie et au Cambodge (état 2023). Cela met en évidence le potentiel de l'aquaculture extensive et semi-intensive pour fournir des protéines et des nutriments à un prix abordable dans les zones vulnérables.

En outre, l'aquaculture extensive et semi-intensive à petite échelle nécessite moins d'intrants externes et a un impact moindre sur l'environnement. L'introduction d'espèces étrangères et la forte demande en intrants de production peuvent être évitées. Au contraire, la production piscicole est intégrée aux activités agricoles.

Les aliments bleus, tels que le poisson issu de l'aquaculture, présentent des avantages nutritionnels, économiques et environnementaux, en particulier dans les pays à faible revenu et à déficit alimentaire. Le projet souligne la nécessité d'augmenter l'offre de poisson sur les marchés locaux pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, contribuant ainsi à la transformation durable des systèmes alimentaires.

Bénéficiaires

Les petits producteurs de poisson en retirent des avantages économiques et optimisent leur productivité.

Un meilleur accès au poisson permet de lutter contre l'insécurité nutritionnelle et la pauvreté alimentaire dans les communautés vulnérables.

Cette approche contribue à la transformation durable de nos systèmes alimentaires.

Objectifs de développement durable

Histoire

L'un des nombreux bénéficiaires est la famille Mwangonde de Mzuzu, dans la région nord du Malawi, dont l'histoire édifiante résume les possibilités de notre solution.

Lorsque les pisciculteurs Odoi et Florence Mwangonde ont lancé leur entreprise familiale, ils ont été accueillis avec scepticisme par leur communauté. Mais ils ont prouvé qu'ils avaient tort lorsqu'ils ont transformé leur terre gorgée d'eau et remplie de cultures horticoles en un site d'élevage de poissons avec 13 étangs s'étendant sur 3,5 hectares. Pour soutenir les opérations, l'entreprise familiale a reçu une formation sur les bonnes pratiques aquacoles dans le cadre du projet de chaîne de valeur de l'aquaculture (AVCP) au Malawi. Cette formation a permis à Odoi et Florence de planifier plus efficacement, de réduire les coûts inutiles et d'obtenir les revenus les plus élevés possibles.

Bien que les Mwangondes soient confrontés à un certain nombre de défis, notamment le manque de personnel qualifié, la pénurie d'aliments de qualité pour les poissons et les faibles taux de croissance des espèces de poissons indigènes, ils s'efforcent de trouver des solutions à court et à long terme pour leur entreprise de pisciculture, en gardant toujours leur communauté à l'esprit. Afin d'éviter la pollution dans les communautés environnantes et de maximiser l'utilisation des terres, Odoi et Florence ont intégré des plantations de bananes dans leur ferme, en utilisant l'eau de l'étang pour l'irrigation. Cette intégration leur a également permis d'augmenter les revenus et les bénéfices de l'exploitation. Actuellement, la ferme produit neuf tonnes par an, ce qui permet de nourrir jusqu'à 10 500 personnes dans la région de Mzuzu, mais les Mwangondes espèrent devenir à l'avenir de grands producteurs de poissons et d'alevins, capables d'approvisionner leur communauté et au-delà. Avec chaque nouveau membre, l'engagement des Mwangondes envers leur communauté ne fait que croître : "Chaque fois que nous apprenons qu'un bébé est né dans notre communauté, nous sommes très heureux car nous savons que nous avons une bouche de plus à nourrir. Nous sommes fiers de faire partie d'un projet visant à fournir des protéines abordables à notre communauté", déclare M. Mwangonde.