災害に強いインフラ道路、地すべり、災害リスク管理

地盤災害は、潜在的に危険なインフラが組み込まれた地域の増加や気候変動の影響により、世界的に増加傾向にあり、貿易、産業、公衆衛生、生活の質、安全性、経済生産性にとって重要な道路インフラに対する脅威を増大させている。日本は、その独特な地理的、気象的、地形的条件のために、地震、洪水、地滑り、津波などの地盤災害のリスクに特にさらされている。国土交通省が率いる日本は、2011年の東日本大震災などの豊富な災害経験を通じ、道路地盤災害リスクを管理する能力を培ってきた。日本政府は、効果的な制度調整、統合的な方法での主要課題への取り組み、道路システムへの構造的・非構造的対策の適用を通じて、強靭な道路インフラを構築してきた。

コンテクスト

対処すべき課題

- 日本の道路は、その地形的・地理的背景から、落石、岩盤・土砂崩壊、地滑り、土石流、浸食を含む多くのジオハザードから保護されなければならない。

- 太平洋地震帯に位置する日本は、頻繁な地震と津波にさらされ、道路網を寸断し、大きな損失をもたらす可能性がある。たとえば2011年の東日本大震災では、高速道路15路線、国道69路線、県道・市道638路線が通行止めになり、救援活動の妨げとなったほか、救援物資の輸送にも支障をきたした。

所在地

プロセス

プロセスの概要

この5つの構成要素はすべて、効果的な道路地盤災害リスク管理 の重要な側面であり、政府の戦略や開発計画の中で主流化すること ができる。これらの原則は、制度整備、計画、設計、建設、運 営、維持管理、災害後という道路開発の各段階に適用できる。構造的対策のコストは高くつくことがあるが、緊急情報の普及やマルチステークホルダーによる計画・調整(地方/国、民間セクターなど)といった費用対効果の高い非構造的対策は、地盤災害の効果的なリスク管理に大きく貢献する。これらのビルディングブロックをうまく実施することで、地盤災害が人命、資産、自然・建築環境に及ぼす影響を軽減することができる。

ビルディング・ブロック

適切な制度的枠組みの確立

日本の関係機関は、適切な法律や規制、国や地方自治体の計画や戦略(例えば、国鉄、地方自治体、国土交通省が道路におけるジオハザードのリスク管理について協力している)を策定し、制定するために協力している。日本の枠組みには、制度的・技術的調整、適切な資金調達メカニズムも含まれている。例えば、高速道路に高さを加える費用は、公共事業組織と災害リスク管理組織の両方で分担することができる。このような費用分担の仕組みにより、財政負担が公平に分担される。

実現可能な要因

- 適切な制度的枠組み、法律、規制を確立する政治的意志。

- 資金調達メカニズムを実施するための財源

教訓

- 災害リスク管理組織と公共事業組織は、特定のインフラ投資の費用を分担することができる。

- 国や地方自治体、その他の主要な利害関係者は、道路、高速道路、鉄道な どのインフラや公共施設の利用を含め、災害リスク管理に関する戦略を調整す べきである。これらの施設は、洪水、津波、地滑りなどの地盤災害が発生した場合の災害管理手続きや業務を強化するために利用することができる。

地盤災害のリスクアセスメントを実施し、新しい道路と既存の道路の両方を計画する。

道路、高速道路、その他の公共施設は、建設前に行われたリスク評価が功を奏し、洪水から身を守ることで、2011年の東日本大震災における被害と人命の損失を軽減した。例えば、仙台東部自動車道(高さ7~10メートル)は、押し寄せる津波に対する二次バリアとして機能し、津波が内陸部へ侵入するのを防いだ。200人以上が高速道路に駆け上がって難を逃れ、その堤防は地域住民の避難所となった。

実現可能な要因

- リスクアセスメントを実施するための十分な資源があること。

- 正確なアセスメントを実施し、新規および既存の道路の計画に情報を提供するための関連データが入手可能であること。

教訓

- コンセプト前のリスク特定は極めて重要である。新しい道路については、ジオハザードのリスク評価によって、管理当局が危険な場所をどのように避けるかについて、情報に基づいた決定を下すことができるようになる。

- ハザードのマッピング、暴露レベルの評価、社会環境への潜在的影響の判断は、総合的な道路のジオハザードリスク管理に不可欠である。

- 道路アクセスの喪失によって発生する潜在的な経済的影響を判断し、地盤災害を軽減するための潜在的な投資の費用便益分析を行うことが重要である。これらの評価結果は、危険にさらされている場所の特定と優先順位付けに役立ち、リスク軽減策に反映される。

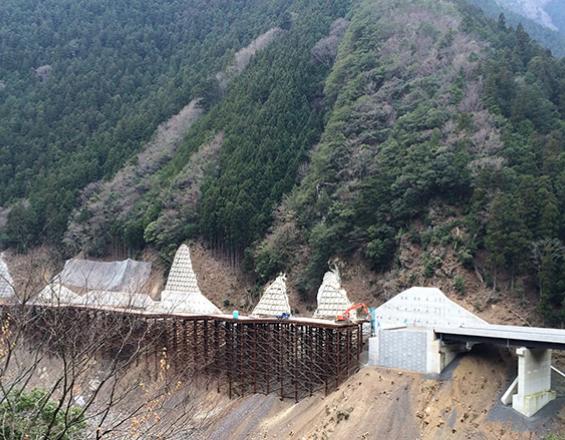

道路損傷のリスクを軽減するための構造的対策の実施

2011年の東日本大震災の後、被災地までの主要な高速道路や道路は数週間で復旧し、救援活動や復旧作業が大幅にスピードアップした。これは、公共サービスによる効率的な復旧作業とともに、強固な構造対策によるところが大きい。一方、1995年の阪神・淡路大震災では、高速道路の復旧に1年半以上を要した。

実現可能な要因

- 構造資源に投資する財源と意志。

- 大規模な構造対策を実施するための技術的・工学的能力。

教訓

- 構造物対策は、地盤災害による道路損傷のリスクを軽減し、道路維持費を削減し、災害時および災害後の連結性を確保し、地盤災害発生後の道路の迅速な復旧に貢献する。

- バイオエンジニアリングやその他の種類の構造物対策は、道路の建設、運営、維持管理の段階で実施することができる。

- 構造物対策の効果的な設計には、地理的、地質学的、地盤工学的、水文学的、水理学的条件の徹底的な評価が不可欠である。

非構造的なリスク軽減策を追加する

道路の地盤災害に対する非構造物対策とは、物理的な建設を伴わない対策であり、構造物対策よりも安価であることが多い。例えば、日本の高速道路には、避難所や災害関連情報(道路状況や緊急情報など)の拠点となるよう戦略的に計画された道の駅が設置されていることが多い。 2011年の東日本大震災では、道の駅や高速道路のパーキングエリアが、救助・救援活動の活動拠点として多くのチームや団体に利用された。その多くは、電気、食料、水の供給設備を備え、緊急避難所として機能し、重要な情報が一般市民と共有された。

実現可能な要因

- 非構造的リスク軽減策を開発・実施するための財源。

- 非構造的リスク軽減策を開発・実施するための技術的ノウハウと能力。

教訓

- 早期発見や緊急情報収集能力、緊急事態への備えと対応計画の策定と実施、利害関係者を巻き込んで地盤災害リスクを軽減し、人々の意識を高めるといった非構造物リスク軽減の方法は、道路の災害リスク管理にとって極めて重要である。

- 非構造物リスク軽減対策は、地盤災害による人的・経済的損失を軽減する費用対効果の高い方法となりうる。

災害後の活動の実施

国土交通省は、2011年の東日本大震災の直後、「歯の掃くような大作戦」の一環として、事前に取り決めていた協定を発動し、業者を動員した。国土交通省(MLIT)は、東北自動車道(東京から本州の北端を走る幹線道路)を一刻も早く通行可能にし、救援物資の配送と対応の迅速化を図る戦略を実施した。この迅速で連携した対応の結果、地震発生からわずか1週間後の3月18日までに、沿岸部の国道の97%が通行可能となった。さらに、東北自動車道は地震発生から13日以内に全線開通した。

実現可能な要因

- 政府部門間および官民の利害関係者との調整。

- 緊急点検や災害後の評価をタイムリーかつ正確に実施するための強固なシステム。

教訓

- 災害後の緊急点検と評価は、非構造物対策とともに実施されるべきである。

- 復旧、復興、再建に必要な手続きを含む包括的な計画が重要である。

- 自動車やドライバーが何らかの重大な危険にさらされた場合、緊急交通規制や公共通知システムを直ちに作動させなければならない。

影響

経済的

- 新しい道路の健全な計画と位置合わせは、建設費と、地盤災害によって損 傷した場所の修復などのその後の維持管理費の大幅な節約につながる。

- 効果的な道路のジオハザード・リスク管理は、道路の寸断を最小限に抑えることで、経済的損失を確実に抑える。ハザード事象によって使えなくなった道路は、取引コストの増加、生産性の損失、資源の破壊など、さまざまな形で経済的損失を被る可能性がある。

環境

- 衝撃やストレスに耐える道路構造を構築、管理、維持す ることで、道路を再整備するための資源の獲得や配分に かかる環境コストなど、環境への悪影響を抑えることができ る。

- 道路が安全で通行可能であることを保証することで、道路が寸断された場合に必要となるエネルギー資源を節約できる可能性もある。

社会

- 信頼できる道路は、災害後の状況において迅速かつ効果的な対応を可能にする重要な要素である。捜索・救助活動、負傷者の病院への搬送、緊急避難所へのアクセス、救援物資の供給は、緊急時やその後に道路が使えるかどうかに大きく依存している。

- 道路、高速道路、その他の公共施設は、洪水から身を守り、避難経路や緊急活動の拠点となることで、被害や損失を軽減するのに役立っている。

受益者

- 政府当局

- 地域コミュニティ

- 民間団体