Grüne Belüftungskorridore in der Stadt Stuttgart

In Stuttgart erstrecken sich zwischen den bebauten Siedlungsgebieten wichtige Grüngürtel und Grünzäsuren, die den klimatischen Hitzestress abmildern. Mehr als 60 % des Stadtgebiets sind heute begrünt. Außerdem sind über 39 % der Fläche Stuttgarts unter Naturschutz gestellt. Deren Aufnahme in den Flächennutzungsplan sowie die Grünflächenpolitik sind die vielversprechendsten kommunalen Einflussbereiche im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Stadtklima und Klimaschutz.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Die Lage der Stadt, ihr Klima und der Wärmeinseleffekt tragen zu schlechter Luftqualität und häufig zu Hitzestress bei. Darüber hinaus wird der Hitzestress durch Hitzewellen im Zuge des Klimawandels wahrscheinlich noch zunehmen, wovon besonders gefährdete Personen, wie z. B. ältere Menschen, betroffen sind. Die Versorgung mit frischer Luft und die Verringerung von Hitzestress müssen gegenüber den Bestrebungen, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und Bauland zu erwerben, Vorrang haben.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Ein Klimaatlas für Stuttgart (Baustein 1) bildet die Grundlage für die Planung von Maßnahmen zur Schaffung und zum Schutz von Grünflächen und Korridoren (Baustein 2), die durch einen Flächennutzungsplan (Baustein 3) umgesetzt werden. Hinzu kommt der "Klipps- Klimaplanungspass Stuttgart" (Baustein 4), ein Bewertungsinstrument, das bei der Identifizierung von Gebieten und der Planung von Maßnahmen gegen die Hitzebelastung der Menschen hilft. Schließlich bilden die Beteiligung von Interessengruppen und Partnerschaften (Baustein 5) die Grundlage für den Erfolg des Programms.

Bauklötze

Klima-Atlas

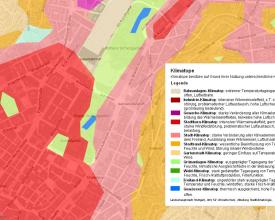

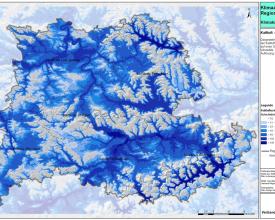

Der Klimaatlas für die Region Stuttgart wurde 2008 veröffentlicht und umfasst standardisierte Klimabewertungen für 179 Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart. Er enthält relevante Informationen und Karten, die für die stadtklimatische Optimierung erforderlich sind, wie z. B. regionale Windmuster, Luftschadstoffkonzentrationen, Temperaturen usw.

Ein Schlüsselelement des Atlasses im Hinblick auf die EbA-Planung für Luftströmung und Kühlung ist eine Gebietsklassifizierung, die auf der Rolle basiert, die verschiedene Standorte für den Luftaustausch und die kühle Luftströmung in der Region Stuttgart spielen. Diese basiert auf der Topographie, der Bebauungsdichte und dem Charakter sowie der Ausstattung mit Grünflächen. Der Atlas unterscheidet auf diese Weise acht Gebietskategorien, für die jeweils unterschiedliche Planungsmaßnahmen und Empfehlungen gegeben werden.

Die Planungsempfehlungen wurden in die "Städtebauliche Klimafibel Online" aufgenommen.

Ermöglichende Faktoren

Der Atlas basierte auf den früheren Arbeiten, die die Stadt Stuttgart seit den 1980er Jahren in diesem Bereich durchgeführt hatte, sowie auf der eigenen Abteilung für Stadtklimatologie (die es bei der Stadt Stuttgart seit 1938 gibt). Bereits 1992 war ein Klimaatlas veröffentlicht worden, auf dem der aktuelle Atlas aufbaut.

Gelernte Lektion

Karten sind wichtige Instrumente für die Planung und für die Übermittlung von Informationen an die relevanten Interessengruppen. Sie sind notwendig, um Klima- und Luftqualitätsziele zu erreichen.

Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse, die für den Klimaschutz genutzt werden können, und die Empfehlungen beinhalten einen Schwerpunkt auf die Umwandlung von Grünflächen und Vegetation in der bebauten Stadt und die Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher Vegetation, einschließlich der Gewährleistung von Grünkorridoren.

Grünflächen und Korridore

Topografische Strukturen wie Bach- und Wiesentäler bilden natürliche Grüngürtel, die gleichzeitig bevorzugte Wege für die Durchlüftung darstellen, während Grünflächen dem Stadtklima und dessen Schutz zugute kommen:

- Die Vegetation wirkt sich deutlich stabilisierend auf die CO2-Bilanz aus, kühlt das Gebiet und verbessert die Luftqualität.

- Grünflächen wirken als Platzhalter und schließen andere Nutzungen aus, die sich durch mögliche klimarelevante Emissionen negativ auf den Klimaschutz auswirken könnten, wie z.B. Straßen oder Gebäude.

- Dort, wo eine niedrigere und weniger dichte Vegetation vorhanden ist, fördern Grünflächen die Durchlüftung innerhalb bebauter Gebiete durch Erzeugung von Kaltluft durch thermisch induzierte lokale Windsysteme wie Boden- und Hangwinde und wirken so als Frischluftschneisen. Auf diese Weise wird die Schadstoffbelastung verringert und der Hitzestau und die thermische Belastung abgeleitet, insbesondere in Zeiten extremer Hitze.

- Wo die Vegetation höher und dichter ist, werden hohe Windgeschwindigkeiten bei Stürmen abgefedert. Darüber hinaus spielen Wälder eine wichtige Rolle beim Schutz vor Bodenerosion infolge von starken Regenfällen und Stürmen.

Diese Grünflächen werden in Stuttgart durch den Flächennutzungsplan geschützt und/oder geschaffen.

Ermöglichende Faktoren

Klima- und Lufthygienekarten sind eine unverzichtbare technische Grundlage für die Planung von Grünzügen.

Viele rechtliche Aspekte unterstützen die Erhaltung und Schaffung von Grünflächen und -korridoren, darunter die Naturschutzbestimmungen und das 2004 revidierte Bundesbaugesetz, das den vorsorgenden Umweltschutz in der Flächennutzungs- und Planungspraxis vorschreibt.

Gelernte Lektion

Die Freihaltung natürlicher Grünzüge von Bebauung bedarf keiner großen Überzeugungsarbeit, da auch Aspekte des Landschafts- und Naturschutzes die stadtklimatologischen Argumente unterstützen. Diese gemeinsame Argumentation wurde vor allem in der Debatte um den Erhalt des Streuobstgebietes Greutterwald (Stuttgart-Weilimdorf) deutlich.

Grünkorridore und -netze sind für die Klimaziele wichtiger als kleine isolierte Grünflächen, die durch den sogenannten "Oaseneffekt" nur eine geringe Fernwirkung auf ihre Umgebung haben. Diese Überlegung schmälert jedoch keineswegs die temperatursenkende Bedeutung aller Vegetationsflächen.

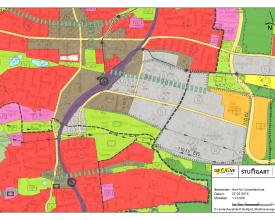

Flächennutzungsplan

Es wurde ein vorbereitender Flächennutzungsplan (PLUP) erstellt, der die Flächen in ihre baulichen und sonstigen Nutzungsarten gliedert und Grünflächen und Korridore einschließt. Dieser PLUP ist nicht rechtsverbindlich, sondern dient als Planungs- und Informationsgrundlage.

Der 2010 entwickelte Flächennutzungsplan enthält wesentliche Komponenten für eine nachhaltige Stadtentwicklung und sieht eine Stadtentwicklung unter dem Motto "urban─compact─green" vor. Seine Leitlinie ist die Entwicklung von Brachflächen im Verhältnis 4:1 zur grünen Wiese. Sie zielt darauf ab, Grünflächen zu schützen und ein grünes Netzwerk durch Brachflächen zu entwickeln.

Ermöglichende Faktoren

Die konstruktive Nutzung bestehender Vorschriften (z. B. des deutschen Bundesbaugesetzes) ist ein Mandat für die Umsetzung von Planungsempfehlungen in Bezug auf das lokale Klima.

Darüber hinaus verfügt die Stadt seit 1997 über eine Strategie zur Eindämmung des Klimawandels, und im Jahr 2012 wurde eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel entwickelt.

Eine Abteilung für Stadtklimatologie im Amt für Umweltschutz ermöglichte schließlich die Erstellung der erforderlichen Daten.

Gelernte Lektion

Es ist selten, dass eine Stadtverwaltung über eigene Klimaforschungskapazitäten verfügt, aber es ist ein enormer Vorteil, dass sie konkrete Kenntnisse und Lösungen bereitstellen kann, anstatt allgemeine Grundsätze bei der Erstellung eines Flächennutzungsplans anzuwenden, der die Ziele des Klimaschutzes und der Luftqualität berücksichtigt. Die Verfügbarkeit detaillierter und konkreter Daten für die Stadt hat es ermöglicht, ein ganzes System für die städtische Luftzirkulation zu planen und zu gestalten.

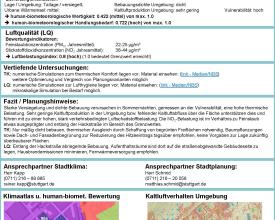

KLIPPS - Bewertungsmethode für die menschlich-biometeorologische Qualität von städtischen Gebieten mit Sommerhitze

Neben der Verbesserung der allgemeinen Bedingungen im Zusammenhang mit den steigenden Temperaturen hat die Stadt Stuttgart ein innovatives Projekt "KlippS - Klimaplanungspass Stuttgart" entwickelt, das auf quantitativen Erkenntnissen der städtischen Human-Biometeorologie beruht und der Verbesserung des menschlichen Wärmekomforts dient. Das Projekt KlippS berechnet das menschliche Wärmeempfinden unter der Kategorie "warm" während des Tages im Sommer. KlippS gliedert sich in zwei Phasen: Die erste Phase befasst sich mit einer schnellen Bewertung der menschlichen Wärmebelastung für die Gebiete des "Nachhaltigen Baulandmanagements Stuttgart", die zweite mit numerischen Simulationen an städtischen Hochrisikogebieten in Bezug auf Wärme.

KlippS bietet folgende bemerkenswerte Fragestellungen zu einem planerischen Potenzial zur Minderung des lokalen menschlichen Hitzestresses:

a) innovatives Programm unter Einbeziehung des humanbiometeorologischen Konzepts, das ein neues interdisziplinäres Feld darstellt

b) verschiedene räumliche Skalen, die sowohl den regionalen als auch den lokalen Bereich umfassen, auf der Grundlage der systematischen Zwei-Phasen-Methode

c) quantitativer Ansatz für den menschlichen Hitzestress durch Verwendung der wichtigsten meteorologischen Variablen wie Lufttemperatur T, mittlere Strahlungstemperatur MRT und thermophysiologisch äquivalente Temperatur PET

Ermöglichende Faktoren

Als laufendes Projekt wurden die Ergebnisse des KlippS-Projekts in internen Sitzungen mit dem Verwaltungsamt und dem Gemeinderat der Stadt Stuttgart erörtert. Auf der Grundlage der Besprechungen werden die praktischen Maßnahmen für eine möglichst baldige Umsetzung bereitgestellt.

Gelernte Lektion

Die Menschen leiden unter Hitzestress durch die Kombination von extrem heißem Wetter auf regionaler Ebene und der innerstädtischen Komplexität auf lokaler Ebene. Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten, die lokalen Auswirkungen extremer Hitze auf die Bürger abzumildern:

a) Hitzewarnsysteme des nationalen Wetterdienstes

b) Anpassung des individuellen Verhaltens gegenüber starker Hitze

c) Anwendung von hitzebezogenen Planungsmaßnahmen

Während sowohl a) als auch b) kurzfristig wirken, stellt Option c) eine langfristige Präventionsmaßnahme dar. Vor diesem Hintergrund wurde KlippS konzipiert, um Maßnahmen zu entwickeln, anzuwenden und zu validieren, die zu einer lokalen Verringerung der extremen Hitze beitragen.

Das Projekt KlippS wurde auf zahlreichen Tagungen und Workshops thematisiert, unter anderem auf dem öffentlichen Workshop "Klimawandel und Anpassung in Südwestdeutschland" mit 250 Teilnehmern am 17. Oktober 2016 in Stuttgart. Zusätzlich zu den Workshops wurde KlippS auf vielen nationalen und internationalen wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt.

Beteiligung von Interessengruppen und Partnerschaft

Partnerschaften und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen öffentlichen Einrichtungen sind für die Entwicklung und Umsetzung von Aktivitäten notwendig.

Darüber hinaus ist die Beteiligung der Öffentlichkeit für die Entwicklung eines Flächennutzungsplans erforderlich und ist auch Teil der Umsetzung von grünen Strategien zur Verbesserung der Luftqualität und zur Abfederung von Hitzestress. So gibt es beispielsweise seit 1992 ein System, bei dem die Stuttgarter Bürger eine Baumpatenschaft übernehmen können, für die sie auch verantwortlich sind.

Ermöglichende Faktoren

Ein Bürgermeister, der grüne Aktivitäten unterstützt, einschlägige Rechtsvorschriften und Strategien sowie eigene Forschungseinrichtungen können dazu beitragen, eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Gelernte Lektion

Partnerschaften zwischen der Stadt Stuttgart und dem Verband Region Stuttgart (dem Verband der regionalen Städte und Gemeinden) ermöglichten die Erstellung des Klimaatlas 2008.

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Umweltschutz (Analyse von Informationen, Bereitstellung von Empfehlungen) und dem Team für Stadtplanung und -erneuerung werden die empfohlenen Lösungen für grüne Infrastrukturen durch Raumplanung und Entwicklungskontrolle umgesetzt.

Auswirkungen

Das Stadtklima, einschließlich der Luftqualität, wird verbessert und Hitzestress wird durch grüne Korridore und Grünflächen gemildert. Die Gemeinden sind somit besser vor den Auswirkungen des Klimawandels geschützt, z. B. vor steigenden Temperaturen oder veränderten Niederschlagsmengen. Außerdem bieten die Grünflächen wichtige Vorteile für die Erholung und das Wohlbefinden. Schließlich wird durch die Pflege von Grünflächen und Grünkorridoren die biologische Vielfalt erhalten, was auch zur Kohlenstoffbindung beiträgt.

Begünstigte

Die Einwohner der Stadt Stuttgart profitieren in zweifacher Hinsicht: Die Luftqualität wird verbessert und der Hitzestress verringert. Auch die Artenvielfalt profitiert von der Lösung.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

Die Stadt Stuttgart unterhält seit 1938 eine Abteilung für Stadtklimatologie im Amt für Umweltschutz, um das Klima bei der Stadtplanung zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die lokale klimatische Situation durch die Planung nicht verschlechtert wird.

Hitzestress und Hitzeempfindlichkeit sind in Kombination mit dem milden Klima einer Weinbauregion keine Seltenheit. Das zweite Handicap Stuttgarts in Bezug auf Klima und Lufthygiene ergibt sich aus dem fehlenden Wind, nämlich der schubweise ansteigenden Luftverschmutzung.

Vorrangiges Ziel des Klimaschutzes in der Region Stuttgart ist es daher, den Luftaustausch in der Stadt zu erleichtern und damit das Potenzial für kühle Luftströme von den Hügeln in Richtung der städtischen Gebiete in der Talsohle zu erhöhen. In einem Flächennutzungsplan, der auf den Empfehlungen der Klimastudien basiert, wurden Vorkehrungen für den Schutz und die Schaffung von Grünkorridoren und -räumen getroffen. Er enthält genaue Empfehlungen für diese Grünflächen, um den Luftstrom zu maximieren.

Es hat sich gezeigt, dass gut gestaltete Grünkorridore und -flächen die Durchlüftung des gesamten Gebiets gewährleisten, was zahlreiche klimatische Vorteile mit sich bringt, wie z. B. die Abkühlung der Lufttemperatur, die den Klimastress bei Hitzewellen abpuffert, und die Verringerung der Luftverschmutzung, aber auch viele andere Vorteile wie die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die Kohlenstoffbindung und den Erholungswert.

Stuttgart ist eine der wenigen Städte in Deutschland, in der über 39 % der Fläche unter Naturschutz stehen. Auch innerhalb der bebauten Stadt wurden weitere innovative Grünflächen geschaffen, z. B. Gründächer, Fassadenbegrünung und grüne Schienen (Gras, das zwischen Straßenbahnschienen wächst).

Eine kleine Vision der Zukunft könnte wahr werden:

Stellen Sie sich vor, Sie schlendern durch die Stuttgarter Straßen. Es ist ein sehr heißer Sommertag, aber Sie müssen kaum schwitzen. Die Baumkronen entlang der Straße spenden Schatten. Sie nutzen einen kleinen Park als Durchgangsstraße, hier ist es wieder angenehmer. Die Luft, die Sie atmen, ist rein. Auch der Nachmittag in Ihrem Büro ist angenehm, das Gebäude hat ein begrüntes Dach und eine grüne Fassade. Einige größere, blatttragende Bäume verhindern eine direkte Sonneneinstrahlung in Ihr Büro, so dass Sie keine Klimaanlage benötigen. Später beenden Sie Ihre Arbeit und genießen den Abend. Bevor Sie schlafen gehen, öffnen Sie das Fenster in Ihrem Schlafzimmer. Eine kühle Brise lässt Sie einschlafen.

Ein tiefer Schlaf ist sehr wohltuend!