Mise en place d'un modèle de gouvernance partagée entre l'université et la municipalité

Création d'une équipe pluridisciplinaire

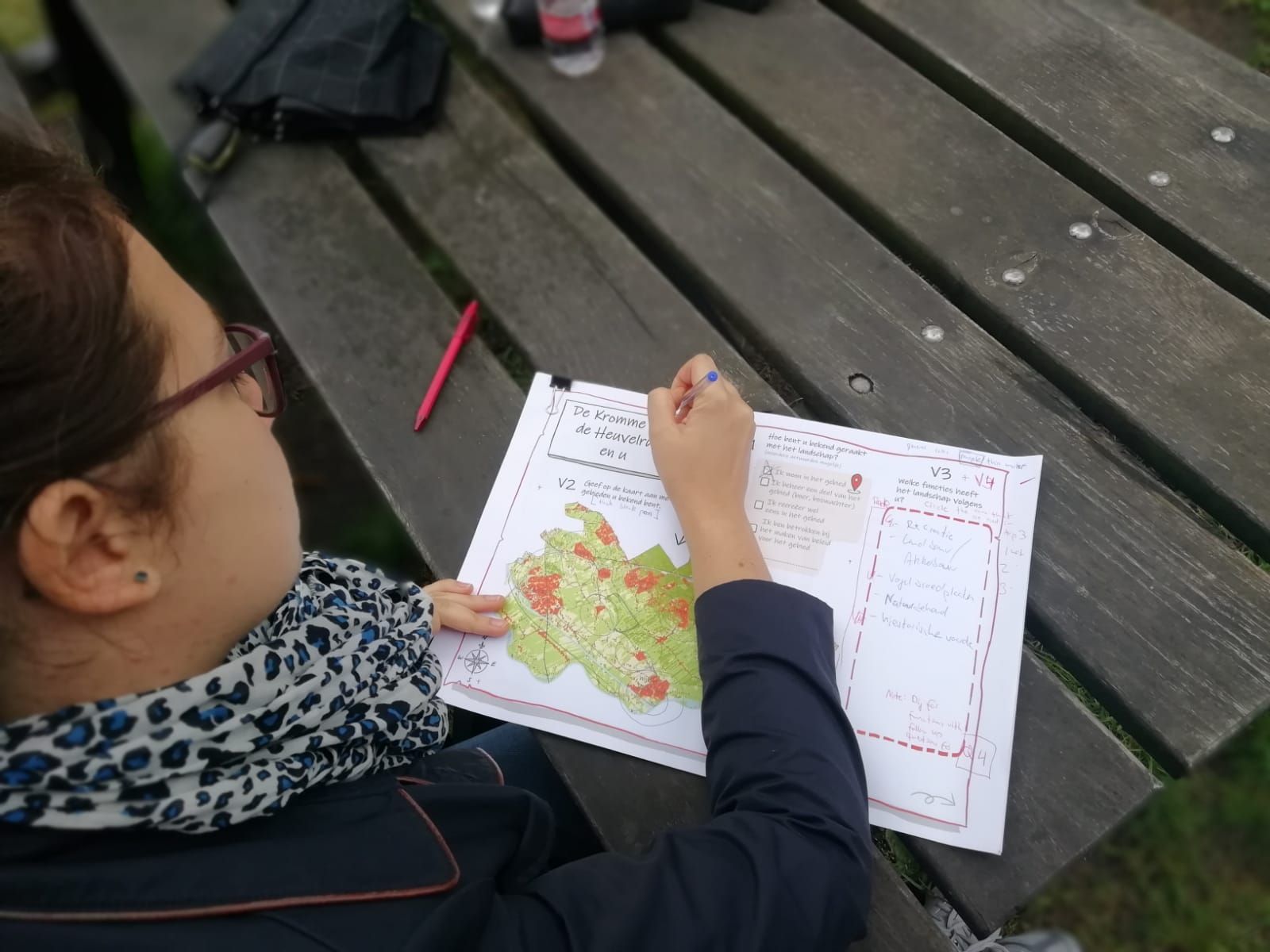

Participation des nouveaux professionnels du patrimoine et des chercheurs

Recherche sur le patrimoine axée sur la pratique