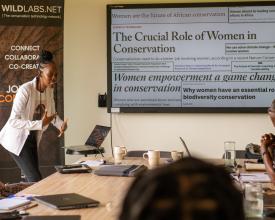

保全技術における女性の地位向上アフリカの保全の未来を形作る

テクノロジーは自然保護活動家が環境の脅威と闘う方法を変えます。 テクノロジーのツールはより身近なものになりつつありますが、それを使いこなす知識は依然として不平等に分布しています。ジェンダーと地理的格差に対処するため、私たちは世界南部の女性たちに保全技術のスキルを身につけさせる研修プログラムを開発しました。このプログラムでは、生物多様性のモニタリング、保護区の管理、人間と野生生物の共存に使用されるツールの実地体験と教室での指導を組み合わせている。このプログラムには、生物多様性モニタリングや保護地域管理、人間と野生動物の共存に使用されるツールの実地体験が含まれています。さらに、技術に基づく保全プロジェクトを立ち上げるための資金を参加者に提供し、継続的な専門能力開発と卒業生支援を行います。このプログラムは、女性たちが技術的なポートフォリオを構築し、学術的かつ自然保護の指導的役割を追求できるよう支援します。私たちのビジョンは、新進の女性保全リーダーの世界的ネットワークを構築し、ジェンダー平等、地域能力、地域主導の生物多様性保護を推進することです。

コンテクスト

対処すべき課題

世界的なアセスメントでは、保全技術ツール、トレーニング、支援へのアクセスにおける男女間の格差の大きさが一貫して強調されている。こうした格差は、生物多様性が最も高く、最も差し迫った保全の脅威に直面している「南半球」において特に深刻です。

私たちのプログラムは、新興経済圏の女性たちがテクノロジーを活用した保全活動を主導できるよう、スキルやリソース、継続的な指導を提供することで、こうした不均衡に直接取り組んでいます。私たちは、将来の研究者から政策提唱者、そして現場での変化を推進する上で重要なコミュニティ・リーダーまで、さまざまな役割における女性の能力を高めることに重点を置いています。

このアプローチは、地域の科学研究コミュニティを強化し、新植民地的な権力構造に挑戦し、包括的で状況に応じた生物多様性の解決策を支援します。私たちのプログラムの修了生は、現在進行中の保全戦略に影響を与えたり、新たなイニシアティブを立ち上げたり、指導的立場に就いたりしており、この活動の体系的な影響力を実証しています。

所在地

プロセス

プロセスの概要

現 地 の ホ ス ト 機 関 や 専 門 家 と の 協 力 に よ り 、当 社 の 研 修 は 現 地 の 保 全 課 題 に 基 づ い た も の と な っ て い ま す 。私たちのパートナーは、標準化されたモジュール式の学習教材を提供すると同時に、男性が支配的な分野で活躍する女性としてのユニークな視点を提供し、参加者にとってプログラムの妥当性を高めています。このような地元の専門家と参加者をつなぐことで、地域の強力なネットワークと実践共同体の確立に役立っています。

テクノロジー・ツールを実際に使用することで、参加者は、それぞれの地域ではアクセスすることが難しい実践的なスキルを身につけることができる。こうしたツールを参加者のキャリアの初期に導入することで、将来の仕事に長期的に組み込む道筋を作る。

シード・ファンディングとプログラム終了後のサポートにより、参加者はこのトレーニングを具体的な保全ソリューションと継続的なキャリアアップにつなげることができる。同窓生は積極的につながりを保ち、協力し合い、機会を共有し、世界的な舞台で声を上げ続けている。

重要なのは、このプログラムが保全技術に携わる女性たちの支援ネットワークを育成していることだ。多くの場合、参加者全員が女性という経験はこれが初めてです。このような安全で包括的なスペースは、相互学習、長期的なメンターシップ、集団的なアドボカシーを促進します。

ビルディング・ブロック

地元機関とのパートナーシップの形成

ホスト校は、教室での授業とフィールドでの指導の両方をサポートする能力があるかどうか、テクノロジーが重要な役割を果たすような積極的な保護活動に取り組んでいるかどうかに基づいて選ばれる。例えば、タンザニアのRISEグルーメティ基金は理想的な研修先であり、教育施設や学生の宿泊施設を提供し、密猟防止やサイ保護プログラムなど、テクノロジーを活用した積極的な取り組みを実施しています。

さらに私たちは、女性やキャリアの浅い自然保護活動家のための教育を推進するという私たちのコミットメントを共有し、地元の自然保護・研究コミュニティと強い絆を持ち、テクノロジーを自然保護の実践に取り入れることにリーダーシップを発揮している教育機関を優先します。このようなパートナーシップは、私たちのプログラムが持続可能であると同時に、目指すコミュニティに深く浸透していくために不可欠です。

実現可能な要因

- 教育、スキルアップ、エンパワーメントの分野で一致したビジョンを持つ現地パートナー

- ホスト組織や協力組織内の女性による現場での支援

- 保全技術分野における経験豊富な現地の教育者やトレーナーのネットワーク

教訓

- 地元の自然保護、研究、政府のネットワークと強い結びつきを持つホスト機関は、研修講師や指導者となる経験豊富な女性専門家を特定し、採用するのに最適な立場にある。

- すでに他の研修プログラムを運営している教育機関には、既存のインフラや物流システムが整っていることが多く、学生コホートを支援するのに十分な環境が整っている。

- さまざまな保全技術が活発に使用されている現場は、学生にとって、実社会で使用されている貴重なツールに実際に触れる機会となる。

- プログラムのビジョン、特に男女平等とエンパワーメントに関するビジョンを共有することは、女性たちがコミュニティを築き、専門的に成長し、リーダーシップ・スキルを身につけることができる安全で協力的な環境を作るために不可欠である。

影響力のあるメンター、トレーナー、協力者を見つける

私たちの標準化されたトレーニング・カリキュラムは、現地で保全や保全技術に携わる女性専門家(学者、実務家、政府専門家)によって提供される。彼女たちは講師としてだけでなく、指導者や協力者としての役割も果たします。地元の女性のロールモデルを中心に据えることで、参加者が地域の研究・保全コミュニティとの結びつきを強めながら、自らのキャリアへの道筋を描けるよう支援している。私たちは、保全技術に携わる女性としての課題について率直な対話ができる包括的な環境を育み、正式な研修期間を超えて永続的なメンター関係を築くよう努めています。

しかし、私たちが取り組もうとするジェンダー・ギャップは、特定の技術分野における女性トレーナーを特定し、採用することを困難にする可能性があります。そこで私たちは、参加者のサポート体制を広げるため、3つの役割を明確にしました:

- メンター:メンター:セッションをリードし、継続的な指導を行う地元の女性のロールモデル。

- 味方:男女平等とインクルーシブなトレーニング・スペースへのコミットメントを積極的に支援する男性トレーナーやファシリテーター。

- トレーナー:国際組織チームのメンバーで、追加の指導や後方支援を行う。

これらの人物は共に、コンテンツを提供し、参加者の成長を促し、保全技術における多様なリーダーシップの模範となる上で重要な役割を果たしています。

実現可能な要因

- 次世代を担う自然保護活動家の育成に対する、女性リーダーたちの強い関心。

- 各分野や組織における女性の能力開発を支援しようとする支援者の関心の高まり。

- 質の高いメンターやアライの出席と謝礼を支援するための資金援助

教訓

- 私たちは行動規範を定め、メンターやアライがプログラム期間中および終了後にどのように生徒と関わるべきかについて、前もって明確な期待を定めています。

- 保全技術の専門知識だけでなく、トレーニングの経歴を持つメンターやアライが望ましい。

- 可能な限り、中堅とベテランのメンターを組み合わせ、自然保護活動のさまざまな段階について参加者に話すことができる人を求める。

- 支援的で安全な環境を作るため、男性の協力者を慎重に選ぶ必要がある。

- ワークショップでは、男性のアライやトレーナーが入れない女性だけのスペースを維持・育成する。

適応可能なトレーニング教材の開発

多様な保全の状況において技術的能力を育成するため、私たちは保全技術における基礎的な能力を教える標準化された研修教材のモジュール・ポートフォリオを作成しました。これらの教材は、野生生物のモニタリング、野生生物の保護、人間と野生生物の衝突など、テーマ別のモジュールで構成されており、地域のニーズに応じて柔軟に適応できるように設計されている。

現地の受け入れ機関や現地で採用されたトレーナーとの協力のもと、現地の生態学的条件、組織の優先事項、規制の枠組み、学習スタイルに合わせてカリキュラムを調整する。例えば、ケニアではドローンの使用が許可されているが、タンザニアでは制限されているため、すべての内容が参加者の自国内で実行できるように、モジュールはそれに合わせて調整される。このようなアプローチにより、トレーニングは現地に即した実践的なものとなり、長期的な効果を最大化します。

主なトレーニングの例

- 野生動物のモニタリングカメラトラップ、バイオロガー、音響センサー、GPS追跡

- 野生動物保護SMART、EarthRanger、赤外線カメラ、無線機、K9ユニット、ドローン

- 人間と野生動物の衝突緩和電気フェンス、ネットワークセンサー、抑止システム

- 横断的ツール:GISとリモートセンシング、人工知能、コーディングと電子工学入門

実現可能な要因

- コア教材は、世界をリードする保全技術の専門家によって開発されています。

- 複数年にわたるプログラム実施により、研修資料を改良・改善しています。

- 毎年、参加者からのフィードバックが、内容の改善や新しいトピックの開発に役立っています。

- 受入機関や現地パートナーは、最も適切な研修ニーズについて貴重な意見を提供する。

教訓

- 教育制度は、同じ地域でも国によって大きく異なる。例えば、アクティブ・ラーニングのような特定のタイプの研修や活動は、暗記中心の教育が行われている国の生徒には難しいかもしれない。現地の学習嗜好を理解し、それに合わせて指導方法を変えることで、より深い学習効果を得ることができる。

- ドローンやクラウドベースのデータ保存など、特定の技術や方法論は、地域によっては禁止されていたり、法外な費用がかかる場合があります。 現地の保全技術の専門家と協力することで、参加者にとって利用しやすく、実用的な技術に焦点を当てることができます。

- 現地のトレーナーに独自の教材開発を依頼すると、時間と能力を超えることが多い。

- 標準化された教材を使用することで、一貫性を確保し、提供する内容の種類や深さのばらつきを減らすことができます。

実践的な関与を重視

私たちの技術トレーニングは、参加者に保全技術を直接、実践的に体験してもらうことで、体験学習を重視しています。可能な限り、受講生は安全でプレッシャーの少ない環境で、自分たちで道具を設置・配備するよう奨励され、実験し、失敗し、実践して学ぶ場を設けている。例えば、教室でのトレーニング・モジュールに基づいてカメラ・トラップの設置場所を決め、その結果得られたデータを分析することで、決定したことの有効性を評価することができる。このプロセスは、理論と実践の架け橋になると同時に、問題解決と道具の使い方に自信をつけるのに役立つ。

参加者がツールを直接操作できない場合は、ホスト機関のトレーナーや現場実務者が、GPSを使った野生動物の追跡やドローンの操作など、ライブ・デモンストレーションを行う。

実現可能な要因

- ホスト校の技術ツールを利用し、実践的に使用する。

- 学生自身がツールを試用、テストする機会

- 指導とサポートを提供する経験豊富な講師陣

教訓

- このような実地体験は、背景となる情報と組み合わせることで、従来の講義や単に技術の使用状況を観察するよりもインパクトのあるものになる。

- 技術のライフサイクル全体(例えば、セットアップや配備からデータ収集や分析まで)に関わる機会を提供することで、学生が自身のプロジェクトでこれらの技術を使用するための準備を整えることができる。

早期キャリアの可能性を強化

学士号を取得し、NGOや自然保護の仕事に就こうとしている人、あるいは高等教育を受けようとしている人など、キャリアの初期段階にある参加者を選びます。その目的は、私たちが提供する研修、資金援助、指導、支援の種類と量によって、そのキャリアが最も恩恵を受けるであろう参加者を特定することです。過去2年間、私たちは少なくとも1人の参加者を非学歴の学生から採用してきたが、それでも現場での豊富な経験を持っている。このような人たちはプログラムで成功を収めており、今後の実施において、このような人たちにさらに対応する機会があることを強調している。

実現可能な要因

- 現地の学術機関や地域NGOとの強力なネットワークにより、優秀な応募者を多数集める(年間応募者数約200人)

- アーリーキャリアの参加者のニーズに合わせた教材

- 同世代の参加者コミュニティが強固で永続的なつながりを形成

教訓

- 当初は、さまざまなキャリア・ステージの参加者を対象としていたが、年齢が高く経験豊富な人はニーズが異なり、経験レベルに合わせた独自のプログラムが必要であることがわかった。

- エントリーレベルの研修教材は、現場経験が豊富な女性にはあまり役に立たなかった。

未来のインパクトを解き放つ資金調達と専門家育成

私たちの参加者を含む多くの自然保護活動家にとって、保全技術を効果的に利用するための知識は、そのツールを利用するための資金がなければ十分ではありません。この障壁を認識し、私たちは参加者一人ひとりに500米ドルのシード資金を提供し、保全ソリューションの実施を支援している。参加者はプロジェクトを提案し、実行することが求められる。プロジェクトには、捕食者防止ボーマや水中カメラトラップの製作から、AIツール、モバイルアプリ、コミュニティ主導の市民科学イニシアティブの開発まで、さまざまなものがある。参加者はそれぞれ、翌年以降のプロジェクトの進捗状況を報告することが義務付けられており、説明責任とインパクトの追跡を促進している。

また、長期的な持続可能性を確保するため、助成金申請書の書き方、提案書の作成、資金提供者との関わり方などの研修も実施し、参加者が将来的に持続的な資金を確保するために必要なスキルを身に付けられるようにしている。研修終了後も、継続的な指導とサポートが行われる。私たちのチームは、拡大する卒業生ネットワークとともに、助成金申請書、推薦状、専門能力開発の機会に関するガイダンスを提供しています。プログラム期間中に開始されたプロジェクトやコラボレーションの多くは、大学院での研究、出版された研究、学会での発表につながっており、参加者の保全リーダーとしての継続的な成長を後押ししている。

実現可能な要因

- シード・グラントに資金を提供するドナーからの支援

- トレーナーや指導者の継続的な献身と投資

教訓

- 学生は、補助金の最新情報を2回提出し、財務報告書を提出することが義務付けられている。これらの提出物のフォローアップを確実に行うには、コア・チームの献身的な努力と関与が必要です。

- 学生たちは、当プログラムで獲得したシード資金を履歴書に記載することで、将来さらに資金を獲得する機会を得ることができたと報告しています。

影響

現在までに35人の東アフリカの女性に保全技術のトレーニングを行ってきた。私たちの参加者は、自然保護団体で指導的な役割を確保し、国際的な賞を受賞し、世界的な自然保護対話に貢献しています(リンク参照)。私たちの卒業生は、オンライン・プラットフォームやWhatsAppを通じて活発なコミュニティを形成し、機会を共有し、課題を解決し、男性優位の分野で互いに支え合っています。

研修に加えて、各参加者には500ドルの助成金が支給される。これらの資金により、革新的な保護区管理、種のモニタリング、人間と野生動物の共存プロジェクトが推進されている。開発・導入されたツールには、カメラトラップ、水中画像、AI支援ワークフロー、モバイルデータ収集アプリ、コミュニティ参加型プラットフォームなどがある。詳しくは

- wildlabs.net/collection/making-progress-women-conservation-technology-programme-kenya

- wildlabs.net/collection/scaling-impact-women-conservation-technology-programme-tanzania-2023

私たちの参加者は、毎年コース終了後のアンケートで、私たちのプログラムで得たスキルセットとポートフォリオによって新しい機会を得ることができたと常に報告しています。上記のリンクにあるように、4人の参加者が当プログラムとパートナーの支援を受けたインターンシップに参加し、1人が保全技術トレーナーとして新たなキャリアをスタートさせ、3人が奨学金を受け、5人が論文を発表し、その他多くの参加者が保全組織内で前進しています。

受益者

NGO、学界、政府における指導的役割を目指す東アフリカの早期キャリア女性。女性が男性と同じようなトレーニングの機会を得ることをしばしば妨げる障壁である育児を含め、私たちはすべての費用を負担します。

さらに、ソリューションの拡張性について説明してください。他の地域やエコシステムに複製または拡大できますか?

保全技術は世界中の多様な生態系で使用されており、その適用におけるジェンダー格差も同様に蔓延しているため、このプログラムが影響を及ぼせる範囲に限界はない。当初からこのプログラムは、より広い世界的な地域を視野に入れつつ、東アフリカの各機関でスケーラブルかつ再現可能なものとして設計された。

この拡張性をサポートするために、私たちは、地域の課題や文脈に合わせて適応できる、基礎的なコースワーク・モジュールを備えた柔軟なコア・フレームワークを開発しました。固定のトレーナーではなく、現地のメンターや講師を選ぶための明確なガイドラインと、招聘した専門家の行動規範を定めた。包括的なリソース(受入機関の特定と関与、応募者の選定、ワークショップや遠隔トレーニング・セッションの実施に関する詳細な指示など)は、どの機関でもプログラムを効果的に実施できることを保証するものである。

このプログラムはすでにケニアとタンザニアの複数の拠点で成功裏に展開され、「保護技術に携わる女性たち(Women in Conservation Technology)」の修了生による強力な地域ネットワークを育成し、互いに協力・支援し合っている。私たちは現在、このネットワークをさらに拡大するために、さらにアフリカ諸国のパートナーと協力しているが、最終的にはこのプログラムを新たな地域に拡大することを目指している。今後の計画としては、コースの教材を配布したり、「トレーナー養成」セッションを開催したりして、プログラムの範囲を広げ、保全技術指導者の世界的ネットワークを構築することである。

また、学術的なキャリアを積んでいないが、私たちのプログラムが提供する技術的スキルから大きな恩恵を受けるであろう、自然保護に携わる女性たちからの強い関心も見られる。これにはレンジャー、保護区管理者、人間と野生動物の衝突緩和に取り組む実務家などが含まれる。過去2年間、私たちはこうした専門家たちを研修に組み込み始め、彼女たちのニーズをよりよく満たし、現場に根ざした重要な役割をサポートするために、私たちのカリキュラムを適応させ、調整する大きな可能性を見出してきた。

グローバル生物多様性フレームワーク(GBF)

持続可能な開発目標

ストーリー

30数名の参加者はそれぞれ、生物多様性の損失、気候変動への回復力、人間と野生生物の共存、地域社会の関与といった問題に取り組み、多様な生態系における革新的な保全活動を開始している。彼らの進捗状況やプロジェクトの最新情報は、オンライン・プラットフォームでご覧いただけます(ケニア、タンザニア)。

個々のプロジェクトにとどまらず、修了生たちは保全技術へのアクセスにおけるジェンダーや地理的不平等に対する世界的な認識を高めるために団結しています。SHE Changes Climateや EarthRanger User Conferencesで、卒業生がこれらの問題について探求しているのを聞いてください。

それぞれの卒業生が歩んできた道は刺激的なものでしたが、エリミナータ・アンブロスは、プログラムの影響力を示す力強い例を示してくれました。以下、彼女のインタビューと 振り返りの抜粋を紹介する:

私はエリミナータ・アンブロスで、最近タンザニアのWomen in Conservation Technology 2023プログラムに参加した熱心な自然保護活動家です。私はカメラトラップのような最先端のツールを紹介されました。これらのツールは、自然保護におけるテクノロジーの役割に私の興味をかき立てました。

WICTワークショップの後、私はグルメティ・ファンドでカメラトラップ・プロジェクトに焦点を当てた3ヶ月のインターンシップをすることになった。この経験は後に6ヶ月に延長され、野生動物保護テクノロジーに深く関わる実践的な機会を与えてくれました。そこで私は、フィールドでのカメラトラップの設置、データの収集と分析、そしてその結果を保護戦略や政策立案に役立てるための基礎知識を学びました。このインターンシップは単なる仕事ではなく、私の旅路の極めて重要な足がかりとなり、実践的なスキルとテクノロジーと自然保護の交差点についての深い洞察を与えてくれました。

インターンシップで得たスキルと経験は、グラスゴー大学のアフリカ生態系保全管理修士課程への入学を決める上で大きな力となりました。カリムジー財団から全額支給される奨学金の支援を受け、私は今、保全研究と実践におけるテクノロジーの統合をより深く掘り下げる態勢を整えています。私は知識を広げ、生態系を保護する革新的な方法を探求することに興奮しています。

私の目標は、これらの洞察を活用して、アフリカをはじめとする世界各地の持続可能な保全活動に貢献することです。そして、より良い持続可能な世界のために、テクノロジーと保全の融合に向けた努力を続けていくことを約束します。