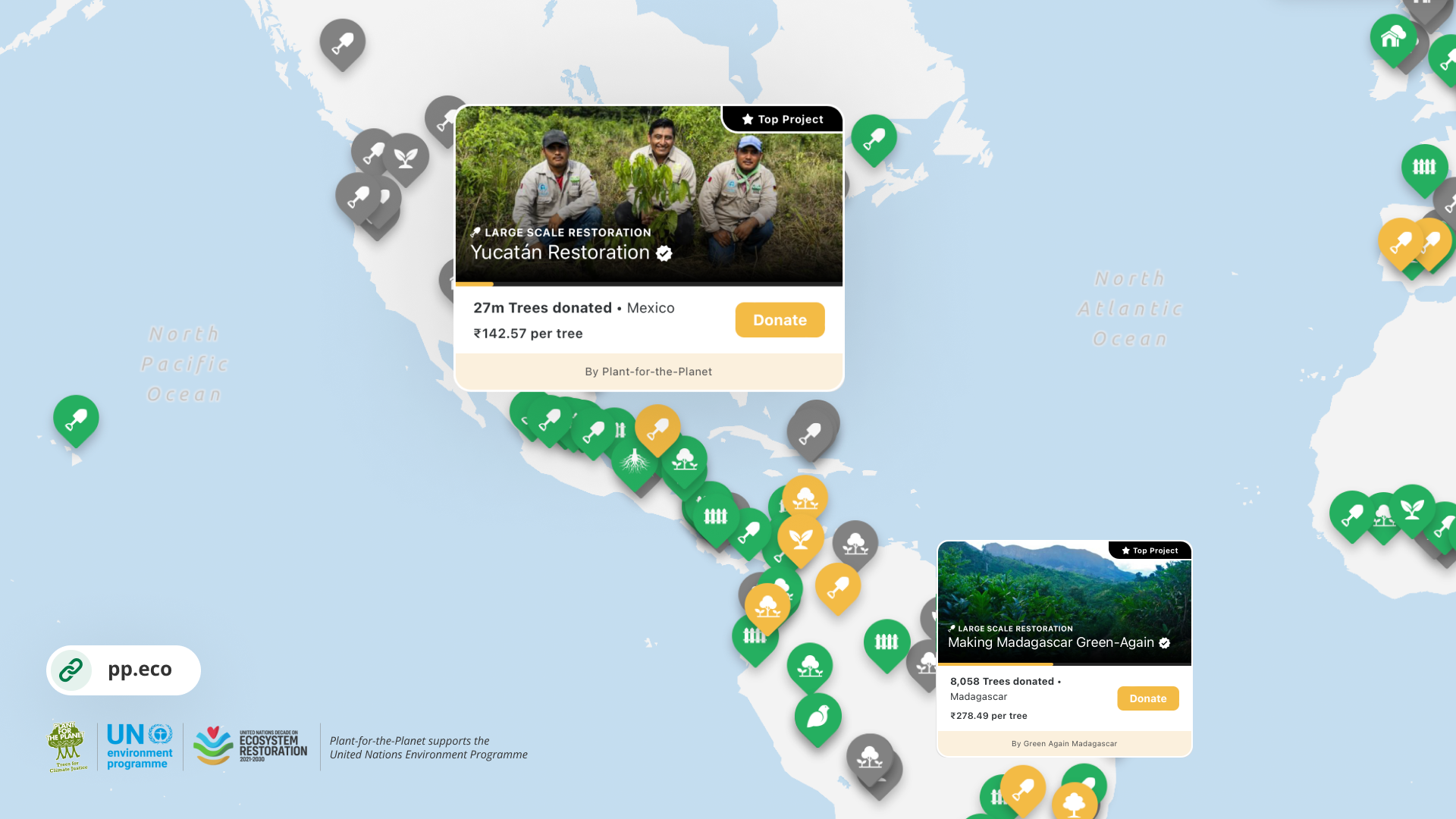

La plateforme de restauration (également appelée "plateforme") est une solution numérique à code source ouvert et à accès libre conçue pour soutenir et coordonner les efforts de restauration et de conservation au niveau mondial. Construite avec l'objectif ambitieux de restaurer un trillion d'arbres et de conserver trois trillions d'arbres existants, la plateforme connecte les donateurs, les organisations de restauration et les chercheurs dans un réseau collaboratif qui améliore la transparence, l'accessibilité et l'impact.

Pour les donateurs, la plateforme offre un processus de donation intuitif et transparent, soutenu par une diligence raisonnable rigoureuse et des contrôles de qualité basés sur la science, garantissant que les contributions soutiennent des initiatives crédibles et à fort impact. L'imagerie satellite en temps réel et les rapports d'avancement améliorent la transparence, favorisant la confiance et offrant aux donateurs un lien significatif avec les projets qu'ils financent.

Pour les organisations de restauration, la plateforme offre une visibilité mondiale, des opportunités de financement durable et des outils avancés pour le suivi et le reporting de l'impact sur le terrain. Des fonctionnalités intégrées telles que le tableau de bord DataExplorer et TreeMapper permettent une gestion efficace des projets et un suivi des données. FireAlert permet de détecter les incendies de forêt en temps réel, ce qui garantit une action rapide pour protéger les sites de restauration.

Avec plus de 75 000 utilisateurs actifs et près de 300 projets vérifiés de 190 organisations dans 64 pays, la plateforme est devenue un centre de confiance pour la restauration et la conservation. En faisant le lien entre les donateurs, les organisations de mise en œuvre et la science, elle permet aux parties prenantes de restaurer les écosystèmes, de lutter contre la disparition des forêts et d'avoir un impact mesurable sur l'environnement.

Participation tout au long de l'année : L'application et l'intégration nous permettent de répondre à une base d'utilisateurs plus large et à leurs besoins.

Conception conviviale: Nous offrons aux donateurs et aux responsables de la mise en œuvre des projets une expérience intuitive et transparente fondée sur les données, depuis les dons jusqu'au suivi de l'avancement des projets, et ce de manière transparente pour tous les utilisateurs et les personnes extérieures à l'organisation.

Accessibilité globale: Offrir un soutien multilingue, des outils à code source ouvert et la compatibilité avec divers systèmes de paiement pour répondre à un public mondial et à des besoins variés.

Innovation continue: Mise à jour régulière des fonctionnalités, de l'interface utilisateur et intégration de technologies émergentes éprouvées (par exemple, intelligence artificielle, télédétection, API) pour améliorer la transparence, le suivi et l'engagement.

Principaux enseignements

La confiance exige la transparence: Une diligence raisonnable rigoureuse et une communication claire des données du projet sont essentielles pour établir et maintenir la confiance entre les donateurs et les responsables de la mise en œuvre du projet. Un manque de transparence peut décourager l'engagement et le soutien à long terme.

Une conception centrée sur l'utilisateur est essentielle: Les premiers commentaires des donateurs et des organisations de restauration ont souligné l'importance d'une interface intuitive et de flux de travail fluides. Des processus complexes ou déroutants peuvent décourager l'adoption de la plateforme.

L'évolutivité nécessite une préparation: Au fur et à mesure que la plateforme s'est développée, la gestion de la demande croissante d'outils de soutien, de vérification et de suivi s'est avérée difficile. La mise en place d'une infrastructure et de processus évolutifs dès le départ est un facteur important de l'évolutivité.

L'assistance localisée stimule l'engagement: L'offre d'interfaces multilingues et de fonctionnalités spécifiques à chaque région était essentielle pour attirer les utilisateurs du monde entier. Le fait de ne pas répondre aux besoins locaux a initialement entravé la participation dans certaines régions.

Aspects qui n'ont pas fonctionné

Approche unique: Le fait de supposer que tous les utilisateurs, au niveau mondial, ont les mêmes besoins et la même expertise pour comprendre et apprécier l'importance des approches de restauration, a conduit à un désengagement. Il est essentiel d'adapter les expériences aux donateurs individuels et aux organisations de restauration.

Des fonctionnalités trop compliquées: Les premières versions comprenaient trop d'outils, ce qui a eu pour effet de submerger les utilisateurs. La simplification et la hiérarchisation des fonctionnalités essentielles améliorent l'adoption.

Conseils pour la reproduction

Investir dans des recherches préliminaires auprès des utilisateurs: Comprendre les besoins de toutes les parties prenantes (donateurs, responsables de la mise en œuvre, scientifiques) avant le début du développement afin d'éviter des remaniements coûteux par la suite.

Donner la priorité à l'évolutivité et à la flexibilité: Concevoir des systèmes capables de gérer la croissance et de s'adapter aux diverses exigences régionales dès le départ.

Mettre l'accent sur la création d'une communauté : Favoriser le sentiment d'une mission partagée entre les utilisateurs pour stimuler l'engagement et la collaboration.

Améliorer en fonction du retour d'information: Recueillir régulièrement des informations en retour et les utiliser pour affiner les fonctionnalités, en veillant à ce que la plateforme évolue en fonction des besoins des utilisateurs.