Des partenariats de collaboration pour un impact sur le terrain

La journée 2025 MH est organisée à l'usine Sparsa

NIDISI

La journée 2025 MH est organisée à l'usine Sparsa

NIDISI

La journée 2025 MH est organisée à l'usine Sparsa

NIDISI

La journée 2025 MH est organisée à l'usine Sparsa

NIDISI

2025 6e festival international du film culturel du Népal

NIDISI

2025 MH Journée à Katmandou

NIDISI

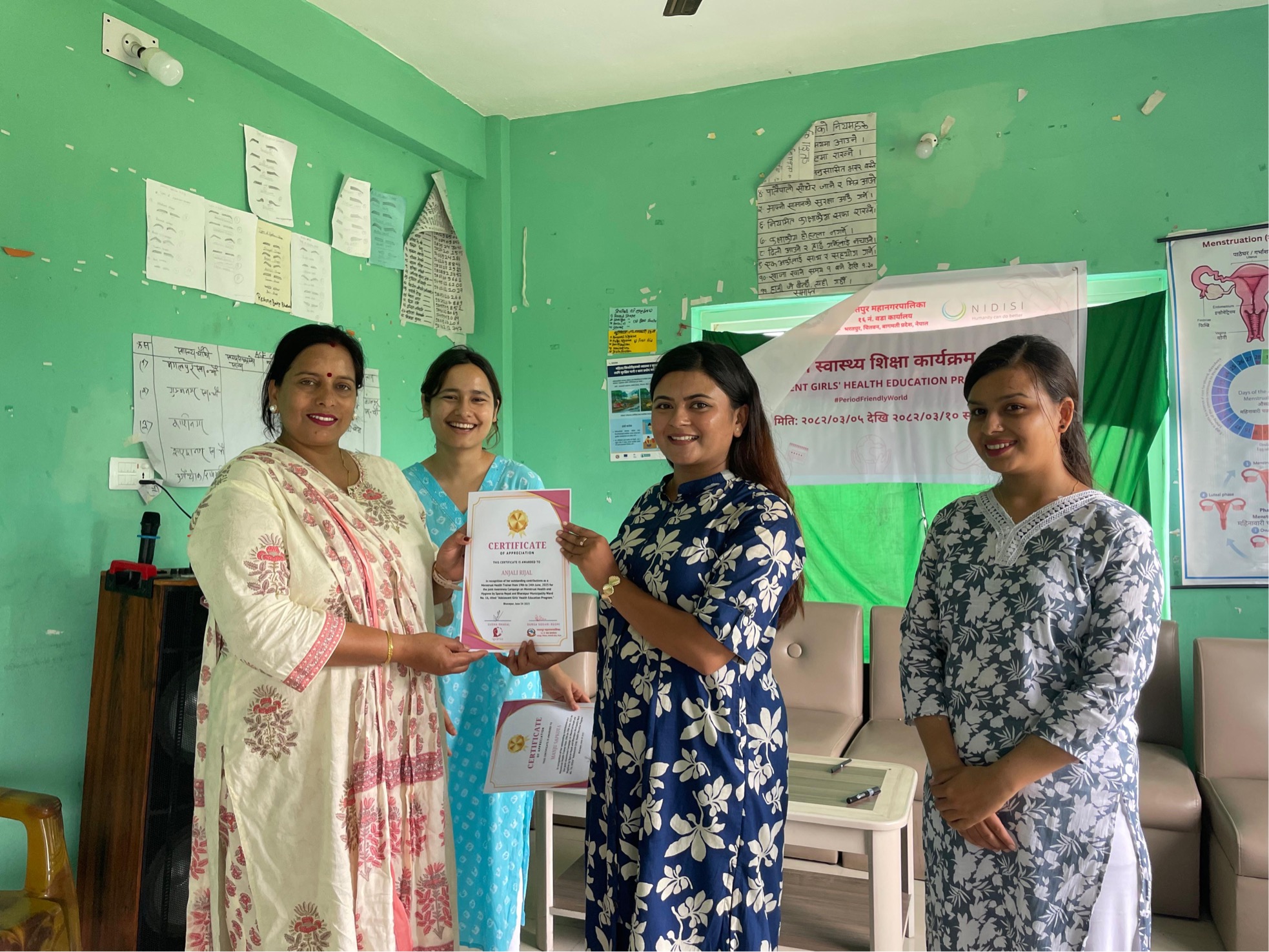

Développement de partenariats avec des ONG locales spécialisées dans la santé menstruelle

NIDISI

2022 panneau MH Day à Katmandou

NIDISI

Cet élément de base souligne l'importance de former des partenariats solides et collaboratifs pour obtenir un impact significatif et durable au niveau local. Le succès d'une entreprise sociale, en particulier d'une entreprise axée sur la santé menstruelle ou le bien-être de la communauté, dépend non seulement du produit, mais aussi de la force des réseaux qui le soutiennent.

Tout d'abord, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires locaux (tels que les municipalités, les ONG locales, les écoles de filles, les collèges, les foyers et les centres de santé), vous pouvez vous engager directement auprès de la communauté. Ces partenaires contribuent à faire connaître votre produit, soutiennent les activités de sensibilisation et aident même à la distribution ou à la vente. Ils veillent également à ce que les solutions soient adaptées aux besoins culturels, géographiques et économiques spécifiques de la région.

Deuxièmement, le fait d'être actif au sein de réseaux nationaux, tels que l'Alliance des partenaires pour la gestion de la santé menstruelle (MHMPA) au Népal, permet à votre projet de rester en phase avec les objectifs nationaux et les discussions en cours. Ces réseaux offrent une plateforme pour le plaidoyer, l'apprentissage par les pairs, les campagnes conjointes et la résolution collective des problèmes, ce qui vous permet d'étendre votre impact au-delà de votre localité immédiate.

Troisièmement, l'établissement de partenariats mondiaux ouvre la voie à l'apprentissage partagé et à l'innovation. Par exemple, l'apprentissage à partir d'autres initiatives, telles que le projet de serviettes en fibre de banane au Cameroun, peut vous aider à éviter les erreurs courantes, à adopter de meilleures technologies et à améliorer vos opérations grâce à l'exposition à diverses approches.

Enfin, il est essentiel de faire équipe avec des organisations de défense des droits des femmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'aborder des questions telles que la santé menstruelle. Ces organisations ont déjà de solides relations avec les communautés, une expérience en matière de plaidoyer sur les questions de genre et une présence de confiance sur le terrain. Collaborer avec elles vous permet d'accéder plus efficacement au bon public et confère une plus grande légitimité à votre travail.

Ensemble, ces partenariats permettent à votre entreprise de se renforcer, de gagner la confiance de la population, d'améliorer sa portée et d'assurer sa viabilité à long terme.

Confiance et crédibilité au niveau local : des relations authentiques avec les acteurs de la communauté favorisent l'acceptation, le retour d'information et l'appropriation de l'initiative.

Communication bidirectionnelle à tous les niveaux : des responsables de quartier aux instituteurs et aux agents de santé, l'engagement doit inclure toutes les voix. L'écoute des réactions à tous les niveaux renforce la conception et la mise en œuvre de l'initiative.

Vision commune, ancrage local : si les réseaux nationaux proposent des orientations politiques, ce sont les acteurs locaux qui transforment les idées en actions. L'alignement des objectifs à tous les niveaux permet de les ancrer dans la réalité et de les rendre réalisables.

Présence locale intégrée : Le fait que les membres de l'équipe soient basés dans les communautés renforce la visibilité au quotidien et permet des ajustements rapides et culturellement informés.

Participation à des réseaux pour la visibilité et les ressources : Faire partie de plateformes nationales et mondiales ouvre des portes pour le partage des connaissances, le plaidoyer commun et le financement.

Avantages et respect mutuels : Les partenariats doivent être réciproques. Qu'il s'agisse de visibilité, de formation ou d'outils partagés, chaque acteur doit bénéficier de la collaboration.

Cadre juridique favorable : L'enregistrement légal et les autorisations opérationnelles permettent de s'engager officiellement avec les écoles, les municipalités et les partenaires institutionnels.

Commencer par écouter les acteurs locaux: Les agents de santé, les enseignants, les responsables de quartier et les dirigeants communautaires apportent une connaissance approfondie des normes sociales, des obstacles et des opportunités. En recueillant les points de vue à tous les niveaux opérationnels, on obtient une image plus claire du paysage, ce qui permet de prendre des décisions mieux informées et de concevoir des programmes plus efficaces.

L'engagement communautaire favorise l'appropriation: Lorsque les parties prenantes locales sont impliquées dans la prise de décision - et pas seulement dans la mise en œuvre - les solutions gagnent en légitimité, en traction et en soutien à long terme. Cela prend du temps, mais l'investissement est payant. Les gens sont plus enclins à défendre le travail et même à prendre des responsabilités lorsqu'ils ont l'impression que leur contribution influe réellement sur le résultat.

Les partenariats multiplient la portée et la pertinence: Travailler avec des ONG, des écoles et des postes de santé élargit votre impact et garantit que les interventions reflètent les réalités locales. Ces partenariats ne se contentent pas de soutenir la mise en œuvre, ils ouvrent un espace de dialogue. Grâce à des échanges réguliers, de nouvelles idées émergent, des opportunités inattendues se présentent et votre approche reste adaptée aux besoins réels.

La confiance est lente mais fondamentale: La confiance locale se construit par la présence, le suivi et la cohérence, et non par des réunions ponctuelles. Elle dépend également de la circulation de l'information : les partenaires ont besoin de temps pour connaître les objectifs, les valeurs et les méthodes de travail de l'autre. Ce n'est qu'avec cette compréhension mutuelle qu'une collaboration authentique et durable peut prendre racine.

Adapter la communication au public: Les différents niveaux de partenaires requièrent des approches différentes, qu'il s'agisse de conversations informelles ou de protocoles d'accord formels. Une stratégie de communication claire permet d'adopter le bon ton, les bons outils et le bon moment. Chaque partenaire est différent, et le fait de prendre le temps de comprendre leurs attentes et leurs méthodes de travail préférées permet une collaboration plus efficace et plus respectueuse.

Soyez transparent sur l'état d'avancement du projet: si vous en êtes encore au stade du prototypage, dites-le. L'honnêteté suscite le respect, même lorsque les choses ne sont pas parfaites. Le fait de parler ouvertement des principaux défis à relever renforce la crédibilité et la confiance. Elle invite au dialogue, crée un espace pour la résolution conjointe des problèmes et aide à gérer les attentes des partenaires et des parties prenantes.

La cocréation est plus performante que les modèles descendants: La conception collaborative prend du temps, mais elle conduit à des partenariats plus solides, à une plus grande appropriation par les utilisateurs et à de meilleurs résultats. Lorsque les membres de la communauté et les partenaires locaux contribuent à façonner le processus dès le début - et pas seulement à le mettre en œuvre - ils s'investissent davantage et sont plus susceptibles de soutenir le travail à long terme. La co-création permet d'obtenir des informations qui échappent souvent aux approches descendantes, et elle crée une responsabilité mutuelle qui renforce la résilience en cas de difficultés.

Les organisations de femmes amplifient l'impact: Ces groupes apportent des racines communautaires profondes, une expérience vécue et une crédibilité, en particulier lorsqu'ils travaillent sur des sujets sensibles tels que les menstruations. Leurs réseaux ouvrent des portes que d'autres ne peuvent pas ouvrir, et leur présence de longue date permet d'instaurer plus rapidement la confiance. La collaboration avec des organisations dirigées par des femmes ou axées sur les femmes renforce la sensibilisation, garantit des approches sensibles au genre et ajoute une vision essentielle à la conception des programmes et au plaidoyer.

L'apprentissage à l'échelle mondiale apporte une valeur ajoutée, et non un modèle: S'engager avec des pairs au niveau mondial offre de l'inspiration, des stratégies partagées et un aperçu de ce qui fonctionne ailleurs - mais la reproduction directe est rarement adaptée. Les réalités locales varient et l'application aveugle de modèles externes peut conduire à l'échec ou au rejet. Au contraire, l'apprentissage significatif vient de l'adaptation des leçons globales à votre contexte spécifique, guidée par les connaissances et les besoins locaux.

Les réseaux nationaux sont des catalyseurs d'alignement: Le fait d'être actif au sein de plateformes nationales (comme MHMPA Nepal) relie votre travail aux dialogues politiques, renforce votre crédibilité et crée des opportunités de campagnes communes, d'apprentissage et d'influence. Ces réseaux contribuent à maintenir la pertinence et la résilience du projet dans un contexte national changeant.