伝統住宅(町家)保存のための革新的な融資メカニズム

町家とは、伝統的な職住一体の低層町家の総称である。京都の伝統的な町並みには、町家が密集しており、賑やかなコミュニティが形成されている。この伝統文化を守り、次世代に引き継ぐために、京都市とそのパートナーは最近、革新的な資金調達メカニズムを活用したいくつかのイニシアチブを立ち上げた。そのスキームには、関係者からの寄付、町家を修復するためのマイクロクレジット、ソフトローンなどが含まれる。このソリューションでは、様々な融資スキームが伝統家屋の保存にどのように役立っているかを紹介する。

コンテクスト

対処すべき課題

町家が消え、京都の伝統的な町並みも失われつつある。京都の町家の総数は約4万軒だが、毎年700〜800軒が失われている。京町家は、比較的精巧で繊細な素材をふんだんに使い、軽くしなやかな造りで知られている。礎石の上に柱を立てる建築技法は、古くから神社仏閣によく用いられてきたものだ。町家が失われつつある今、その職人技もまた消滅の危機に瀕している。京町家の重要性に鑑み、京都市は遺産である京町家を保存するため、独創的な融資制度を採用している。

所在地

プロセス

プロセスの概要

京都の事例は、日本中の町家が模範とするロールモデルとなった。このような非典型的な資金調達の仕組みは、世界の他の都市における遺産保存にインスピレーションを与えている。構成要素には、関係者からの寄付、町家修復のためのマイクロクレジット、ソフトローン、マッチングプログラムなど、町家保存のための資金スキームが提示されている。また、このチャレンジは、町家の所有者や市民、その他の関係者に、これらのスキームを知らしめることにもなった。重要なことは、京町家は珍しい建築技術によって建てられたユニークな建造物であるため、職人の技を守りながら京町家を改修することが、課題をうまく克服することにも役立っているということである。

ビルディング・ブロック

京町家開発基金

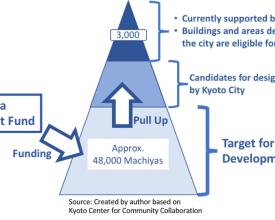

京都市は2005年、京都市地域連携センターとともに「京町家振興基金」を設立した。この基金は、国や自治体による財政支援に加え、市民や企業、外部からの寄付をもとに、町家の保存・再生・活用を推進することを目的としている。この基金のもう一つの重要な点は、京都市の町家や歴史的都市景観の保全の取り組みと補完関係にあることだ。地方自治体が支援できる町家の数は、予算の制約上限られている。現在、京都市が支援している町家は約3000軒。ギャラリーの写真にあるように、「町家ファンド」はピラミッドの底辺にある町家を支援し、より高いカテゴリーに引き上げようとするものだ。町家ファンド」は2005年に1億5000万円でスタートした。2016年3月までに、町家ファンドが支援した京町家の改修・修復は計76件にのぼる。最近は問い合わせも増えており、現在は毎年500件前後。

実現可能な要因

- 町家とその職人技を保存、修復、活用するための革新的な開発基金を設立する、市とそのパートナーによるイニシアティブ。

教訓

結局のところ、プロジェクトの運命は資金によって決まる。遺産保存プロジェクトは、実施すべきインフラ・プロジェクトのリストの中で、必ずしも優先順位が高いとは限らない。政府の予算は限られているため、文化的に重要な建物や家屋の所有者の多くは、遺産を保存するために別の資金源を探している。 資金調達の革新は、町家の所有者が他の事業やマンションに転換することなく、建造物を維持することを後押ししている。その結果、京都の下町の遺産を無傷のまま維持することにつながり、京都の観光にプラスの影響を与えることになった。

京町家応援クラウドファンディング

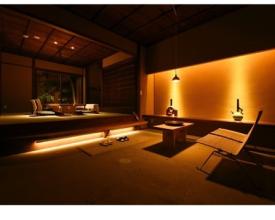

2016年、京都市と京都市地域協働センターは、より幅広い資金調達を目指し、町家を対象としたクラウドファンディングを開始した。対象となるのは町家の改修や活用提案で、町家は宿泊施設や飲食店として利用されることが多いため、ホテルや飲食店の内装改修が中心となる。当初はクラウドファンディングの企画書作成費用として最大100万円が支給される。その後、目標金額の半額以上の資金が集まれば、最大300万円の資金不足が補填される。2017年度、京都市は最大4件のプロジェクト提案を受け入れると発表した。2018年3月現在、町家を改修して伝統的なホテルとし、その隣に伝統的なものづくりを体験できるオープンファクトリーをつくるというプロジェクトが進行中だ。

実現可能な要因

- 京都市と京都市地域協働センターが連携し、町家クラウドファンディングの支援事業を実施。

- クラウドファンディングの提案書を作成し、資金不足を補う市の財政支援。

- 既存のクラウドファンディング・プラットフォームを活用した町家の改修・活用。

教訓

改修資金の選択肢が増えたことで、京町家の修復と活用の機運が高まっている。民間資金を活用した革新的な仕組みは、国税や市税への依存を減らし、京町家に独立したアイデンティティを与え、おそらくより長い持続可能性をもたらしている。

町家保全のための特別融資商品

2010年以降、町家保存に対する社会的関心が高まり、銀行が町家の修復に必要な資金を融資するようになった。最近では、京都市地域連携センターが、医療で使われるカルテを模した「町家カルテ」を作成・発行している。それぞれの町家の独自性や価値を具体的な形にして記録することで、町家の流通財としての流動性が大きく高まった。その結果、2018年3月現在、3つの地方銀行が町家の改修や活用に特化した融資商品を開始している。例えば、京都信用金庫は消費者(宿泊)ローンと法人ローンの両方を提供している。前者は、通常の住宅ローンが2.675%を要するのに対し、1~1億円を1.8~2.0%の金利で提供している。後者は3,000万円または5,000万円で、期間と担保提供の有無に応じて1.2~2.3%の金利が適用される。2011年から2017年までに、消費者ローン商品は123件、法人ローン商品は7件の契約を獲得した。

実現可能な要因

- 町家カルテ・プロジェクトは、それぞれの町家の建物の独自性と価値を具体的な形で記録した。

教訓

この融資は、官民が連携して町家の認定を行い、必要な修復工事の見積もりを銀行に提示し、修復工事ごとに補助金を出すというもの。この融資制度は、京都市やそのパートナー企業による他の取り組みと相まって、町家の保存・再生・活用をさらに後押しするものと期待されている。

町家遺産ネットワークと町家マッチングプロジェクト

町家保存の専門家、NPO、NGO、京都市など27団体が集まり、「町家ヘリテージ・ネットワーク」を結成した。その代表的な取り組みが「マッチ屋」と呼ばれるマッチング・プロジェクトだ。Match-Yaは、町家の所有者と、町家の活用に関心のある潜在的な居住者や事業者をつなぐプラットフォームである。供給側の現状として、多くの町家がすでに使われずに空き家になっているが、所有者は自分の町家で何ができるのか、誰にアドバイスを求めればいいのかわからない。一方、需要側からは、町家を活用した新しいビジネスに興味を持つ経営者が多く、伝統的な価値観と近代的な産業が融合していることが多い。Match-Yaを利用することで、町家の所有者、購入希望者、入居希望者の双方が、不動産、法律、融資、建築規制、公的補助金などの分野で、町家ヘリテージ・ネットワークのメンバーからの相談サービスやサポートを受けることができる。さらに、事業計画、広告、広報戦略などをデザイナーと共同で作成することもできる。オーナーの要望と入居者の希望が合致すれば、町家を新たな用途に活用することができる。現在までに、いくつかのマッチングが成功している。

実現可能な要因

-

市と各種団体が連携し、町家保全を目的としたネットワークを形成する。

-

町家所有者、購入希望者、入居希望者の双方が、町家を活用するための様々な専門家による相談やサポートを受けられるプラットフォームの構築。

教訓

京町家の保存は、自治体、住民、企業、事業者、民間事業者が文化発展のために協調して取り組んだ完璧な例である。京町家の復元プロセスは参加型かつ協議型のプロセスであり、関係者は資源を提供し、成果を所有することに前向きである。このように利害関係者を動員することが、特に高額な資金を必要とするプロジェクトの成功に不可欠であることを理解することは注目に値する。これは、ステークホルダーを対等なパートナーとし、意思決定における自主性を与えるとともに、法的・財政的側面から支援することによって達成される。

クラフトマンシップを守る

京町家は、特殊な建築技術と職人技によって建てられた独特の建築物である。その職人技を生かしながら京町家を改修するためには、所有者の立場に立つ市民団体、地元金融機関、不動産業者など、さまざまな人や組織が知恵を出し合う。

京都地域連携センターが主催する「地域連携大学校」では、京町家再生セミナーを開催。このセミナーは、京町家について学ぶ機会を提供するもので、京町家がどのように建てられたのか、伝統的に使用されてきた材料はどこから調達されたのか、京町家を管理・維持する方法、京町家を相続する方法、京町家を賃貸する方法、京町家をより住みやすくする方法などを学ぶことができる。これらのセミナーは、京町家が住民にとって身近な建築形態であることを知り、それをどのように復活させることができるかを学ぶ機会となる。

実現可能な要因

-

住民に親しまれている建築形式としての京町家について、またどのように復活させることができるかを学ぶ機会を提供する復活セミナー。

教訓

このような努力は大変なものであったが、日本の伝統的な構造設計や大工仕事に精通した建築家や職人による特別なトレーニングが、困難を克服するのに役立っている。この研修は、未来の世代が町家建築から学び、伝統的な技術を現代の仕事に応用するためのプラットフォームを作り上げた。

影響

経済効果: 京町家保存のための革新的な財政スキームの適用により、2010年以降、町家の取り壊しが大幅に減少し、文化的にかけがえのない京都の町並みが破壊の危機から救われただけでなく、修復の努力は古都に新たな経済的見返りをもたらしている。 何百もの町家が店舗やレストランに生まれ変わったり、趣のある賃貸宿泊施設に改装されたりしており、より多くの観光客を惹きつけている。訪日観光客は1000万人を超えると予想されており、京都市民は町家再生の取り組みから恩恵を受ける可能性が高い。

社会的インパクト: 古い日本と新しい日本の融合である京都の町家は、日本が誇る建築遺産であると同時に、特定の文化が歴史的過去のモニュメントを保護し、その社会文化的ルーツを保持する能力を証明するものである。 京町家の保存は、住民や行政を含む多くのステークホルダーからの資金を動員することで成功している。この修復は、文化遺産の保護を目指す多くの国々にとって、いかにして資金を生み出し、管理し、意識を高め、歴史保護に人々を参加させるかについてのケーススタディとなっている。

受益者

- 京都市在住者

- 京都市内の民間企業