Ermittlung von Prioritäten für die Wiederherstellung von Waldlandschaften auf der Grundlage von partizipativen Kartierungen und Waldinventuren auf subnationaler Ebene - Togo

Waldlandschaften und die Vorteile, die sie bieten - z. B. Holz, Brennholz, Wasserregulierung, Bodenschutz und Klimaregulierung - sind für das Wohlergehen der Menschen in Togo entscheidend. Viele Landschaften sind jedoch aufgrund einer nicht nachhaltigen Ressourcennutzung geschädigt, und es ist von entscheidender Bedeutung, ihre Bedingungen durch Wiederherstellung zu verbessern, um die Ernährungssicherheit und den Zugang zu Wasser zu verbessern. Diese Lösung definiert konkrete Optionen für die Wiederherstellung von Waldlandschaften (FLR) und die Landnutzungsplanung auf der Grundlage von partizipativen Kartierungen und Waldressourceninventuren auf subnationaler Ebene für 410.000 ha. Sie bildet die Grundlage für die nachhaltige Bewirtschaftung von Agrar-, Wald- und Mangrovenökosystemen mit unterschiedlichen Landbesitzsystemen wie heiligen Wäldern, Gemeindewäldern, Familienwäldern und Schutzgebieten und trägt so zum Wohlergehen der lokalen Bevölkerung, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bei.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Umwelt:

- Die Degradierung von Waldlandschaften - einschließlich Wäldern und Mangroven - beeinträchtigt die Fruchtbarkeit der Böden, das Funktionieren des Wasserkreislaufs und die Kohlenstoffspeicherung.

- Bodenerosion in Verbindung mit den Auswirkungen des Klimawandels verringert die Bodenproduktivität und führt zur Verschlammung von Flüssen und Seen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der Menschen.

- Die Präfektur hat eine sehr geringe Waldbedeckung von 8,91 % im Vergleich zu 29,06 % auf regionaler Ebene und 24,24 % auf nationaler Ebene.

Sozioökonomisch:

- Die Menschen sind auf Land, Ökosysteme und deren Ressourcen wie Nahrungsmittel, Brennstoffe und Futtermittel angewiesen.

- Die Schädigung und der Verlust von Wäldern schränken die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unmittelbar ein und beeinträchtigen die Lebensgrundlage der Menschen vor Ort, was die Bemühungen zur Armutsbekämpfung, die Ernährungssicherheit und die Erhaltung der biologischen Vielfalt gefährdet. Außerdem wird dadurch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels verringert.

- Das rasche Bevölkerungswachstum (2,84 % pro Jahr) erhöht den Druck auf die natürlichen Ressourcen, wie z. B. Holzbrennstoffe, und beschleunigt die Erschöpfung der Ressourcen.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

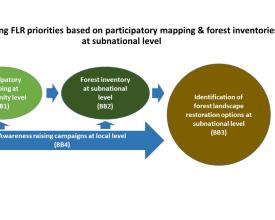

Die partizipative Kartierung auf Gemeindeebene, einschließlich der Ausbildung von Kartographen (BB1), bildete die Grundlage für die subnationale Waldinventur (BB2). Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme wurden Wiederherstellungsoptionen identifiziert und in einer sehr partizipativen Weise nach Prioritäten geordnet (BB3). Sensibilisierungskampagnen, die in regelmäßigen Abständen auf lokaler Ebene durchgeführt wurden (BB4), schufen das entsprechende Umfeld für die subnationalen Aktivitäten.

Bauklötze

Partizipative Kartierung auf Gemeindeebene

Die partizipative Kartierung wurde von den lokalen Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung und mit Unterstützung der GIZ durchgeführt. Dabei wurde ein echter "kantonaler" Ansatz verfolgt, indem gemeinsame Treffen zwischen den Gemeinden erleichtert wurden. Sie erstellten ihre Landnutzungskarten unter Anleitung von Beratern. Dies ermöglichte es, die relevante Wissensbasis für Landnutzungs- und Wiederherstellungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene zu entwickeln, und zeigte die Bedeutung der Vernetzung von Ökosystemen in einer Landschaft. Die wichtigsten Schritte der Kartierung:

- Vorbereitung: Analyse und Dokumentation vorhandener Informationen, lokale Besuche potenzieller Wiederherstellungsstandorte, Treffen mit den Verantwortlichen der Präfektur und ein Einführungsworkshop

- Sensibilisierungskampagne in allen 9 Kantonen und Bestimmung von zwei lokalen Kartographen pro Dorf (insgesamt 150)

- Schulung lokaler Kartographen in der Entwicklung von partizipativen Karten und der Verwendung von Geoinformationsinstrumenten wie GPS

- Partizipative Kartierung mit 77 Gemeinden, einschliesslich gemeinsamer Problemermittlung, Kartierung, Verifizierung und Ground Truthing von Landnutzungseinheiten durch lokale Experten und Kartographen

- Entwicklung der endgültigen Karten, Validierung und Rückgabe der Karten an die lokalen Akteure

Ermöglichende Faktoren

- Starkes politisches Engagement aufgrund der AFR100-Zusage von Togo

- Ernennung eines FLR Focal Point beim Direktor für Waldressourcen (MERF)

- Verfügbarkeit von lokalen Experten, technischer und finanzieller Unterstützung durch die togoische und deutsche Regierung

- Starke Zusammenarbeit und Wissensaustausch zwischen Projekten auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene

- Starkes Engagement und Beteiligung der Bevölkerung durch bestehende Präfektur-, Kantons- und Dorfentwicklungskomitees und Organisationen der Zivilgesellschaft

Gelernte Lektion

- Es war entscheidend, von Anfang an mit den Gemeindevorstehern und Entwicklungskomitees zusammenzuarbeiten und ihr lokales Wissen über Landressourcen und -nutzung zu nutzen.

- Die Gemeinden erarbeiteten die Landnutzungskarten selbst, während das Projekt die Rahmenbedingungen vorgab. Dies förderte die Eigenverantwortung, das Vertrauen und die Akzeptanz zwischen den Gemeinden. Es machte ihnen die Landgrenzen und Nutzungsarten, den Zustand und die Lage der Ökosysteme (Wälder, Agroforste, Kokosnussplantagen, Forstplantagen, Mangroven usw.) und die Art des Landbesitzes (öffentliche, kommunale, private und heilige Wälder) bewusst und ermöglichte es ihnen, gemeinsam Umweltprobleme als Grundlage für die Festlegung von Sanierungsprioritäten zu identifizieren.

- Eine Kombination aus lokal angepassten Führungs- und Kommunikationsprozessen (d.h. konsensorientierter Ansatz, Respektierung von Gewohnheitsregeln) mit technologischen Ansätzen (GPS) war sehr erfolgreich

Waldinventur auf subnationaler Ebene

Die Bestandsaufnahme der Naturwälder und Plantagen basierte auf einer partizipativen Kartierung. Sie umfasste die folgenden Schritte:

1. Ausbildung der Waldinventurteams

2. Definition von Waldtypen und -schichten (Stratifizierung): Analyse und Interpretation von RapidEye-Satellitenbildern 2013-2014 (Auflösung von 5 m x 5 m)

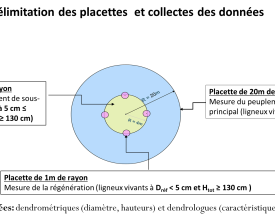

3. Durchführung der Vorinventur: Bewertung der Ergebnisse der nationalen Waldinventur, Vorbereitung der Feldarbeit, Bestimmung des Variationskoeffizienten und der statistischen Methode, Vermessung von 20 Kreisparzellen. Inventur des Hauptwaldbestandes mit einem Radius von 20 m für Stichproben mit einem Durchmesser von ≥ 10 cm und einer Höhe von ≥ 1,30 m; Inventur des Unterholzes in kreisförmigen Parzellen mit einem Radius von 4 m für Stichproben von Bäumen und Sträuchern mit einem Durchmesser zwischen 5 und 10 cm und einer Höhe von ≥ 1,30 m

4. Durchführung der Inventur: Vorbereitung der Feldarbeiten, Vermessung von 173 kreisförmigen Parzellen mit denselben Merkmalen der Probeparzellen wie bei der Vorinventur und mit Unterstützung lokaler Kartographen.

5. Verarbeitung der Daten auf der Ebene der regionalen Verwaltung mit Unterstützung der Verwaltungseinheit für die Bestandsdatenbank

6. Zonierung und Identifizierung von Optionen zur Wiederherstellung der Waldlandschaft

Ermöglichende Faktoren

- Erfahrung des technischen Personals von MERF bei der Durchführung der ersten nationalen Waldinventur in Togo

- Vorhandensein von Einheiten zur Verwaltung von Wald- und kartographischen Daten innerhalb von MERF

- Nutzung der Ergebnisse der ersten nationalen Waldinventur auf regionaler Ebene

- Verfügbarkeit von RapidEye-Satellitenbildern (2013-2014)

- Bewertung des Wiederherstellungspotenzials von Waldlandschaften in Togo (2016)

- Anleitung und Wissen der lokalen Kartografen über die lokalen Ressourcen während der Waldinventur

Gelernte Lektion

- Eine gründliche Identifizierung und Kartierung der Akteure zu Beginn der Bestandsaufnahme war entscheidend für die Bildung einer soliden Koordinierungsstruktur.

- Es war von entscheidender Bedeutung, das Interesse und die Unterstützung der lokalen Gemeinschaften für den Inventurprozess aufrechtzuerhalten, und zwar durch regelmäßige Kommunikation und Sensibilisierung.

- Die örtliche Forstverwaltung setzte die Inventur auf Gemeindeebene in bemerkenswerter Weise um; der partizipative Prozess versetzte die Förster in eine neue Rolle als hoch geschätzte Berater und Begleiter der Gemeinden bei der Waldbewirtschaftung. Die Verwaltung - einst als repressive Kraft und autoritärer Verwalter von Ressourcen wahrgenommen - wurde von der Gemeinde als Partner akzeptiert.

- Die Bestandsaufnahme, einschließlich der Identifizierung von insgesamt 70 Baumarten (einschließlich 24 Familien und 65 Gattungen) in den vier Zonen, schärfte das Bewusstsein für die vorhandene biologische Vielfalt und ihr Potenzial im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Waldlandschaft und der Anpassung an den Klimawandel.

Identifizierung von Optionen für die Wiederherstellung von Waldlandschaften auf subnationaler Ebene

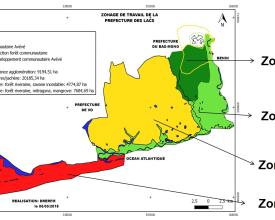

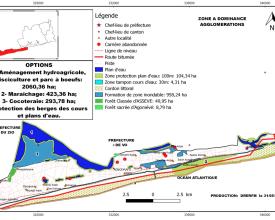

Die Ergebnisse der partizipativen Kartierung und der Waldinventur ermöglichten die Bewertung der Waldressourcen und die Ermittlung konkreter vorrangiger Optionen für die Wiederherstellung der Landschaft in 4 Zonen.

Kriterien für die Auswahl vorrangiger Optionen:

- Förderung der Wiederherstellung natürlicher Wälder, empfindlicher und spezifischer Ökosysteme,

- Erreichung gesellschaftlicher Ziele in Bezug auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt und des menschlichen Wohlergehens,

- Umsetzung im Rahmen bestehender Projekte in verschiedenen Landbesitzarten (Schutzgebiete, Gemeinschafts- oder Dorfwälder, heilige Stätten),

- Begrenzung der Fragmentierung von Waldgebieten und Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen natürlichen Lebensräumen.

Zu den Wiederherstellungsoptionen gehören die folgenden:

- Dicht besiedeltes Land (Waldland, Ackerland, Siedlungen): Waldanreicherung, Agroforstwirtschaft, Wiederherstellung von Flussufern)

- Landwirtschaftliche Flächen: verbesserte gemeinschaftliche Waldbewirtschaftung, Anreicherung von Agroforstsystemen, Pufferzonen um Gewässer, Holzenergiewälder

- Dichte Wälder, Buschland, Auwälder und Savannen: Wiederherstellung von Sumpfsavannen, Flussufern und Gemeindewäldern, Anreicherung von Brachflächen, verbesserte Weidebewirtschaftung

- Feuchtgebiete, Sümpfe, Mangroven, Grasland: Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Mangroven

Ermöglichende Faktoren

- Nationale Strategie für die Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung von Mangroven

- Masterplan für die Forstwirtschaft in der Meeresregion

- Nationale REDD+-Strategie wird derzeit entwickelt

- Nationale Methodik zur Bewertung von Wiederherstellungsoptionen (ROAM)

- Kenntnisse der Gemeinschaft über die Ressourcen

- Gute Zusammenarbeit zwischen der nationalen, regionalen und präfektoralen Regierung und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen.

Gelernte Lektion

- Die Prioritätensetzung erfolgte in hohem Maße partizipativ unter Einbeziehung von Gemeinden aus allen 9 Kantonen, Organisationen der Zivilgesellschaft, landwirtschaftlichen Beratungsdiensten sowie lokalen, regionalen und nationalen Forstverwaltungen

- Die Einbeziehung des Wissens der lokalen Gemeinschaften in den Prozess ist äußerst wichtig und wurde in der Vergangenheit nicht so intensiv betrieben.

- Die Rücksichtnahme und der Respekt vor den überlieferten Praktiken der Gemeinschaften sind von zentraler Bedeutung und müssen berücksichtigt werden; der Zugang zu heiligen Wäldern war nur möglich, wenn die gewohnten und traditionellen Verfahren eingehalten wurden

- Die Kenntnis der lokalen Sprachen, Traditionen und Verfahren war ein Schlüsselelement für den Erfolg

- Das Verständnis und die enge Abstimmung mit den lokalen Behörden war ein weiterer Erfolgsfaktor.

Sensibilisierungskampagnen auf lokaler Ebene

In jedem der 9 Kantone wurden Sensibilisierungskampagnen durchgeführt. Sie umfassten die folgenden Elemente:

- Feldbesuche zur Diskussion über den FLR und die Planung möglicher Aktivitäten

- lokale Treffen mit 77 Dörfern, um die Ergebnisse der Feldbesuche zu teilen

- Radiosendungen in den lokalen Sprachen

- Austausch mit dem Umweltdirektor der Präfektur,

- Entwurf und Entwicklung von Schildern für jedes Dorf

Nach der partizipativen Kartierung und Bestandsaufnahme wurden die Ergebnisse den Gemeinden durch die Aufstellung von Übersichtstafeln in den Dörfern selbst mitgeteilt, die für alle sichtbar und zugänglich waren. Dies löste gemeinschaftsinterne Diskussionen aus und ermöglichte die Identifizierung von ein oder zwei kostengünstigen Wiederherstellungsoptionen pro Dorf, die von den Gemeinden selbst unter der technischen Aufsicht von Forstdienstmitarbeitern umgesetzt werden können. Die kontinuierliche Information über verschiedene Sensibilisierungsformate und partizipatorische Treffen zur Identifizierung von FLR-Prioritätsoptionen in jedem der Kantone führte zu einer hohen Dynamik und Legitimation in den Gemeinden, sich an der Wiederherstellung zu beteiligen.

Ermöglichende Faktoren

- Bereitschaft der Landnutzer zur Teilnahme, da die meisten von ihnen vor großen Herausforderungen stehen (z. B. Mangel an Brennholz, Bodendegradation) und einen direkten Nutzen in der Wiederherstellung sehen

- Vorbereitende Besuche an den Hotspots der Wiederherstellung und Workshops, einschließlich Vereinbarungen mit Präfekturbehörden und traditionellen Häuptlingen

- Lokale NROs als sehr vertrauensvolle Partner

- Erfolgreiche Aktivitäten der GIZ im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Mono-Delta lieferten überzeugende Argumente zur Unterstützung der Wiederherstellung

Gelernte Lektion

- Es ist wichtig, aber auch eine Herausforderung, die geeignete Gruppengrösse zu definieren, um möglichst viele Mitglieder der Gemeinden zu erreichen (Dorf- oder Kantonsebene).

- Der Inhalt der Kommunikationsprodukte und -botschaften muss an die Gegebenheiten des jeweiligen Kantons angepasst werden.

- Die richtige Sprache für die Kommunikation ist entscheidend: Schon früh wurde beschlossen, den lokalen Dialekt zu verwenden, um ein gemeinsames Verständnis aller zu erreichen.

- Die Einbindung von Frauen in allen Phasen des Prozesses war entscheidend für dessen Erfolg.

Auswirkungen

- 267 Dorfvorsteher und 150 Vertreter von 77 lokalen Gemeinschaften in 9 Kantonen nahmen an Schulungsmaßnahmen teil

- ~8.000 Menschen (einschließlich Frauengruppen, Jugendliche, Vereine) nahmen an Sensibilisierungsmaßnahmen teil; ihr Verständnis für Landnutzungsmuster und Umweltprobleme wurde gestärkt

- Kartierungen halfen bei der Identifizierung der legalen Waldbesitzer und bei der Erstellung einer Landbesitzdatenbank; dies ermöglicht es, Landstreitigkeiten zu verstehen, zu verhindern und zu bewältigen

- Vertrauen wurde aufgebaut und Partnerschaften zwischen Zivilgesellschaft und Regierung gestärkt

- 12 Personen aus lokalen Forstverwaltungen stärkten die Kapazitäten für Kartierungen und Waldinventuren; dies ist entscheidend für die Fortsetzung der Wiederherstellung von Waldlandschaften auf nationaler und subnationaler Ebene

- Ein Plan zur Wiederherstellung von Waldlandschaften wurde erstellt, der konkrete Wiederherstellungsoptionen in vier verschiedenen ökologischen Zonen festlegt; er bildet die Grundlage für eine verbesserte Landbewirtschaftung, eine ökosystembasierte Anpassung und eine Verbesserung der Lebensgrundlagen

- Die regionale Forstverwaltung ist in der Lage, den Ansatz auf der Grundlage eines Prozessleitfadens für Kartierungen und Bestandsaufnahmen in anderen Präfekturen zu reproduzieren.

- Die Ergebnisse leisten einen direkten Beitrag zum Management der landbasierten Kohlenstoffbestände im Rahmen der nationalen REDD+-Strategie und der internationalen Klimaschutzverpflichtungen (NDC)

Begünstigte

- 172.148 Menschen

- Chefs der 9 Kantone und 77 Dörfer

- Präsidenten der Dorfentwicklungskomitees

- Regionaldirektionen für Landwirtschaft, Fischerei, Raumordnung, Forstwirtschaft und Umwelt

- Beamte der öffentlichen Verwaltung (Präfektur, Gemeinden, Kantone)

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

von Adade Folly, Präsidentin des Dorfentwicklungsausschusses des Kantons Agouegan:

Ich habe den Prozess der partizipativen Kartierung der Regionaldirektion für Umwelt und Waldressourcen mit Unterstützung der GIZ durch ProREDD verfolgt. Gemeinsam haben wir eine Karte unserer Landflächen erstellt und die Probleme im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Ressourcen ermittelt. Dank dieser Aktivität habe ich einen Überblick über die zu bewirtschaftenden Flächen im Kanton. Auf der Grundlage dieser Karte konnten wir gemeinsam mit dem Ausschuss eine bessere Bewirtschaftung unserer Ressourcen planen und uns dabei von den Projekten leiten lassen. Sie konnten uns bei der Sensibilisierung sehr gut erklären, wie unsere derzeitigen Maßnahmen die Mangroven zerstören und welche Folgen das hat. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich in meiner Kindheit meinen Vater beim Fischen in diesem Gebiet begleitet habe. Wir brachten genügend Fisch mit, der nicht nur für den Verzehr, sondern auch für den Verkauf bestimmt war. Heute sind die Mangroven zerstört, die Produktion ist gering und zu bestimmten Zeiten des Jahres gar nicht vorhanden. Ich bin sicher, dass die Durchführung der Wiederherstellungsmaßnahmen unseren Mangroven wieder Leben einhauchen wird.

von Assafoatse Kuetevi Ekovi, Chef des Kantons Agbodrafo:

Die heiligen Wälder des Kantons Agbodrafo stehen unter anthropogenem Druck. Der Klimawandel wurde als eine der Ursachen für die Erosion identifiziert, aber auch menschliche Aktivitäten wie die Gewinnung von Meeressand und das Sammeln von Steinen auf dem Meeresboden für Baumaßnahmen. Jedes Jahr werden etwa 5 m der Fläche der Dörfer an der Küste vom Meer verschluckt. Der Ort, an dem sich diese Dörfer ursprünglich befanden, ist bereits vom Meer eingenommen. Der Bedarf an neuem Land und Holzenergie hat zu einer starken Degradierung geführt, die sich in der Existenz kleiner Waldinseln von 2 bis 0,5 ha zeigt. Die Ränder des Togosees sind völlig kahl und wir sind Zeugen einer zunehmenden Transhumanz.

Der FLR-Prozess ermöglichte es uns, Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme vorzuschlagen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz der Küste, zur Wiederaufforstung der Ufer des Togo-Sees und zur Einrichtung von Weideflächen für Rinder wurden von der gesamten Bevölkerung begrüßt, da sie die Auswirkungen der Küstenerosion verringern, die Küste stabilisieren und die kleinen Waldinseln bewirtschaften können. Die Schaffung dieser Weideflächen würde dazu beitragen, Konflikte zwischen Landwirten und Viehhirten zu vermeiden.