Identifier les questions transfrontalières essentielles. Diagnostic intégré du système social et du marché de la gouvernance et aide cartographique à l'ordonnancement

Comment promouvoir la coopération transfrontalière entre des États membres ayant des priorités de planification, des problèmes de gestion et des modèles de gouvernance différents ?

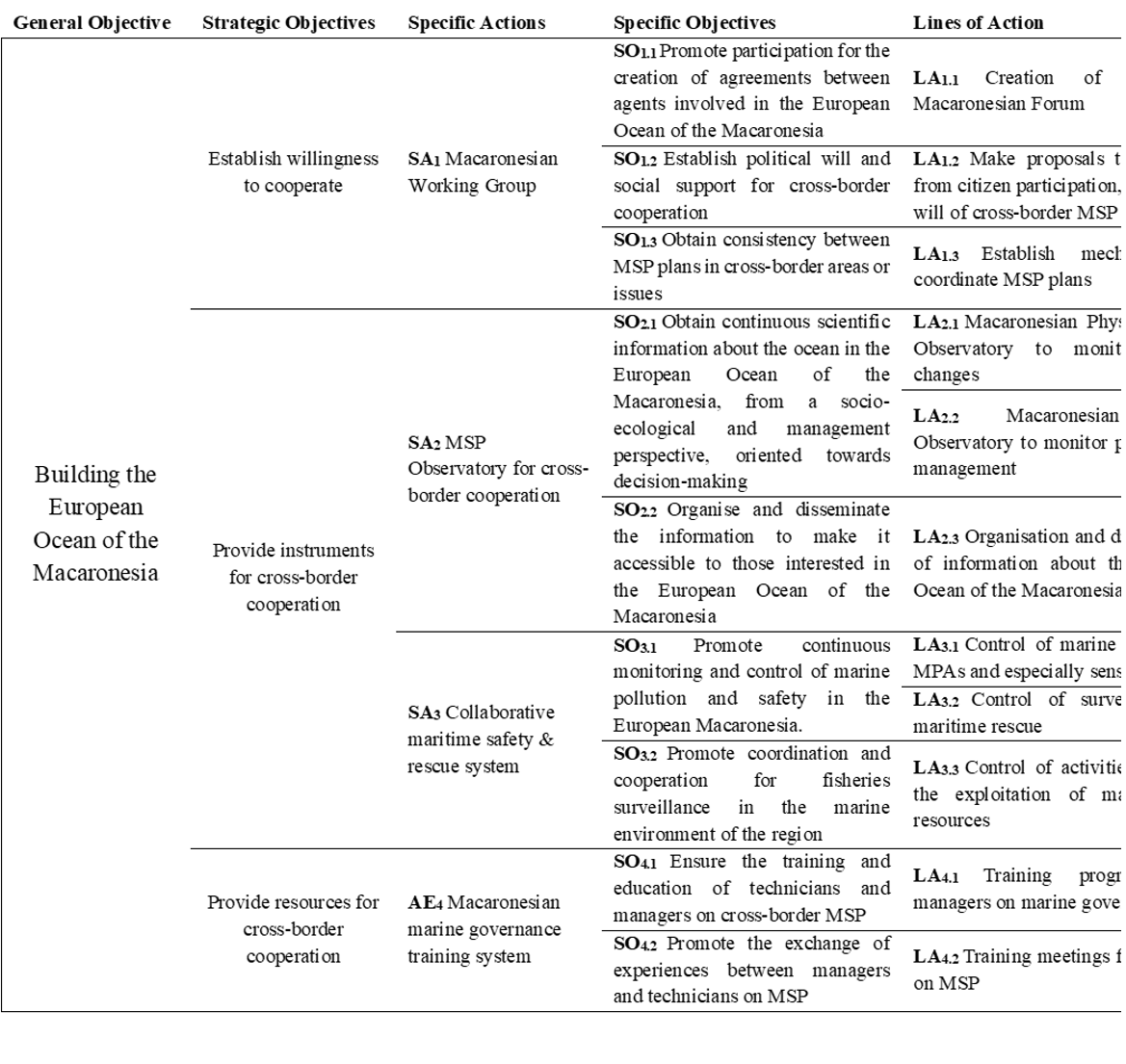

Dans ce premier pas, nous avons réalisé un diagnostic intégré, à partir de l'approche des services écosystémiques, centré sur l'analyse des interrelations entre les trois archipels. Cette analyse a permis d'identifier les questions d'intérêt commun et de donner la priorité à celles qui sont les plus faciles à résoudre en tant que point de départ pour guider les efforts de coopération. En outre, nous avons étudié les différents marchés de gouvernance, nationaux entre l'Espagne et le Portugal, mais aussi régionaux entre les Açores, Madère et les Canaries, ce qui nous a permis de déterminerles principales difficultés et limites associées, qui constituent un obstacle à la coopération transfrontalière, ainsi que les possibilités et mécanismes existants qui pourraient faciliter cette coopération.

Parallèlement au travail technique, il a été très utile de réaliser un processus participatif pour incorporer l'information des acteurs sociaux, économiques et institutionnels des différents archipels. L'étape précédente a été appuyée par un atlas cartographique de plus de 200 cartes et le navigateur en ligne correspondant, afin de visualiser les différents aspects de la coopération et de faciliter le reste des activités de travail.