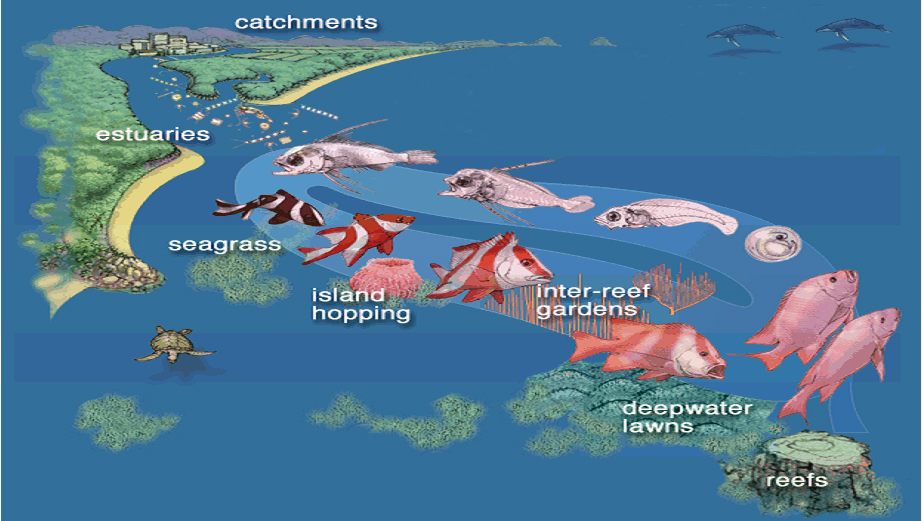

例えば、ライフサイクルの異なる段階にあるレッドエンペラーは、GBR全域で異なる生息地を利用する。

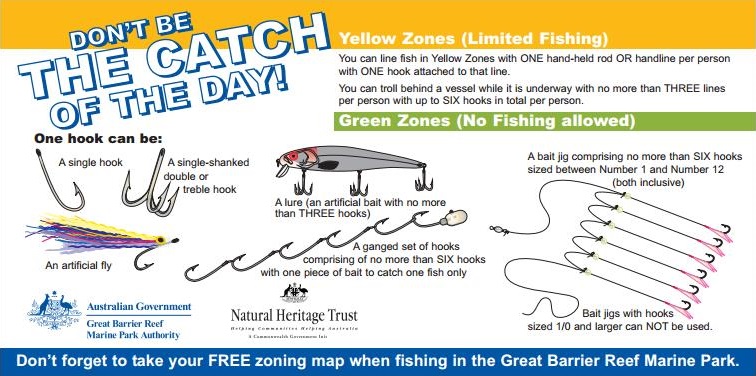

GBR計画プログラムを通じて、的を絞った教育資料が作成され、広く配布された。例えば、GBR全土に広がる70の生物地域の地図は、その後の多くの一般市民参加の基礎となる重要な文書であった。テクニカル・インフォメーション・シート(下記参照)の作成は、多くの人々が「生物多様性」とは何か、その重要性を理解していなかったため、「生物多様性」といった概念を平易な言葉で説明するのに役立った。同様に、海洋環境における「連結性」の重要性を説明する試みは、「Crossing the Blue Highway」と題されたポスター(下の写真を参照)によって大いに強化された。このポスターは、デジタルアート、写真、言葉を組み合わせて、陸と海、そしてGBRの生息域内における連結性の重要性を説明したもので、ゾーニングに対する「代表的」なアプローチの必要性を強く印象づけた。ステークホルダー・グループによって関心が異なるため、コミュニケーション・メッセージは、各分野を理解する専門家によって適切に調整された。例えば、漁業者に提示されたものと、研究者や政治家に提示されたものとでは、よく似たメッセージが異なっていた。

計画チーム内に、主要セクターが直面する問題を理解する専門家がいたことは、非常に貴重であった: