公海上の絶滅危惧種を保護するための慣習法への挑戦

最近発見されたこの海域の海洋哺乳類にとっての重要性に対する深刻な脅威の証拠は、80年代に科学界によって明らかにされ、国内外のメディアによって大きく取り上げられた。1991年3月に国際社会に提出された「プロジェクト・ペラゴス」と名付けられた提案では、法的な困難(ABNJに提案されたMPAの50%以上)にもかかわらず、国際的なMPAの設置の必要性が強調され、慣習法の保全上の欠点が浮き彫りにされた。

コンテクスト

対処すべき課題

猛威を振るう人間の脅威から海洋哺乳類を守るため、公海保護区を宣言する。破壊的な漁法(遠洋流し網漁)によって、この海域に生息する海洋哺乳類の多くが持続不可能な死亡率を記録していた。国際的なMPAを設置すればこの問題に対処できただろうが、この海域の大半は、どの国の管轄権からも外れていた。

所在地

プロセス

プロセスの概要

ビルディング・ブロックは、時間的かつ論理的な連続性において、明確に相互に結びついている。科学的な活動(この場合、組織的な科学とは対照的にNGOに基づく科学)が問題を発見し、市民社会がNGOやメディアの支援を受けて政治的な注目を集め、解決策が提示された。後者の効果は限定的であると判断されたため、市民社会と組織が協力してより有用なものにする必要がある。

ビルディング・ブロック

メディアと大衆の機運を高める

実現可能な要因

教訓

MPA指定に向けた提案書の作成

実現可能な要因

教訓

国際協定の策定と実施

実現可能な要因

教訓

新たな保全要件への国際法の適応

実現可能な要因

教訓

サンクチュアリの政策と経営慣行の改善

実現可能な要因

教訓

影響

ペラゴス・サンクチュアリ協定は、地中海の鯨類の苦境に対する国際的な注目を集めた。これは、a)その後数十年間、この海域の鯨類に関する新たな生態学的知識を生み出す実質的な実地調査の努力、特に、間もなく重要海棲哺乳類海域(IMMA)とみなされることになる海域の境界内の特定に関連した努力、b)この海域の生態学的重要性と独自性の顕著な可視化、広範な関心から保全努力へとつながるその後のプロセスの推進力、などを刺激した。ペラゴス・サンクチュアリに関する交渉は、SPAと生物多様性に関するバルセロナ条約議定書(1995年署名)の改訂に関する並行交渉に、締約国が地中海公海にSPAMI(地中海の重要な特別保護地域)を設置することを認める条項を盛り込むことを刺激した。その結果、ペラゴス・サンクチュアリは、その宣言と同時に、公海における世界初の保護区となった(ABNJ)。イタリアの流し網漁業は流し網禁止令を遵守したが、フランスの流し網漁業は、フランスがMPA指定に署名した後でも執拗に操業を続け、EU法で阻止しなければならなかった。

受益者

生態学的によく知られるようになり(IMMAの特定など)、ペラゴス・サンクチュアリ協定の結果、保護がより重視されるようになった鯨類の個体群;フランス、イタリア、モナコの沿岸地域社会

持続可能な開発目標

ストーリー

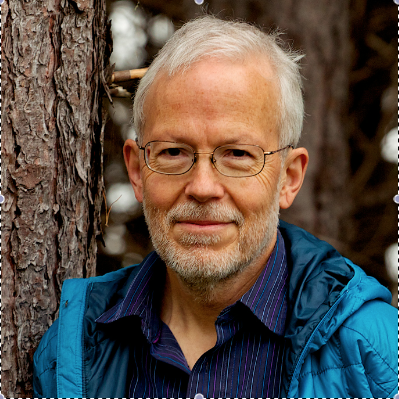

1990年代、イタリアの全国ストランディング・ネットワークのデータから、リグリア海が、流し網漁という陋習によって、前代未聞の大規模な鯨類虐殺の舞台となっていることが明らかになった。何百隻もの南イタリアの漁船が、メカジキを追って豊かな北部の夏の漁場に侵入し、FAOの全面的な後押しを受けて、毎晩何万キロもの致命的な網を海中に張っていたのだ。この網は航行を妨げ、鯨類やデビルレイなど多くの保護対象種を死に至らしめた。こうして、リグリア海に国際的な海洋保護区を設け、遠洋生態系全体を保護しようという構想が生まれたのである。当時、主流派の法的思考は、国際水域(リグリア海における鯨類の重要な生息地の大部分を含む、基線から12海里以遠の水域など)を保護することなど、笑い話だと退けていた。モナコのレーニエ3世王子の関心を高めるのに貢献したロータリークラブの後援を受け、私はNGOヨーロッパ・コンサベーションのファビオ・アウセンダとともに、この海域に大規模な鯨類保護区を設けることを提案する「プロジェクト・ペラゴス」と呼ばれる文書を起草した。1991年3月、この提案はモナコでレーニエ3世に提出され、レーニエ3世はこの提案を支持し、実現に協力した。1999年にローマで、フランス、イタリア、モナコの3カ国による「地中海哺乳類ペラゴス保護区」の正式協定が調印されるまでの8年間、保護区の構想は、世界自然保護基金(WWF)とグリーンピースの支援のおかげで存続しながら、官僚機構を通してゆっくりと進展した。このサンクチュアリは世界初の公海MPAとなり、海洋保護団体から高い評価を得た。残念なことに、ペラゴスは創設以来17年間、この海域の鯨類個体群の保護状況を大幅に改善するという目標を達成することができなかった。しかし、ペラゴスの概念は、この地域が保護されていると信じている地元の人々の心の中には生きている。フランスとイタリアの海岸沿いの町では、サンクチュアリとのパートナーシップを誇らしげに表明する町が増えており、また両国の科学者たちは、この地域の哺乳類相に関する確かな生態学的知識を構築するために努力を続けている(Giuseppe Notarbartolo di Sciara)。