交通指向の郊外化と地価取得のための土地区画整理

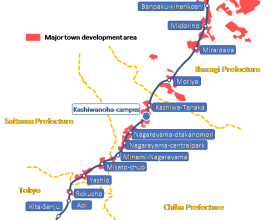

つくばエクスプレスは、東京都心(秋葉原)と国内最大の研究拠点(つくば研究学園都市)を高速で結ぶ、民間住宅開発と公共インフラ投資を一体化させた首都圏最新の大規模郊外鉄道延伸計画であり、全長58.3km、20駅が2005年に開業した。つくばエクスプレスの開発計画が持ち上がった当時は、東京の住宅需要が急速に膨れ上がっており、東京の東北エリアを中心とした既存の通勤路線は、代替手段やルートがなく深刻な混雑に陥っていた。急増する郊外住宅と輸送能力の両方の需要に応えるため、国は1989年に「住宅・鉄道整備法」を制定し、東京都心部との高速鉄道インフラとサービスとともに、需要の高い市場に大量の新築住宅用地を供給することを目的とした「特別」土地区画整理手法を導入した。

コンテクスト

対処すべき課題

つくばエクスプレスの開発計画が持ち上がった当時、東京では住宅需要が急速に膨れ上がっており、東京の東北地方を中心とする既存の通勤路線は、代替手段や代替ルートがなく、深刻な渋滞に陥っていた。

所在地

プロセス

プロセスの概要

民間鉄道プロジェクトは、日本では歴史的に高度経済成長期に不動産やその他の関連事業と一体化されてきた。対照的に、つくばエクスプレスのプロジェクトは、低成長期に自治体が特殊な方法で土地区画整理の手法を使って主導し、成功を収めた。この公的主導に、大手デベロッパーをはじめとする民間ステークホルダーが次々と続いた。

ビルディング・ブロック

土地集合のための公的イニシアティブ

郊外の新路線の沿線自治体は、鉄道と住宅開発の 両方のための土地組み入れにおいて、極めて重要な役 割を果たすことができる。市場自由保有制度のもとでは、土地利用計画や開発インセン ティブが、個々の土地所有者が指定された地区に貢献す るのに十分魅力的であれば、包括的土地調整制度は、都市イ ンフラ費用を節約し、新しい鉄道駅とともに交通指向の建 築環境を作り出すのに効果的である。

特別」土地区画整理法が導入され、都心との高速鉄道インフラやサービスとともに、需要の高い市場に大量の新規宅地を供給することを目指した。公共事業体は、土地区画整理事業を通じて、民間の土地所有者から提供された土地区画を積極的に取得することができる。事業が認可されると、拠出された土地区画の一部は鉄道施設用地として旧鉄道建設公団に評価額で譲渡され、その他の拠出区画は新たに開業する駅周辺の民間不動産開発用地として売却されるため、用地取得コストの削減、交通指向型開発の促進、開業直後の十分な乗客数の確保につながる。

実現可能な要因

- 土地区画整理を可能にする立法措置

- 鉄道と土地の一体開発を許可・促進する特別立法(例:日本の場合、住宅・鉄道整備法 - 詳細は http://www.houko.com/00/01/H01/061.HTM を参照)。

教訓

このプロジェクトで開発された地域の多くがグリーンフィールド開発(東京近郊の一部ではブラウンフィールド開発)であることを念頭に置くことが重要である。

長期的な町づくりのための民間貢献

新線沿線の大手デベロッパー、主要な土地所有 者、学術機関は、単に短期的な利益を得るための都市資 金調達ではなく、長期的な視点に立った交通指向のタウンシ ップの確立に関与した。こうした民間のステークホルダーの多くは、新しい鉄道開発によってもたらされるアクセスの利便性を活用し、良好なタウンマネジメントのイメージで自らの資産価値を最大化することを動機として、駅周辺に質の高い都市環境や最先端のスマートテクノロジーを提供してきた。

その好例が柏の葉キャンパス駅で、元々ゴルフ場跡地を所有していた不動産大手の三井不動産が、スマートシティの革新的要素を含む新しいショッピングモール、住宅タワーパッケージ、地域保健センターに再投資した。先端技術企業が発明したエリア・エネルギー管理システムは、建物施設(商業ビル、住宅、オフィス、ホテルなど)と電気施設(ソーラーパネル、バッテリーなど)をスマートグリッドで結びつけ、地区内の電力をコスト効率よく融通し、自然災害時には予備電力を確保する。

実現可能な要因

- 地価を回収してコストを完全に回収する前に、設備投資コストを負担できる大手デベロッパーの存在。

- 新しいタウンシップの設計に若い世代を参加させる有力大学の存在(詳細は http://www.udck.jp/en/ を参照)。

教訓

新しい科学技術回廊から中心業務地区、空港、その他の副次的な雇用の中心地まで、首都圏全域を網羅する鉄道網の延長は、都市間の顔の見える交流、ビジネス革新、ひいては都市の国際競争力をさらに加速させるだろう。

影響

経済効果: 総合的な鉄道・住宅開発は、4県にまたがる多くの市や町の地域経済の活性化に貢献した。また、沿線の住宅数や居住者数も、推定を上回るペースで増加した。その結果、駅から1.5km圏内の地価は2005年から2010年にかけて大幅に上昇した。重要なのは、新鉄道が開業後5年で黒字化に成功したことだ。

社会的影響:郊外の駅周辺に提供された高アメニティ住宅開発パッケージは、比較的若い子育て世帯を多数引き寄せている。民間デベロッパーと一緒になったこれらの新しい居住者は、沿線に活力を与え、独自の文化やライフスタイルを創造する上で重要な役割を果たしている。

環境影響:鉄道事業者と開発事業者は、新しく開発された地区から発生するエネルギー消費とCO2排出を削減するために大きな努力をした。つくばエクスプレスは、環境に配慮したさまざまなシステム(駅の屋根にソーラーパネルを設置、踏切をなくす、車両を磨かないなど)を施設に導入している。いくつかの新しいサテライトタウンでは、駅周辺の大規模な森林や公園を保全し、地域に根ざした環境活動を推進することで、新しい街づくりと既存の自然環境との調和に挑戦している。

受益者

- つくばエクスプレス沿線住民

- つくばエクスプレス事業者

- 自治体(4県にまたがるサテライトタウン)

- 不動産会社