より安全な学校

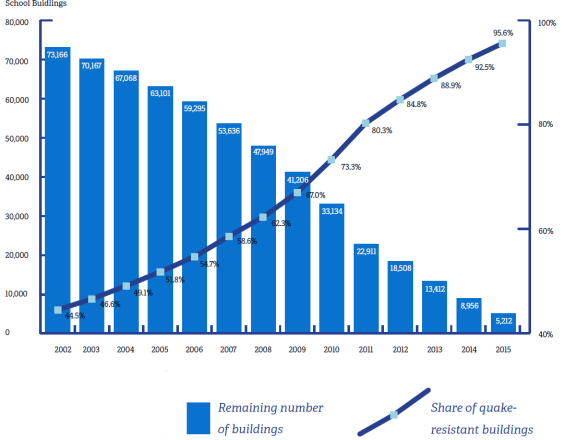

環太平洋移動帯に位置する日本は、絶え間ない地震と火山活動により、地震災害の危険に大きくさらされている。児童・生徒、教師、地域社会の安全を確保するため、日本政府は1978年、公立学校の耐震化を推進する「耐震化推進計画」を開始した。最初の20年間は、制度的、法的、財政的な課題により遅々として進まなかったが、この13年間で、学校校舎の耐震化を含め、地震による影響を管理するための新しい政策や改正された政策、建築基準、その他のガイドラインを策定し、耐震化において目覚ましい進歩を遂げた。自治体との協力を通じて、日本政府は2015年4月現在、学校インフラの耐震化率を95.6%に達している。

コンテクスト

対処すべき課題

日本では、学校は生徒の教育の場であると同時に、地域社会の活動や災害時の避難の場でもある。そのため、1981年以前に建設された鉄筋コンクリート造の校舎が、新しい建築基準法に適合していない場合には、その校舎を評価し、改修する必要があった。国の評価では、1981年以前に建築された学校は全国で8万8,000校あり、文部科学省は1996年に耐震診断と耐震改修による学校の耐震性向上を自治体に促した。 しかし、自治体の取り組みは予想以上に遅れており、2002年の総務省消防庁の調査では、耐震性が確認された校舎は全体の44.5%、耐震診断が完了した校舎は8万8,000校のうち31%にとどまった。従って、文部科学省としては、耐震改修・診断のスピードアップを図り、100%達成に向けた適切な施策を実施する必要があった。

所在地

プロセス

プロセスの概要

日本は、災害のたびに、学校の耐震性を高め、子どもたちや地域社会により安全な環境を提供するための制度や政策を改善・更新する学習機会としてきた。各災害に関する調査や分析は、データを入手し、「耐震校舎プログラム」の目標を達成するために、場所や対策の面で優先的に取り組むべき分野を特定するために行われた。これらの調査・分析に基づき、国は、自治体が実施上の問題を克服し、プログラムの目標達成に向けた進捗を後押しするために、財政的に支援する最善の方法を決定した。その結果、国はわずか13年間で95.6%の完成率(8万校のうち74,788校)を達成することができた。

ビルディング・ブロック

経験の積み重ね

学校耐震化の開発・推進の最大の誘因のひとつは、過去の震災経験である。1995年の阪神・淡路大震災を契機に総合指針が策定され、2004年の中越地震、2008年の中国・四川地震で校舎6,898棟が倒壊、19,065人の学童が死亡したことを契機に、同プログラムは勢いを増した。これを受けて文部科学省は改正地震災害対策特別措置法を成立させ、学校の改修・再建計画に対する国庫補助金の追加を支援した。2011年の東日本大震災では、非構造部材の優先順位が高まり、津波対策や避難所としての学校の機能向上の必要性が浮き彫りになった。各災害から学び、その教訓をシステムの改善に生かすことで、公立学校の耐震安全性の確保に貢献している。

実現可能な要因

- 国の政策を通じて、そのテーマを優先する必要性を認識すること。

- 目標を達成するために政策を改善する政治的意志。

教訓

学校の改修を優先的な取り組みと位置づける政治的な意志と関心は、国が経験をもとに制度や政策の改善策を講じるために不可欠であった。改修計画を推進するための絶え間ない努力は、人道的・経済的な理由による政治家の関心に誘導された面もある。人命を最優先する文化では、学校の耐震化政策は児童生徒の命を救うという目的がある。また、この政策は地域経済に貢献する効果的な投資であり、国民に受け入れられる具体的な結果をもたらすと考えられている。

データの入手可能性

学校耐震化プログラム」を設計・推進する上で特に重要なデータは、学校データ、被害データ、危険リスクデータの3つである。学校データは、気象庁と文部科学省が実施した調査・研究によって収集された。以下にその一覧を示す。

実現可能な要因

- 学校基本調査(1948年から毎年実施) 基本的なデータを収集する。

- 公立学校施設状況調査(1954年から毎年実施) 学校施設の建築面積や状況について調査する。

- 公立学校施設耐震状況調査」(2002年より毎年実施)学校施設の構造耐震性、体育館吊り天井等の非構造耐震性に関するデータを収集。

教訓

地震被害調査(阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大災害のたびに実施)とは、建物の被害状況、具体的には、どのような種類の建物がどのような被害を受けたのか、どのような場所でどのような状況下で被害が発生したのか、どのような地震で被害が発生したのかを収集することである。

国による財政支援と地方自治体の財政負担を軽減する制度

耐震性能が不足している学校の耐震改修や建て替えには、国から地方公共団体に補助金が上乗せされる。公立小中学校の耐震改修・建て替えは、原則3分の1が国庫補助金で賄われているが、震災対策特別措置法により、2008年度から国庫補助金が3分の2、地方交付税が2分の1に引き上げられた。さらに、地方自治体の地方債や地方交付税によって財源が捻出された。地震発生確率の高い東海地方に位置する静岡県では、公共建築物の耐震化に予算を充てるため、15年間にわたり法人税を7~10%増税した。釧路市の耐震化率は、資金不足のため10年間50%にとどまっていたが、PFI制度導入後3年で85.8%まで上昇した。

実現可能な要因

- 学校改修への投資の重要性に関する利害関係者の相互理解。

- プログラムの推進に関する自治体のコミットメント。

教訓

日本全国の学校の改修を実現するには、国による積極的な支援が不可欠だった。当初は地方自治体の財政負担が重く、プログラムの目標達成は遅々として進まなかった。国は、耐震改修や建て替えに対する国の補助金を増額することで対応した。また、当初の国家予算では耐震改修補助金の十分な財源を確保することが困難であったため、政府は補正予算や予備費の活用を検討した。

影響

経済

校舎の老朽化問題に取り組むため、文部科学省は建物の長寿命化を図るリハビリの推進に乗り出した。この取り組みでは、建物のすべての部分を撤去し、元の柱と梁を構造体として全面的に改修する。この方法によって、建物の寿命を30年以上延ばせる可能性がある。

環境

上述の新たなリハビリの取り組みでは、オリジナルの柱と梁を利用して建物部分をリファニッシュするため、新たに使用する部品の数を減らすことができる。また、建物の寿命が延びれば、完全な取り壊しや建て替えを避けることができ、結果として建物の環境負荷を減らすことができる。

社会的

学校と地域の合意形成の過程を通じて、市町村による啓発ワークショップが頻繁に開催され、学校のウェブサイトやニュースレターで情報が共有された。 その結果、学校の耐震化に対する市民の関心と意識が高まり、学校施設や避難所設備の維持管理における学校職員や地域の役割が強化された。

受益者

- 地域社会と学校

- 学校の子供たちとスタッフ。