Ökosystembasiertes Hochwasser- und Dürremanagement in Flusseinzugsgebieten

In den vom Klimawandel bedrohten Wassereinzugsgebieten werden technische Maßnahmen und Maßnahmen zur Kapazitätsentwicklung durchgeführt. Einschlägige Fachleute werden bei der Bewertung der Anfälligkeit unterstützt. Die Einbeziehung der Bevölkerung wird durch die Beteiligung an Stakeholder-Plattformen sichergestellt. Innovative EbA-Ansätze wie der Ansatz des "lebenden Wehrs" basieren auf lokalem Wissen und Initiativen und werden zu Demonstrationszwecken umgesetzt. Innovative technische Methoden wie Drohnen wurden eingesetzt, um das Projektgebiet vor, während und nach den Aktivitäten zu evaluieren und zu überwachen. Dieser Ansatz wurde kürzlich mit dem International Drone Pioneer Award 2017 für visionäre Drohnenanwendungen mit globaler Wirkung ausgezeichnet. Basierend auf den Erfahrungen werden EbA-Ansätze in die nationale Ebene und in Bildungsformate eingebracht.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

- Zunehmende Überschwemmungen und Dürreperioden verursachen Schäden und Wasserknappheit.

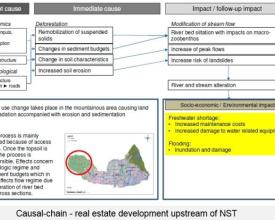

- Landnutzungsaktivitäten in Flusseinzugsgebieten (Reis, Kautschuk, Zuckerrohr) tragen zur Bodendegradation bei und führen zu Boden- und Ufererosion, Sedimentation grauer Infrastrukturen, erhöhtem Risiko von Erdrutschen, Verlust von Artenvielfalt und Wasserrückhaltevermögen.

- Den lokalen Wasserwirtschaftsinstitutionen mangelt es an technischen Kapazitäten und Konzepten zur Bewältigung solcher Extremereignisse.

- Die Bevölkerung hat mit wirtschaftlichen Einbußen aufgrund von Ernteausfällen und Produktionsverlusten im Fischereisektor zu kämpfen. In der Trockenzeit steht ihnen kein Wasser zur Verfügung und in der Regenzeit müssen sie mit Schäden an ihren Häusern und Feldern rechnen.

- Politische Konflikte zwischen verschiedenen Sektoren und das Fehlen formaler Regeln für die Stadtplanung verschärfen die Herausforderungen.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Die Bewertung von Schwachstellen und die Identifizierung verschiedener EbA-Maßnahmen zur Bewältigung der Schwachstellen (Baustein 1) ist eine Voraussetzung für die Umsetzung der praktikabelsten EbA-Maßnahme, z. B. lebendige Wehre (Baustein 2). Diese Maßnahme nutzt lokales Wissen (Baustein 3) in Kombination mit modernsten Anpassungsansätzen. Der Wissensaustausch zwischen Entscheidungsträgern und Praktikern (Baustein 4) zusammen mit dem Aufbau von Kapazitäten in den Bereichen Wasserüberwachung, Modellierung und ökonomische Bewertungsmethoden (Baustein 5) ermöglicht ein weiteres Upscaling des Ansatzes.

Bauklötze

Schwachstellenanalyse und Identifizierung von EbA-Maßnahmen

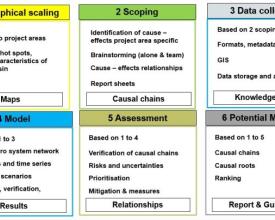

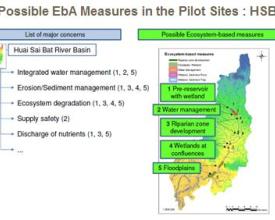

Der Ansatz zur Bewertung der Anfälligkeit ermöglicht es, die größten Probleme in Flusseinzugsgebieten zu ermitteln. Für diese Bewertung wurde der Ansatz auf der Grundlage von GIWA (Global International Water Assessment Methodology) und HSAP (Hydropower Sustainability Assessment Protocol) entwickelt und folgt einem sechsstufigen Ansatz, der Folgendes umfasst 1) Geografische Skalierung (Kartierung von Hot Spots) zur Festlegung der geografischen Grenzen der zu analysierenden Pilotgebiete; Identifizierung von Unterregionen innerhalb jedes Projektgebiets und Kartierung der wichtigsten Merkmale des Wassersystems und der wirtschaftlichen Aktivitäten; 2) Scoping durch Bewertung der ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen und Festlegung von Prioritäten unter den wichtigsten Anliegen und Problemen sowie Ermittlung der ursächlichen Faktoren für die ausgewählten Anliegen und Probleme; 3) Datenerfassung; 4) Modellierung zur Überprüfung und Quantifizierung der ursächlichen Zusammenhänge mit entweder physikalisch-deterministischen oder konzeptionellen Modellen, die a) hydrologische Modellierung mit der Software TalsimNG, b) Erosions- und Sedimentationsmodellierung mit der Modified Uniform Soil Loss Equation (MUSLE), c) Wasserqualitätsmodellierung mit der Software GISMO umfassen; 5) Bewertung zur Identifizierung von Risiken und Unsicherheiten und zur Priorisierung von Schwachstellen; 6) Identifizierung und Einstufung von potenziellen EbA-Maßnahmen.

Ermöglichende Faktoren

Verfügbare Datensätze (z. B. GIS) zu digitalen Höhenmodellen und Zeitreihen für Wasserabfluss, Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Evapotranspiration. Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren, um sicherzustellen, dass sie in die Entscheidungsprozesse einbezogen und die von ihnen als vorrangig eingestuften Probleme angegangen werden.

Gelernte Lektion

- Verschiedene Daten, wie Abfluss, Verdunstung, Feuchtigkeit, Temperatur usw., sind im Besitz verschiedener Institutionen. Einige von ihnen geben ihre Daten nicht weiter, da sie dies als Machtverlust betrachten. Dies muss so früh wie möglich berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projekts wurden Drohnen eingesetzt, um zusätzliche Daten über den Flussabfluss zu sammeln. - Die Datensätze waren teilweise unvollständig. Die fehlenden Informationen erlauben es nicht, bestimmte Auswirkungen zu analysieren und zu quantifizieren, so dass die Ergebnisse der Bewertungen noch mit Unsicherheiten behaftet sind.

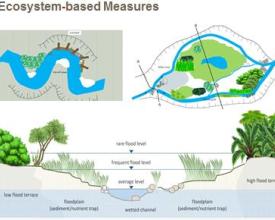

EbA-Maßnahme: Lebende Wehre als Hochwasserpuffer

Das Konzept des lebenden Wehrs ist eine EbA-Maßnahme, die auf dem Wissen der lokalen Gemeinschaften im Flusseinzugsgebiet beruht und im Einklang mit der Philosophie der Suffizienzökonomie des thailändischen Königs steht, Technologien anzuwenden, die auf lokalen Ressourcen und Know-how basieren. In einer ersten Phase wird im Fluss eine Bambusgitterkonstruktion errichtet, die eine Struktur für abbaubare Sandsäcke mit einer Mischung aus Sand, Kokosnusskokos und Dung bietet. Entlang der Flussufer wird eine Kombination aus Banyan-Bäumen (Ficus bengalensis) und anderen Hülsenfrüchten gepflanzt, um die Böden zu stabilisieren. Die breitwurzelnden Banyan-Bäume werden auf beiden Seiten des Wehrs gepflanzt. Die Wurzeln, die sie bilden, werden vom Dung genährt und dringen im Laufe der nächsten Jahrzehnte in die Bambuskonstruktion ein, um ein "lebendes Wehr" zu bilden. Diese Technologie bringt mehrere Vorteile mit sich, wie z. B. die Verbesserung der Grundwasserneubildung, die zu höheren Ernteerträgen führen kann, die Erhöhung der Artenvielfalt, wie z. B. die Vergrößerung des Lebensraums für Fische, der Pflanzenvielfalt usw., und die Stärkung der Einheit zwischen den beteiligten Akteuren. Die Terrassen ermöglichen es auch den Fischen, flussaufwärts zu wandern. Die Instandhaltungskosten und der Aufwand für diese Methode sind gering und können von den lokalen Gemeinschaften leicht durchgeführt werden.

Ermöglichende Faktoren

- Lokale Akzeptanz und Eigenverantwortung - Klärung der Landbesitzverhältnisse auf der Baustelle - Einbeziehung von Interessengruppen wie der lokalen Bevölkerung (idealerweise mit Unterstützung der Regierung und des Privatsektors) - natürliche Materialien, die in der Gegend verfügbar sind, wie Bambus, Sandsäcke, Baumsetzlinge usw. - Arbeit auf freiwilliger Basis, finanzielle und materielle Unterstützung durch die Gemeinde in der ersten Phase, Unterstützung durch die Regierung und/oder den privaten Sektor in einer späteren Phase

Gelernte Lektion

- Da diese Maßnahmen als lokale Weisheit angesehen werden, haben sie die volle Unterstützung der lokalen Gemeinschaft und werden von lokalen Akteuren finanziert und umgesetzt. Dies hat ihnen viel Aufmerksamkeit und Interesse seitens der thailändischen Regierungsinstitutionen eingebracht. - Es mangelt jedoch an wissenschaftlicher Unterstützung. Dies führt dazu, dass der Bau ohne ordnungsgemäße Planung und ohne Abstimmung mit den lokalen Wasserwirtschaftseinrichtungen erfolgt. In der Vergangenheit wurden neu errichtete Wehre an den falschen Stellen und zur falschen Zeit gebaut, wodurch der Flussabfluss während einer frühen Hochwassersaison unterschätzt wurde, was zu Schäden oder sogar zur Zerstörung der unvollständigen Bauwerke führte. Es sind jedoch weitere Kenntnisse erforderlich, um den Glauben an falsche Auswirkungen von EbA-Maßnahmen zu zerstreuen und den Akteuren zu vermitteln, an welchen Orten EbA-Maßnahmen durchführbar sind.

Nutzung von lokalem Wissen und Eigenverantwortung durch Flussgebietsausschüsse

Die Einrichtung von Flussgebietsausschüssen, in denen die Bevölkerung eines Einzugsgebiets sowie die Wissenschaft, die Regierung und andere vertreten sind, ist für den Erfolg der Flussbewirtschaftung von entscheidender Bedeutung. Die Verbindung zwischen der lokalen Bevölkerung und den Wasserressourcen, insbesondere im Einzugsgebiet des Tha Di, ist sehr stark. In den lokalen Gemeinschaften wird das Wissen über Klimaveränderungen und Naturkatastrophen (Überschwemmungen und Dürren) von Generation zu Generation weitergegeben, ohne dass es viel schriftliche Dokumentation gibt. Das Konzept des Hochwasserschutzes durch lebende Wehre stammt von den lokalen Anrainergemeinschaften und starken Führungspersönlichkeiten mit innovativen Ideen und der Bereitschaft, verschiedene Ansätze für den Hochwasser- und Dürreschutz zu erproben. Die Kombination dieser starken Eigenverantwortung mit den hydrologischen Daten der lokalen Universitäten und den Verwaltungskapazitäten der regionalen Regierungsinstitutionen ermöglicht ein ganzheitliches Wassermanagementkonzept. Alle diese Akteure sind in den Flussgebietsausschüssen vertreten.

Ermöglichende Faktoren

- starke Partnerschaft und Eigenverantwortung der Gemeinschaft - innovative Ideen und Bereitschaft zum Experimentieren - Bereitschaft zur Bereitstellung von Ressourcen (Zeit, Arbeitskräfte, lokales Material) - Flussgebietsausschüsse sind die Brücke zwischen den lokalen Akteuren und den Wasserwirtschaftseinrichtungen der Regierung

Gelernte Lektion

Die Flussgebietsausschüsse in den verschiedenen Flusseinzugsgebieten befanden sich zu Beginn des Projekts in sehr unterschiedlichen Stadien. Einige waren bereits voll etabliert, was die Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung und die Zusammenarbeit zwischen lokalen Interessengruppen, dem öffentlichen Sektor und der Wissenschaft erleichterte. Andere RBCs hatten zu Beginn des Projekts noch nicht einmal ihre erste Sitzung abgehalten. In diesen Fällen übernahmen die lokalen Interessengruppen die Verantwortung für ihre Wasserressourcen, was es ermöglichte, das Projekt voranzutreiben, während sich die RBC noch in der Gründungsphase befand.

Besuche zum Wissensaustausch auf lokaler und nationaler Ebene

Die Organisation von Vor-Ort-Besuchen und der Austausch von Interessenvertretern und Entscheidungsträgern zwischen den drei verschiedenen Pilot-Flusseinzugsgebieten war eine großartige Methode, um den Austausch und das gegenseitige Lernen über potenzielle EbA-Maßnahmen in den verschiedenen Flusseinzugsgebieten und zwischen den Institutionen zu fördern. Dieser Austausch löste einen wichtigen Austausch über die Durchführbarkeit von Maßnahmen, ihre Anwendung an verschiedenen Orten und die Möglichkeiten für ein Upscaling aus. Außerdem war einerseits ein freundschaftlicher Wettbewerbsgeist zu spüren, welches Flusseinzugsgebiet früher die bessere ökosystembasierte Wasserbewirtschaftung haben würde. Andererseits haben sich Institutionen, die sonst miteinander konkurrieren, zusammengetan und begonnen, zu kooperieren.

Ermöglichende Faktoren

- Austausch lokaler Erfahrungen - Kooperation über Flusseinzugsgebiete hinweg - GIZ-Projekt als neutraler Rahmen ermöglichte es nicht-kooperativen Institutionen, zusammenzukommen

Gelernte Lektion

- Konkrete Beispiele und bewährte Praktiken für EbA-Maßnahmen helfen den relevanten Akteuren, EbA-Konzepte und ihre Vorteile besser zu verstehen. - Gleichzeitig können EbA-Maßnahmen nicht einfach auf andere Flusseinzugsgebiete übertragen werden, und die zuständigen Personen müssen für die Notwendigkeit flussgebietsspezifischer Anfälligkeitsbewertungen sensibilisiert werden.

Aufbau technischer Kapazitäten in den Bereichen Wasserüberwachung, Modellierung und wirtschaftliche Bewertungsmethoden

Auf lokaler und nationaler Ebene wurden Schlüsselkapazitäten für den Aufbau einer nachhaltigen Flussbewirtschaftung aufgebaut, nämlich hydrologische Modellierung, Anfälligkeitsbewertungen für künftige Überschwemmungen und Dürren sowie wirtschaftliche Bewertungsmethoden zur Ermittlung geeigneter ökosystembasierter Anpassungsmaßnahmen. Im Rahmen des Projekts wurde die Drohnentechnologie zur Überwachung des Einzugsgebiets und zur Verbesserung der Modellierung künftiger Hochwasserrisiken eingeführt. Gemeinsam mit deutschen Forschungsinstituten und Praktikern wurde eine Reihe von Schulungen durchgeführt, die sowohl den theoretischen Hintergrund als auch die praktische Anwendung in den Flusseinzugsgebieten beinhalteten.

Ermöglichende Faktoren

- Ausreichende technische und finanzielle Kapazitäten lokaler Forschungsinstitutionen - Motivation einzelner Personen, die als Agenten des Wandels innerhalb ihrer eigenen Institution agieren und die Schulungen nachbereiten bzw. das neu erworbene Wissen in ihrer täglichen Arbeit umsetzen.

Gelernte Lektion

Internationale Einrichtungen/Experten müssen sich über das Wissensmanagement und die Lernstrukturen der lokalen Einrichtungen im Klaren sein und bereit sein, ihren eigenen Ansatz entsprechend anzupassen.

Auswirkungen

1) Umwelt

- Schäden durch Überschwemmungen und Dürren für lokale Gemeinden, Wirtschaft und Ökologie werden reduziert.

- Sedimente und Nährstoffe werden in landwirtschaftlich relevanten Gebieten gehalten.

- Die Wasserqualität wird verbessert.

- Dezentrale und neue Lebensräume fungieren als wertvolle Gebiete zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, insbesondere in der Trockenzeit.

2) Soziales

- Die Gemeinden sind widerstandsfähiger gegen Sturzfluten während der Regenzeit.

- Das Wasser aus Überschwemmungen, das in der Landschaft zurückgehalten wird, erhöht den Wasserspeicher für den Verbrauch und die Bewässerung in der Trockenzeit.

- Es kann mehr Wasser für mehr Menschen und/oder für mehr Bewässerungsflächen bereitgestellt werden.

- zwischen 780 mehr Menschen im Jahr und bis zu 15.000 mehr Menschen im Jahr 25.

- 1.500 Menschen wurden direkt und 4.500 indirekt durch Sensibilisierung und Schulung erreicht, 530 Beamte wurden in der wirtschaftlichen Bewertung von EbA-Optionen geschult.

3) Politische Maßnahmen

- Das DWR und das RID als die wichtigsten Krieg führenden Organisationen räumen EbA-Lösungen in ihrer Politik und ihren Plänen Priorität ein, wobei das DWR 535.000 EUR und das RID 20 Millionen EUR investiert.

- Die derzeitige Regierung, der Nationale Rat für Frieden und Ordnung, kündigte Projekte zur Sanierung von Wäldern (ca. 7.520 ha) und zur Verhinderung von Bodenerosion an (Vetivergras wird auf 1.080 km2 gepflanzt).

- Durch die Sanierung der Wälder und die Anpflanzung von Vetivergras werden jährlich bis zu 84.000 Tonnen CO2 gebunden.

Begünstigte

Die ländliche Bevölkerung in den Flusseinzugsgebieten profitiert von den Maßnahmen zum Hochwasser- und Dürremanagement, da sie weniger anfällig für die Auswirkungen von Hochwasser und Dürre ist.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

Landwirt Wanchart Samdang aus Nakhon Si Thammarat baut wie die meisten Landwirte in Südthailand wenig Reis an, sondern hat sich auf den Anbau von Gemüse und Obst spezialisiert, insbesondere Durian- und Mangostan-Früchte. Beide verkaufen sich gut auf den lokalen Märkten. Die Bewässerung ist jedoch ein Problem, und am Ende der Trockenzeit ist das Wasser knapp. Sein Reservoir füllt sich in der Regenzeit und das Wasser bewässert die Obstbäume. In der Trockenzeit muss er Flusswasser anzapfen und es zu den Obstplantagen pumpen. Da die Wasserverfügbarkeit in diesem Gebiet eine allgemeine Herausforderung darstellt, haben sich die Bauern der angrenzenden Dörfer zusammengeschlossen. Mit Hilfe der Regierung und unterstützt von lokalen Universitäten und der GIZ bauen sie ein lebendes Wehr, das den Fluss verlangsamt. Zuvor haben sie versucht, mit Zement zu bauen, aber das ist "totes" Material, das vom Wasser zerstört wird und teuer im Bau und Unterhalt ist. Deshalb haben die Bauern Bambus und andere natürliche Materialien in Kombination mit Flussvegetation wie Bäumen und Sträuchern verwendet, um das Flussufer zu stabilisieren. Sie haben ein "lebendes Wehr" geschaffen, das Überschwemmungen standhält und den Fluss verlangsamt, so dass mehr Wasser in die umliegende Natur fließt. Die lokale Gemeinschaft wird durch die gemeinsame Arbeit gestärkt. Jeder beteiligt sich, und Wasserknappheit ist selten ein Problem. Außerdem hat sich der Ertrag der Obstbäume erhöht, so dass Herr Samdang mit einer nachhaltigen Bewässerungsmethode mehr Geld verdienen kann.