Silvocafé - Einbindung der Forstwirtschaft in Kaffeefarmen als Strategie zur Wiederherstellung

In Zentralamerika wurde die Kaffeeproduktion durch die Preisinstabilität negativ beeinflusst, wovon vor allem Kleinbauern mit Kaffeeplantagen in Mittel- und Tieflandgebieten mit Standardqualität betroffen sind.

Silvocafé ist ein agroforstwirtschaftliches Geschäftsmodell für Schattenkaffeeplantagen, das die waldbauliche Bewirtschaftung und die Ernte mit einheimischen und kommerziell hochwertigen (HCV) Perferenzbäumen ergänzt. Die Lösung basiert auf Erfahrungen, die in Guatemala und Costa Rica gemacht wurden.

Wenn das Silvocafé-Modell umgesetzt wird, kann der Kaffeebauer das Ökosystem auf seinem Land wiederherstellen, indem er die Ökosystemleistungen verbessert (Erosionsschutz, Wassergewinnung, Verringerung der Landschaftsfragmentierung, erhöhte Kohlenstoffbindung und Erhaltung der biologischen Vielfalt) und gleichzeitig Holznebenprodukte mit HCV-Bäumen produziert, mit kurz-, mittel- und langfristigen Erträgen, je nach seiner Planung.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

- Volatilität der Kaffeepreise, die sich aus dem Rückgang der internationalen Exporte, der Abwertung der lokalen Währung der Erzeugerländer, der vorgelagerten Wertschöpfungskette auf Betriebsebene und den Terminmärkten für Kaffee, die der Finanzierung unterliegen, ergibt.

- Schädlinge und Krankheiten, die sich auf die Ernteerträge und damit auf das Einkommen aus der gewerblichen Tätigkeit auswirken; so hat beispielsweise der Kaffeerost die Produktion von 19,14 Doppelzentnern Gold/ha auf 14,7 Doppelzentner Gold/ha im Jahr 2019 reduziert, die fehlende Erneuerung der Kaffeeplantagen.

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Die Einbeziehung der Forstwirtschaft in den Kaffeeanbau (B1) ist an sich auf der Ebene des landwirtschaftlichen Betriebs funktional und bringt demjenigen, der sie anwendet, Vorteile, da sie die Kriterien und technischen Parameter für die Kombination von Kaffee- und Holzproduktion festlegt, ohne dass die eine die andere beeinträchtigt, wobei Kaffee die Hauptkultur und Holz ein Nebenprodukt in der Produktionseinheit bleibt.

Einbeziehung von Maßnahmen zur Entwicklung des Kaffeeanbaus in die Forstpolitik (B2); Ziel ist es, die Vorteile von B1 auf nationaler Ebene durch Änderung und/oder Anpassung der nationalen Programme zu verstärken.

Schließlich fungiert B1 als Labor, in dem die Anwendbarkeit der vorgeschlagenen B2-Maßnahmen getestet werden kann und Diskussionen zwischen den B2-Akteuren stattfinden können.

Bauklötze

Einbeziehung der Forstwirtschaft in den Kaffeeanbau

Silvocafe ist eine Wiederherstellungstechnik, die darauf abzielt, die Holzproduktion in Kaffeeplantagen durch die Einbindung und Bewirtschaftung einer bestimmten Baumdichte -AVC- als "Schattenbäume" rentabel zu machen. Die Schritte zur Durchführung sind:

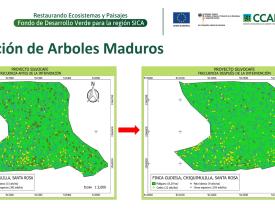

- Extraktion von ausgewachsenen Bäumen: Mit einer Zählung und Georeferenzierung von Bäumen mit einem DBH > 10 cm wird eine Extraktion anhand folgender Kriterien durchgeführt: Häufigkeit pro Hektar, phytosanitärer Zustand, Baumform, Dichte nach Arten von Interesse und Verteilung.

- Neupflanzung geschädigter Kaffeepflanzen und Einbeziehung von HCV-Bäumen: Jeder entnommene Baum betrifft etwa 20 Kaffeepflanzen, d. h. 500 bis 700 Pflanzen/ha, was eine Neupflanzung von 10-15 % der Pflanzen/ha nach jedem Eingriff bedeutet.

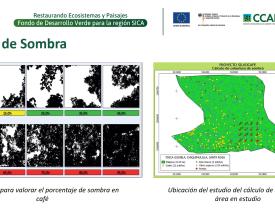

- Schaffung einer angemessenen Beschattungsdichte von Bäumen mit hohem kommerziellen Wert: Dies erfordert einen Bestand von 40-60 HCV-Bäumen/ha; mit einem empfohlenen Abstand von 12x14 m

- Planen Sie Durchforstungen zur Verbesserung der Beschattung: Eine höhere Beschattungsdichte (50-70% Deckung, 50-30% Licht) ist gerechtfertigt, wenn der Anbauort hohe Umgebungs- und Bodentemperaturen, eine niedrige relative Umgebungs- und Bodenfeuchtigkeit, eine höhere Sonneneinstrahlung, eine geringe Bodenfruchtbarkeit und eine geringe Höhe über dem Meeresspiegel aufweist.

Ermöglichende Faktoren

Sie sollte vorzugsweise in Kaffeeplantagen der Kategorie prime-extra-prime (0-1000 m ü.d.M.) angewandt werden, da in den Kategorien hard-semiduro (1000-1400 m ü.d.M.) und strictly hard (+14000 m ü.d.M.) aufgrund des Produktionsniveaus qq Gold/ha und der auf dem Markt erzielten unterschiedlichen Preise die Anwendung dieser Technik möglicherweise nicht attraktiv ist.

Gelernte Lektion

Die Auswahl der kommerziell wertvollen Baumart, die als Schattenbaum für Kaffee ausgewählt werden soll, ihre eigenen genotypischen und phänotypischen Bedingungen, das Marktinteresse an der Art und vor allem ihre Interaktion mit der Kulturpflanze sind wichtig, da die wirtschaftlichen Erträge von dieser Entscheidung abhängen.

Einbeziehung von Maßnahmen zur Entwicklung des Kaffeeanbaus in die Forstwirtschaftspolitik

Ziel dieses Bausteins ist es, agroforstwirtschaftliche Bewirtschaftungsstrategien zu entwickeln, die auf den Kaffeeanbau abgestimmt sind, und sie mit der forstwirtschaftlichen Entwicklungspolitik des Landes zu verknüpfen, um den Herausforderungen des Marktes und den geltenden internationalen Rechtsvorschriften gerecht zu werden.

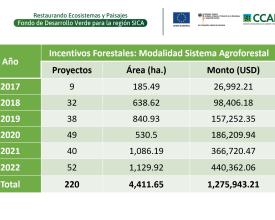

Im Wesentlichen geht es darum, (wirtschaftliche und/oder kommerzielle) Anreizmaßnahmen zu fördern, die die Agroforstwirtschaft in den Kaffeeplantagen und gleichzeitig die Wertschöpfungsketten im Forstsektor als Kleinholz fördern.

Dies erfordert zwei Hauptelemente:

- Die Fähigkeit, forstwirtschaftliche Programme so anzupassen, dass sie agroforstliche Elemente aufnehmen, ohne die Kaffeeproduktion zu untergraben, aber den Geist der Forstpolitik zu wahren.

- Die Förderung des sektorübergreifenden Dialogs über die Agroforstwirtschaft in Kaffeeplantagen, um technische und politische Übereinstimmungen zu ermitteln.

Zur Veranschaulichung dieses Bausteins wird der Fall des Programms für forstwirtschaftliche Anreize in Guatemala -PROBOSQUE- herangezogen, bei dem die Modalität der forstwirtschaftlichen Anreize an die Agroforstmodalität angepasst wurde, indem die Parameter geändert wurden, um den Kaffeeanbau einzubeziehen, was eine größere Wirkung hatte.

Ermöglichende Faktoren

- Ein klarer forstpolitischer Rahmen, der erstens den Umfang des Ziels der öffentlichen Politik, das Subjekt, das davon profitieren soll, und die erwarteten Ergebnisse der Umsetzung festlegt, und zweitens die Bereiche, in denen Synergien entstehen können und sollen, um die Ziele der Forstpolitik zu erreichen.

- Konsolidierte Instrumente der öffentlichen Politik, die eine Interaktion mit anderen produktiven Sektoren ermöglichen. Das guatemaltekische Programm für forstwirtschaftliche Anreize -PROBOSQUE- wurde 1996 ins Leben gerufen und wird bis heute weitergeführt.

Gelernte Lektion

- Die Entwicklung von Pilotinitiativen ist erforderlich, um die technischen Annahmen der verschiedenen Interessengruppen bei der Anpassung der öffentlichen Politikinstrumente zu bewerten und/oder zu testen; in diesem Fall des öffentlichen Forstsektors und des organisierten privaten Kaffeesektors.

- Es sind umfassende interne und externe Diskussions- und Konsultationsprozesse zwischen den verschiedenen Akteuren erforderlich, um die Vorteile der verschiedenen Sektoren zu erreichen, ohne die institutionellen und rechtlichen Mandate zu beeinträchtigen, die von den Akteuren zu erfüllen sind.

- Es muss technisches Material entwickelt werden, um potenziellen Interessenvertretern Informationen über die neuen Modalitäten, die die öffentlichen Politikinstrumente bieten, zu vermitteln und zu verbreiten.

Auswirkungen

Die Auswirkungen der Umsetzung des Silvocafe-Modells sind:

- Die Einführung von 40 bis 60 HCV-Bäumen/ha in Kaffeekulturen mit Baumdichten zwischen 209 und 125 Bäumen/ha, was zu einer endgültigen Erntedichte von 12% HCV-Bäumen führt, was der Entnahme von 20 bis 30 Bäumen/ha entspricht, ohne den Ertrag von Schattenkaffee zu beeinträchtigen.

- Höhere Einnahmen aus der Gewinnung von HCV-Bäumen, die je nach Marktwert zwischen 3.668,70 USD und 20.068,58 USD pro Hektar liegen.

- Verbesserte Ökosystemleistungen; mit einer Zunahme von 2,52 t C/ha/Jahr, einer erhöhten Wasserinfiltration von 2,4 mm/ha/Jahr, einer Verringerung der Erosion um 5,4 % pro Jahr und einer geringeren Fragmentierung von Lebensräumen aufgrund der erhöhten Waldbedeckung.

Begünstigte

- Erzeuger mit Kaffeekulturen von Standardqualität in einer Höhenlage von 0-1000 m über dem Meeresspiegel.

- In degradierten und/oder ertragsschwachen Kaffeeplantagen (60-90 qq/ha).

- Auf degradierten Flächen, die durch ein agroforstwirtschaftliches System wiederhergestellt werden können.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

"Es gab Beschwerden von Nutzern forstwirtschaftlicher Anreize, dass die vom INAB für agroforstwirtschaftliche Systeme empfohlene Dichte von Waldarten zu hoch war, was die Entwicklung der Kaffeekulturen beeinträchtigte. Die Forschung zur Bestimmung der optimalen Dichte von Waldarten in Kaffeeplantagen ergab, dass diese 120 Waldbäume pro Hektar betragen sollte, von denen 60 kommerziell wertvolle Holzarten sein sollten. Die Forschungsergebnisse wurden in die 2020 verabschiedeten PROBOSQUE-Verordnungen aufgenommen, was zu einer größeren Akzeptanz bei den Erzeugern führen dürfte, was wiederum zur Verbesserung der Waldfläche durch diese Systeme beitragenwird. Hugo Flores, Direktor für Waldbewirtschaftung und -wiederherstellung bei INAB.