Förderung nachhaltiger Forstprodukte aus Biosphärenreservaten in Äthiopien - ein einzigartiger Fall für Unternehmenspartnerschaften

Die Mehrheit der äthiopischen Bevölkerung ist zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf die Landwirtschaft angewiesen. Der Druck auf das Land ist hoch, und das Einkommen aus den Wäldern kann oft nicht mithalten, was zu Abholzung und Bodendegradation führt. Die letzten Bergwälder - Heimat der wilden Kaffeebäume - sind bedroht. Der Export hochwertiger Forstprodukte bietet Anreize für einen wirksamen Schutz und eine effektive Bewirtschaftung der Wälder.

Diese Lösung beschreibt einen für die Wiederherstellung von Waldlandschaften relevanten Business Case: Eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen lokalen Erzeugern, Bauernorganisationen, deutschen Unternehmen und NRO sowie der GIZ schuf die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Wertschöpfungsketten für Wildkaffee und Honig in Kafa und Sheka.

Die Bemühungen führten zur Anerkennung der Region Kafa als UNESCO-Biosphärenreservat - ein einzigartiges Beispiel dafür, dass Kleinbauern und Basisorganisationen zu globalen Geschäftspartnern geworden sind. Die Wälder werden geschätzt und erhalten, da sie den Bauern durch den Verkauf von Waldprodukten ein beträchtliches und regelmäßiges Einkommen bieten.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Umwelt:

- Der Druck auf die Böden ist aufgrund des starken Bevölkerungswachstums, unangemessener Anbaumethoden und Überweidung hoch, was zu abnehmender Bodenfruchtbarkeit und Erosion führt.

- In Äthiopien gehen jedes Jahr mehr als 30 000 ha Boden durch Erosion verloren. Acker- und Weideflächen werden unproduktiv, was zu einem Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität führt. Die Situation wird durch die Auswirkungen des Klimawandels wie Dürren noch verschärft.

Sozial und wirtschaftlich:

- Die verfügbaren öffentlichen Mittel reichen nicht aus; private Investitionen sind wichtig, aber noch nicht ausreichend

- Die Investitionen des Privatsektors in die Land- und Waldnutzung sind auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet.

- Es gab keinen Zugang zu internationalen Märkten und Käufer, die bereit waren, höhere Preise für qualitativ hochwertige Produkte zu zahlen.

- Investoren fördern den Anbau von Kaffee in Gärten und Plantagen und drohen damit, den Wildkaffee zu verdrängen und das Ökosystem zu schädigen

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

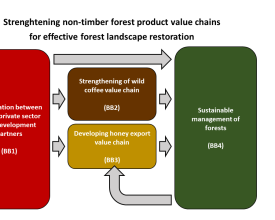

Der Aufbau einer Kooperationsstruktur zwischen den Partnern (BB1) bildete die Grundlage für die Entwicklung von nachhaltigen Wertschöpfungsketten für Wildkaffee (BB2) und Honig (BB3). Aktuelle und potenzielle Einnahmen aus dem Verkauf dieser Waldprodukte bieten zusätzliche Anreize für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in den Biosphärenreservaten (BB4). Partizipative Waldbewirtschaftungs-Nutzergruppen wurden in den Handel einbezogen und das System erwies sich als hilfreiches Instrument zum Schutz der natürlichen Ressourcen, die für den Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten erforderlich sind.

Bauklötze

Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Privatsektor und Entwicklungspartnern

Die Partnerschaft wurde mit Hilfe eines Multi-Stakeholder-Ansatzes aufgebaut, an dem eine Vielzahl von Akteuren wie Gemeinden aus den Regionen, private Partner aus Deutschland (Original Food), lokale Verwaltungen und Behörden (z.B. Ethiopian Wildlife Conservation Authority) sowie Partner aus der Zivilgesellschaft (NABU, GEO Protects the Rainforest) und internationale Partner (GIZ im Auftrag des BMZ) beteiligt waren. Die Partnerschaft nutzte das spezialisierte Know-how und die Netzwerke ihrer Mitglieder und kombinierte Wissen über die lokale Produktion, internationale Qualitätsstandards, Verwaltungsverfahren, Kapazitätsentwicklung und Prozessberatung.

Gemeinsam mit den lokalen Verwaltungen wurde eine Genossenschaftsstruktur aufgebaut, die den Bauern hilft, die Waldprodukte zu exportieren. Inzwischen ist die Mehrheit der Kleinbauern in Genossenschaften organisiert, und die Projektpartner arbeiten eng mit den Gewerkschaften zusammen, um ein Qualitätssicherungssystem für die Lieferketten einzurichten.

Sowohl die Kleinbauern als auch die Mitarbeiter der Genossenschaften und Gewerkschaften erhalten Schulungen, um ihr Wissen zu erweitern und die Aufgaben in den neuen Wertschöpfungsketten zu übernehmen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten wurden von mehreren sozialen Projekten wie Familienplanung, Jugendzentren, HIV/AIDS-Präventionsinitiativen usw. begleitet.

Ermöglichende Faktoren

- Die Initiative steht im Einklang mit den Zielen der Regierung, die einzigartige Artenvielfalt des Landes zu erhalten und Umweltbedrohungen zu verringern

- Eindeutiges langfristiges Interesse und vertrauensvolle Beziehung zwischen Original Food und Landwirten, Genossenschaften und Gewerkschaften seit 2003

- Konzept des wirtschaftlichen Anreizes und des Schutzes durch nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

- Enge Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung und Organisationen

- Breites Wissen und Erfahrung der verschiedenen Partner zusammengeführt

Gelernte Lektion

- Die Art der Zusammenarbeit war höchst innovativ, da sie erfolgreich eine Verknüpfung zwischen wirtschaftlicher Regionalentwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit, zwischen lokaler Bevölkerung und attraktiven, langfristigen Einkommensmöglichkeiten durch den Schutz des Regenwaldes herstellte

- Heute ist mehr als ¼ der PFM-Fläche eng mit dem Wildkaffeehandel verbunden, alle 324 PFM-Nutzergruppen wurden zusätzlich geschult, um den Waldschutz zu unterstützen

- Die direkte Zusammenarbeit zwischen privaten Unternehmen und Kleinbauern hat dazu beigetragen, diese zu stärken und den Zugang zum europäischen Markt zu sichern.

Entwicklung einer Wertschöpfungskette für Wildkaffee

Das Geschäftsmodell basiert auf dem Handel, der Wertschöpfung und der Vermarktung von Wildkaffeespezialitäten auf dem europäischen Markt, die in den ursprünglichen Kaffeewäldern handgepflückt werden. Die Entwicklung der Wertschöpfungskette umfasste die folgenden Schritte:

- Aufbau und Stärkung der Zusammenarbeit mit lokalen Bauern

- Identifizierung geeigneter Sammelgebiete auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Ressourcen, der Notwendigkeit des Schutzes von Waldkaffee und der Zugänglichkeit.

- Schulung in a) Ernte (Pflücken + Trennen); b) Handhabung nach der Ernte (Trennen, Trocknen, Sortieren und Verteilen auf Trockenbetten)

- Schulung zur Nutzung der zentralen Trocknungsstation auf Genossenschaftsebene, Standortauswahl und Schulung zur Einrichtung von Hochbeeten

- Schulung zu Zertifizierungsanforderungen (Bio-Wildsammlung und Fair-Trade-Zertifizierung ) und Aufbau eines internen Kontrollsystems

- Beratung und Unterstützung von Kooperativen und Verbänden bei der Erfüllung der Zertifizierungsstandards

Ermöglichende Faktoren

- Deutliche Nachfrage nach hochwertigem Wildkaffee bei Verbrauchern und Unternehmen

- Wachsende Nachfrage nach Spezialitätenkaffee, der fast 10 % des weltweiten Verbrauchs ausmacht und rasch Marktanteile gewinnt

- Verlässliche Partnerschaft zwischen Gewerkschaften und Orignal Food

- Erfolgreiche Beispiele für starke und exportierende Kaffeegewerkschaften in Äthiopien, die ihren Mitgliedern Vorteile bringen

- Nutzungsbeschränkungen für BR-Pufferzonen gemäß UNESCO

- Lokale Kleinbauern, die sich in PFM-Gruppen engagieren, erhalten offizielle Nutzungsrechte an den Waldgebieten und direkten Zugang zu Waldprodukten

Gelernte Lektion

- Begrenzte Finanzierungsquellen sind das Hauptproblem für die Produktion und den Export größerer Mengen von Wildkaffee. Lokale Banken vergeben nur begrenzt Kredite an Verbände und Erzeuger.

- Der Einsatz zentraler Trocknungsstationen ermöglicht eine erfolgreiche Trennung von Waldkaffee von Halbwald- und Gartenkaffee und eine erhebliche Qualitätsverbesserung.

- Die gesamte Wertschöpfungskette ist im Besitz der Erzeuger und ihrer Dachverbände. Dies ist ein einzigartiges Beispiel dafür, dass Basisorganisationen zu globalen Geschäftspartnern geworden sind.

- Immer mehr Kleinbauern werden in den Handel einbezogen, und das Exportvolumen von zertifiziertem Wildkaffee steigt ständig;

Entwicklung einer Wertschöpfungskette für den Honigexport

Die Wertschöpfungsketten für den Honigexport wurden nach dem folgenden schrittweisen Ansatz entwickelt:

- Auswahl der Kooperativen

- Schulung der Modellbauern in Qualitätsmanagement vor und nach der Ernte, Bio-Zertifizierung und internes Kontrollsystem, Rückverfolgbarkeitssystem zur Erfüllung der EU-Qualitätsparameter

- Bereitstellung von lebensmitteltauglicher und qualitätsverbessernder Ausrüstung (Verpackungs- und Verarbeitungsgeräte, Solarlampen, lebensmitteltaugliche Honigbeutel, Pressen usw.)

- Bereitstellung von technischem Fachwissen aus Deutschland für Kleinbauern, ihre Kooperativen und Verbände bei der Honigverarbeitung und der Erfüllung der Exportanforderungen (z. B. Kontrolle des Wassergehalts des Honigs)

- Unterstützung der Verbände bei der Erlangung einer Exportlizenz, eines Bio-Zertifikats und eines Risikomanagement-Zertifikats sowie anderer notwendiger Anforderungen der äthiopischen Regierung, um den Exportprozess durchzuführen

- Kommunikation mit Veterinären und anderen Kontrollbehörden auf EU-Ebene durch die deutschen Partner, um den zukünftigen Import von äthiopischem Honig zu ermöglichen

- Ständige Überwachung und Begleitung von Honigverbänden, Laboren und Behörden während des Exportverfahrens

- Kontaktaufnahme mit der Reederei durch deutsche Partner und Vorbereitung der Honigexportlogistik

Ermöglichende Faktoren

- Vertrauen zwischen lokalen Bauernverbänden und internationalen Unternehmen und Beratern

- Deutliche Nachfrage nach hochwertigem Honig durch die Wirtschaft in Deutschland

- Höhere Nachfrage nach Bio-Honig in Europa aufgrund geringerer Exportraten aus Lateinamerika und Asien, da die Honigproduktion zunehmend die inländische Nachfrage deckt

- Nutzungsbeschränkungen für BR-Pufferzonen gemäß der UNESCO

- Lokale Kleinbauern, die sich in Gruppen für partizipative Waldbewirtschaftung (PFM) engagieren, erhalten offizielle Waldnutzungsrechte und direkten Zugang zu den Produkten

Gelernte Lektion

- Das Zusammenspiel von lokalem Fachwissen und internationalem Know-how führte zu einem erfolgreichen Aufbau von Wertschöpfungsketten. Es war von entscheidender Bedeutung, sehr detaillierte Schulungen mit den Erzeugern durchzuführen, insbesondere in Bezug auf die Nachbearbeitung, um eine hohe Qualität des Honigs zu erreichen.

- Die lokalen Preise für Honig sind hoch, was die Preisverhandlungen für den internationalen Käufer schwierig machte.

- Die gesamte Wertschöpfungskette vom Erzeuger an der Basis bis zum Verladen der Kaffeesäcke auf ein Schiff für den Überseemarkt liegt in der Hand der Erzeuger und ihrer repräsentativen Dachstrukturen. Dies ist ein einzigartiges Beispiel dafür, dass Basisstrukturen zu globalen Geschäftspartnern geworden sind.

- Die Einhaltung der EU-Qualitätsstandards erfordert eine ständige Kontrolle der Honigproduktionsmethoden. Die Erzeuger haben die Qualitätsnormen größtenteils erfüllt und 42 Tonnen Honig geliefert. Der Rest des Honigs wurde an lokale Händler für den lokalen Markt oder andere Zwecke verkauft, was zu zusätzlichen, aber geringeren Einnahmen führte als der exportierte Honig.

Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder

Der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder innerhalb des Biosphärenreservats wurde begleitet von der aktiven Förderung der partizipativen Waldbewirtschaftung (PFM) und der Einbindung von PFM-Nutzergruppen in den Handel mit Wildkaffee und Honig. Die folgenden Aktivitäten wurden durchgeführt:

- Umsetzung der partizipativen Waldbewirtschaftung in der Region mit Hilfe der lokalen Behörden

- Erfassung von Daten über die Aktivitäten der im Umweltsektor tätigen NROs in den Regionen Kafa, Sheka, Bench Maji, Yayu. Identifizierung möglicher Partner für das Upscaling der Wertschöpfungskette von Kaffee und Honig

- Aufbau einer Zusammenarbeit mit den Behörden des Biosphärenreservats zur Stärkung der PFM-Unterstützung innerhalb der BR-Grenzen

- Bewertung der bestehenden PFM-Nutzergruppen, Analyse und Aufzeichnung ihres Potenzials zur Bereitstellung von Wildkaffee und Honig sowie ihrer Verwaltungsstrukturen.

- Auswahl der leistungsfähigsten PFM-Nutzergruppen für die Sammlung von Wildkaffee und die Verarbeitung von Honig.

Der Erhaltungsaspekt durch den PFM zielt auf die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcenbasis ab und trägt als solcher zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in einem der 34 international identifizierten "Biodiversitäts-Hotspots" bei.

Ermöglichende Faktoren

- Die Schaffung und Erhaltung von Wäldern, die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Wiederherstellung von Landschaften sind eine nationale Priorität.

- Nationale Leitlinien für die partizipative Waldbewirtschaftung (PFM) sind eingeführt worden.

- Kafa und Sheka erhielten 2009 den Status eines Biosphärenreservats und damit eine Rechtsgrundlage für den Schutz und die Bewirtschaftung der Wälder.

- Austauschbesuche zwischen Biosphärenreservaten, um zu lernen und PFM-Optionen zu identifizieren

- Partnerschaften mit anderen Projekten (z. B. GIZ und FarmAfrica) zur Unterstützung von Biosphärenreservaten und PFM

Gelernte Lektion

- Die partizipative Waldbewirtschaftung wurde eingeführt und erwies sich als nützliches Instrument für die Zusammenarbeit, die gemeinsame Bewirtschaftung und den Vorteilsausgleich bei Waldressourcen.

- Die Beteiligung und Eigenverantwortung der lokalen Bevölkerung an der nachhaltigen, langfristigen Bewirtschaftung der Wälder wurde auf der Feldebene in bemerkenswerter Weise demonstriert; die Gemeinschaften investierten Zeit und Arbeit, sie beteiligten sich am Planungsprozess, was dazu führte, dass sie befähigt wurden, die Interventionsansätze zu legalisieren und davon zu profitieren

- Mitglieder anderer Kooperativen, die nicht Mitglieder von PFM-Gruppen sind, haben immer noch Zugang zu den Waldgebieten in den Reservaten; da ihr Zugang traditionell durch das Vererbungssystem gesichert ist, trug die Arbeit mit und die Schulung dieser Kooperativen ebenfalls zum Waldschutz bei, auch wenn sie nicht unter dem Dach des PFM-Systems stehen.

- Für das Engagement mehrerer Interessengruppen im Rahmen eines nachhaltigen Waldbewirtschaftungssystems müssen die staatlichen Institutionen weiter gestärkt werden, um die administrative Unterstützung und die Konfliktlösung zu erleichtern.

Auswirkungen

Umwelt:

- 57.164 ha natürliche montane Waldflächen werden nachhaltig bewirtschaftet

- >= 300 Nutzergruppen für partizipative Waldbewirtschaftung sind aktiv

- Kafa wurde als erstes Biosphärenreservat in Äthiopien anerkannt; Sheka erhielt ebenfalls den BR-Status

Sozial und wirtschaftlich:

- Kooperative Strukturen für den Direktexport durch Bauern wurden aufgebaut

- Die Kapazitäten in den Bereichen Verwaltung, Buchhaltung, Ernte und Nacherntebehandlung wurden gestärkt.

- Wild-, Bio- und Fairtrade-Zertifizierung wurden eingeführt, um Qualität, faire Bezahlung und nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten

- 15.000 Bauern sind in den internationalen Wildkaffeehandel eingebunden. Große Mengen an zertifiziertem Wildkaffee wurden in die EU exportiert (erster Export 2003)

- In den letzten 15 Jahren =< 130.000 Menschen haben direkt vom Wildkaffeehandel profitiert

- 1.367 Menschen wurden in der Produktion von Qualitätshonig geschult, wodurch sie ihr Einkommen verdoppeln und ihre Produkte diversifizieren konnten (z. B. Verkauf von Bienenwachs). Die durchschnittliche Honigproduktion pro Genossenschaftsmitglied betrug 121 kg, die zu 9.438 ETB (~286 EUR) verkauft wurden.

- 42 Tonnen Honig von 14 Genossenschaften wurden in die EU exportiert; der erste Export von äthiopischem Honig durch Kleinbauernorganisationen in die EU

- Es wurden Jugendclubs gegründet, Familienplanungsaktivitäten und HIV-Präventionsveranstaltungen durchgeführt.

- Seit 04/2018 wird diese Lösung in Äthiopien durch das von UK-Aid finanzierte Programm "Partnerships for Forests" ausgeweitet.

Begünstigte

- Wildkaffeebauern (Kooperativen) im Südwesten Äthiopiens: Sheka und Kafa

- 32 Bauernkooperativen in Kafa und 30 in Sheka (Honigproduktion)

- Nutzergruppen für partizipative Waldbewirtschaftung (PFM)

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

Mit unserem innovativen Ansatz wollen wir dazu beitragen, die Wälder Äthiopiens zu erhalten und gleichzeitig wirtschaftliche Chancen für die lokale Bevölkerung zu schaffen".

Florian Hammerstein, Geschäftsführer der Original Food GmbH.

(der vollständige Bericht wird später hinzugefügt)