Hochwassermanagement und ökologische Verbesserung - Die Schaffung des Phoenix-Sees

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

Bauklötze

Synergieeffekte bei der Lösung unterschiedlicher Probleme und Ziele

Ermöglichende Faktoren

Gelernte Lektion

Sicherstellung ausreichender Mittel für eine Mehrzweck-EBA-Lösung

Ermöglichende Faktoren

Gelernte Lektion

Den Rahmen für erfolgreiche Restaurierungsmaßnahmen setzen

Ermöglichende Faktoren

Gelernte Lektion

Auswirkungen

Begünstigte

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

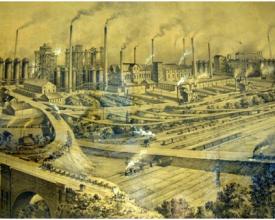

Bis 2001 befand sich an der Stelle, an der sich heute der Phoenix-See befindet, ein Stahlwerk, das von der Emscher durchflossen wurde. In den 1990er Jahren lief das Stahlwerk aus und es wurde überlegt, wie man das Gebiet entwickeln könnte. Im Jahr 2001 wurde das Werk stillgelegt und zurückgebaut. Die Stadt Dortmund kaufte das Gelände, das bis dahin im Besitz des Bergbauunternehmens war. In der Diskussion um die künftige Nutzung wurde die Idee, es in einen See zu verwandeln, vorgeschlagen - und zunächst nur belächelt! Doch einige engagierte Personen setzten sich für diese Idee ein und konnten das Projekt vorantreiben und eine Machbarkeitsstudie und öffentliche Diskussionen anregen. Die Idee eines Mehrzwecksees, der von neuen Grundstücken umgeben ist, erwies sich schließlich als realisierbar: Er könnte als Hotspot für die biologische Vielfalt, als Hochwasserrückhaltebecken und als Naherholungsgebiet dienen und gleichzeitig die Attraktivität der Stadt für Menschen und Unternehmen steigern. Diese Kombination aus verschiedenen Problemen (Hochwasserrisiken; Industriebrache) und Zielen (Hochwasserrückhalt; Emscherumbau; Attraktivität der Stadt usw.) diente mehreren Interessen und war ein entscheidender Erfolgsfaktor. Für das Management dieses Großprojekts wurde die PHOENIX-See Entwicklungsgesellschaft gegründet, während der Wasserverband in alle wasserwirtschaftlichen Themen eingebunden wurde. In dieser Koalition arbeiteten verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Problemwahrnehmungen, Lösungsansätzen und Ressourcen zusammen, wobei die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen klar verteilt waren. Auf staatlicher Seite war eine große Anzahl von Behörden an dem Prozess beteiligt. Die Öffentlichkeit wurde durch formelle und informelle Treffen und Diskussionen einbezogen. Weitere Machbarkeits- und Bewertungsstudien wurden durchgeführt, um die Lösung zu verbessern und die Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass die Risiken akzeptabel waren. Nach einer langen Planungsphase wurde 2006 mit den Aushubarbeiten begonnen. Im Jahr 2010 wurde der See geflutet und im Jahr 2011 offiziell eröffnet. In dieser Zeit wurde auch mit dem Bau von Häusern entlang des Sees begonnen. Im Jahr 2013 "übergab" die Entwicklungsgesellschaft den See an die Stadt Dortmund zurück. Da das Projekt verschiedenen Zielen diente, konnte die Finanzierung von mehreren Seiten und Bereichen organisiert werden, z.B. stellte die Emschergenossenschaft den Betrag zur Verfügung, der bereits für den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens veranschlagt war. Die Vermarktung der Grundstücke war ein weiterer finanzieller Aspekt, der von Anfang an berücksichtigt wurde, um das Projekt teilweise selbsttragend zu machen.