Integrative Waldbewirtschaftung

In Tadschikistan wurden die Wälder aufgrund der Energieknappheit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion abgeholzt. Heute führen ein schwaches Forstverwaltungssystem und ungenaue Landnutzungsrechte zu Missmanagement und folglich zu einem langsamen Wiederaufforstungsprozess. Eine schwache Finanzinfrastruktur und ein ständiger Zustrom von Überweisungen haben zu einem Anstieg der Viehbestände geführt, was zu Landnutzungskonflikten geführt hat, die durch wenige und teilweise widersprüchliche Vorschriften durchgesetzt werden. Ein sich veränderndes Klima, das die Häufigkeit und Intensität von Katastrophen erhöht, verschärft den Druck auf die Gemeinden und die sie umgebenden Ökosysteme. Daher müssen die Anpassung an den Klimawandel, eine nachhaltige Weidewirtschaft und klare Landnutzungsrechte integraler Bestandteil der Waldbewirtschaftung sein. Diese Lösung bildet einen Leitfaden für eine integrative Waldbewirtschaftung, die auf dem Ansatz der gemeinsamen Waldbewirtschaftung (Joint Forest Management - JFM) beruht und die Anpassung an den Klimawandel, die nachhaltige Weidewirtschaft, die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigt.

Kontext

Angesprochene Herausforderungen

Tadschikistan gehört zu den Ländern Zentralasiens, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Dies zeigt sich in der zunehmenden Häufigkeit von Naturkatastrophen wie Erdrutschen, Überschwemmungen und Dürren sowie in der allgemeinen Verschlechterung der Verfügbarkeit und Qualität von Wasser. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden große Flächen abgeholzt, um den Bedarf an Brennholz zu decken, insbesondere während des schweren Bürgerkriegs von 1992 bis 1997. Dies macht das Land nun anfälliger für den Klimawandel und verschlimmert dessen negative Auswirkungen. Landnutzungskonflikte tragen ebenfalls zur Übernutzung und Degradierung von Waldgebieten bei. Waldflächen konkurrieren zunehmend mit unzureichenden Weideflächen, was dazu geführt hat, dass viele Waldflächen abgegrast werden. Ein schwaches Finanzsystem und ein ständiger Zustrom von Überweisungen haben die Investitionen in die Viehzucht gefördert, was dazu geführt hat, dass viele Weideflächen und Wälder überweidet wurden. Die Wiederherstellung der Waldlandschaften erfordert daher eine integrative und mehrstufige Lösung.

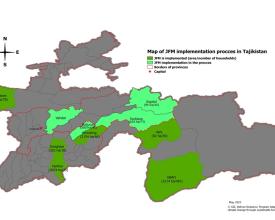

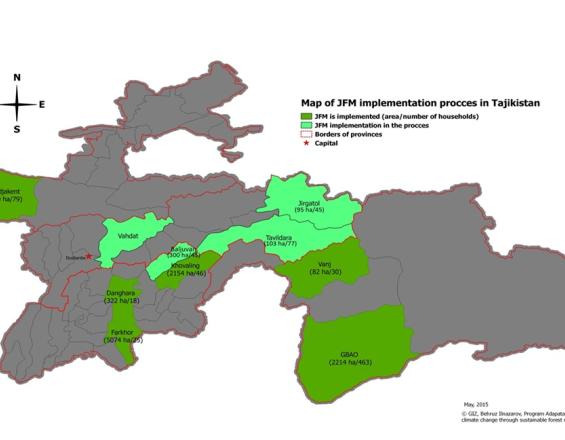

Standort

Prozess

Zusammenfassung des Prozesses

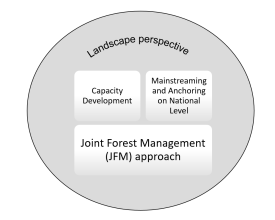

Die Gemeinsame Waldbewirtschaftung bildet die Grundlage für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, wobei die Module zur Kapazitätsentwicklung und die Arbeit auf nationaler Ebene zwei der wichtigsten Komponenten sind, während die Landschaftsperspektive eine Erweiterung darstellt, um aktuelle ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen anzugehen. Die Bausteine bilden zusammen eine erfolgreiche integrative Waldbewirtschaftungslösung, die flexibel an einen anderen Kontext angepasst und modular umgestaltet werden kann.

Bauklötze

Ansatz der gemeinsamen Waldbewirtschaftung (JFM)

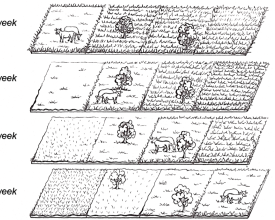

Die gemeinsame Waldbewirtschaftung (Joint Forest Management, JFM) ist ein partizipatorisches Waldbewirtschaftungskonzept, das es der lokalen Bevölkerung - Einzelpersonen oder Gruppen - ermöglicht, sich an der Waldbewirtschaftung zu beteiligen und die Sanierung geschädigter Naturwälder langfristig zu unterstützen. Diese Personen unterzeichnen mit den staatlichen Forstbetrieben einen Vertrag über die Landnutzungsrechte für einen Zeitraum von 20 Jahren mit der Möglichkeit zur Verlängerung. Dadurch werden die Pächter angehalten, ihre meist 1-2 ha große Waldfläche nachhaltig zu bewirtschaften und zu rehabilitieren. Neben dem Vertrag dienen Bewirtschaftungs- und Jahrespläne als Instrumente für die Planung der Waldbewirtschaftung und für die Überwachung der Aktivitäten und Ergebnisse. Sie werden gemeinsam von den staatlichen Forstbetrieben und dem jeweiligen Pächter für jede einzelne Parzelle erstellt. Typische Aufgaben, die im Jahresplan festgelegt werden, sind Maßnahmen zum Schutz der Parzelle vor Viehbeweidung, das Pflanzen von Bäumen, die Ernte und der Rückschnitt. Außerdem werden im Jahresplan die Ernteanteile der staatlichen Forstbetriebe und des Waldpächters nach einem vertraglich festgelegten Prinzip der gerechten Aufteilung festgelegt. Der für einen Zeitraum von fünf Jahren erstellte Bewirtschaftungsplan legt langfristige Ziele fest, wie die Einrichtung eines Bewässerungskanals oder die Diversifizierung der Waldfläche.

Ermöglichende Faktoren

Während Landnutzungsrechte in Tadschikistan in der Regel für einen kurzen Zeitraum vergeben werden (in der Regel für eine einzige Saison), ermöglicht der 20-Jahres-Vertrag mit den staatlichen Forstbetrieben dem Pächter, einen langfristigen Waldbewirtschaftungsplan zu entwickeln. Der Ansatz der gemeinsamen Waldbewirtschaftung wurde in Tadschikistan erstmals 2006 eingeführt und hat seitdem immer mehr an Ansehen gewonnen. Im Jahr 2011 wurde der Ansatz formalisiert und im nationalen Forstgesetzbuch verankert.

Gelernte Lektion

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für die Einführung von JFM die Unterstützung durch externe Moderatoren (z. B. Mitarbeiter vor Ort oder eine lokale NRO) unerlässlich ist. Beide Vertragsparteien, Waldpächter und staatlicher Forstbetrieb, müssen ihre Rechte, Regeln und Pflichten genau kennen. Daher ist es sehr empfehlenswert, erfahrene und qualifizierte Vermittler vor Ort zu haben, die den Ansatz und die lokalen Gegebenheiten gut kennen. Darüber hinaus müssen die Vermittler sowohl die Pächter als auch die Mitarbeiter der staatlichen Forstbetriebe durch den Prozess der Auswahl eines Waldgebiets, der Einführung des Konzepts in die Gemeinden, der Auswahl der Waldpächter, der Abgrenzung der einzelnen Parzellen, des Vertragsabschlusses und der Erstellung der Jahres- und Bewirtschaftungspläne führen. Darüber hinaus hat sich der Aufbau von Waldpächtergruppen bewährt, zumal in Tadschikistan Gemeinschaftsgruppen relativ weit verbreitet sind. Gemeinsam führen die Waldpächter Tätigkeiten wie Ernten, Beschneiden oder Einzäunen durch.

Landschaftliche Perspektive

Durch die Anwendung einer Landschaftsperspektive auf die Waldbewirtschaftung wird das Ökosystem als Ganzes betrachtet. Bei dieser Lösung wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die biologische Vielfalt, die Anpassung an den Klimawandel und die Weidebewirtschaftung gelegt.

Eine vielfältige Waldparzelle hat für den Waldpächter mehrere Vorteile. Zum einen hat der Pächter eine vielfältige Ernte, die zur Nahrungs- und Ernährungssicherheit beiträgt. Zweitens verringert die Artenvielfalt das Risiko von Schädlingsbefall und erhöht die Bodenfruchtbarkeit. Drittens bieten vielfältige Wälder einen Lebensraum für Bestäuber, die für Obst- und Nussbäume von entscheidender Bedeutung sind.

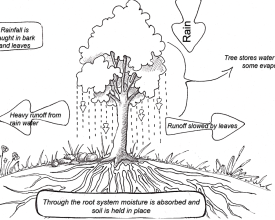

Tadschikistan ist anfällig für Katastrophen, was durch die Überernte natürlicher Ressourcen und den Klimawandel mit seinen heftigen Auswirkungen noch verstärkt wird. Erdrutsche und Dürren sind häufige Phänomene, deren Häufigkeit und Intensität erheblich zugenommen haben. Die Bewaldung von Hängen und Flussufern ist eine wichtige Anpassungs- und Katastrophenrisikominderungsstrategie.

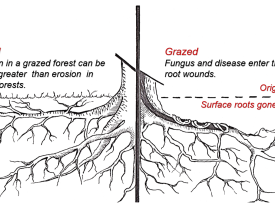

Außerdem weidet das Vieh häufig auf Waldflächen, da Weideflächen knapp sind und das begrenzte verfügbare Land übernutzt und degradiert ist. Durch die Beweidung der Wälder wird die Bodenbedeckung verringert, das Wurzelsystem beeinträchtigt und die natürliche Regeneration der Wälder behindert. Daher muss die Beweidung gemeinsam mit den Waldpächtern angegangen werden, und es müssen Lösungen gefunden werden, die über ein Verbot der Beweidung in Wäldern hinausgehen.

Ermöglichende Faktoren

Durch die Anwendung einer Landschaftsperspektive kann eine Vielzahl von Problemen, Schwierigkeiten und Risiken für die Gemeinschaft angegangen werden. Infolgedessen hat der Ansatz bei den lokalen Gemeinschaften an Akzeptanz gewonnen, da er ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen mit einbezieht.

Gelernte Lektion

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die politischen Gebietsabgrenzungen oft nicht mit den Grenzen der Ökosysteme übereinstimmen. Flächen, die zur Aufforstung und Wiederaufforstung zugewiesen werden, umfassen in der Regel nicht ein ganzes Ökosystem, sondern sind Teil eines größeren Ökosystems, mit dem die Waldfläche interagiert und Ressourcen teilt. Folglich müssen bei der Waldbewirtschaftung die Auswirkungen und Wechselwirkungen mit dem größeren Ökosystem, zu dem die Waldfläche gehört, berücksichtigt werden. Da verschiedene Landnutzungsarten und Landnutzungsrechte in einem Ökosystem interagieren, für das verschiedene Ministerien zuständig sind, hat sich die Einrichtung eines sektorübergreifenden Dialogs zur Förderung der Koordination und Kooperation aller beteiligten Akteure auf Landschaftsebene als erfolgreich erwiesen. Im Rahmen der Umsetzung des JFM in Tadschikistan wurde ein halbjährlicher Austausch eingerichtet, bei dem sich Praktiker, relevante Ministerien und lokale sowie internationale Organisationen austauschen. Diese Austauschplattform wird nicht nur von den Partnern geschätzt, sondern hat auch dazu beigetragen, die Landschaftsperspektive einzubeziehen. Daher ist eine Austauschplattform sehr empfehlenswert.

Kompetenzentwicklung für Forstpächter und Mitarbeiter staatlicher Forstbetriebe

Die Kompetenzentwicklung von Waldpächtern und staatlichen Forstbetrieben (SFE) ist ebenfalls ein wichtiges Element der integrativen Waldbewirtschaftung.

Zum einen ist eine Ausbildung in den Techniken der Waldbewirtschaftung erforderlich, entweder direkt für die Waldpächter, die oft neu in der Waldbewirtschaftung sind, oder für den lokalen Förster und andere Mitarbeiter der SFE. Die Ausbildung umfasst silvio-kulturelle Techniken wie Veredelung und Beschneidung sowie die Bewirtschaftung von Obstbaumarten. Andererseits ist eine Schulung über die Rechte und Pflichten der beiden Vertragsparteien, des Waldpächters und des SFE, erforderlich.

Darüber hinaus wurde eine modulare Schulung für Waldpächter und Förster entwickelt, um bei der Planung von Waldbewirtschaftungsmaßnahmen eine Landschaftsperspektive zu fördern. Im Rahmen dieser Schulungsmodule ermitteln die Pächter die Bedrohungen und Schwachstellen ihrer Gemeinden und lernen, wie die Wiederaufforstung eine geeignete Strategie zur Verringerung des Katastrophenrisikos sein kann. Außerdem werden Landnutzungskonflikte auf Waldflächen angesprochen, und die Schulung bietet eine Plattform für den Austausch und die Erarbeitung von Lösungen, z. B. die Regelung, ob, wann und wie viel Vieh auf Waldgrundstücken weiden darf. Darüber hinaus lernen die Waldpächter die Vorteile vielfältiger Waldgebiete und die Vorteile des Pflanzens und Veredelns lokaler Baumarten kennen.

Ermöglichende Faktoren

Dank der verbesserten Fähigkeiten sind die Waldpächter in der Lage, ihre Waldgrundstücke nachhaltig zu planen und zu bewirtschaften. Dieselbe Schulung wird für männliche und weibliche Waldpächter getrennt durchgeführt, wobei die kulturellen Gegebenheiten Frauen daran hindern, sich aktiv an den Diskussionen zu beteiligen, so dass getrennte Sitzungen notwendig werden. Die Durchführung separater Schulungen für Frauen durch Frauen hat die weiblichen Waldpächter in Tadschikistan gestärkt.

Gelernte Lektion

Die Erfahrung hat gezeigt, dass oft nicht nur begrenztes Wissen über die Waldbewirtschaftung die nachhaltige Nutzung der Ressource behindert, sondern auch ein Mangel an Kommunikation und Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Landnutzern. Vor allem die Wald- und die Weidewirtschaft konkurrieren um die begrenzten Landressourcen. In der Vergangenheit wurde das Weiden auf den Flächen der gemeinsamen Forstverwaltung verboten. Überwachungsbesuche haben jedoch gezeigt, dass gegen diese Regel häufig verstoßen wurde. Anstatt das Weiden auf Waldflächen zu verbieten, wird daher versucht, das Problem gemeinsam mit der Gemeinschaft offen anzugehen. Es geht darum, zu verstehen, warum und wann sie ihr Vieh auf Waldgrundstücken weiden lassen, und ihnen klar zu machen, wie und wann dies dem Wald am meisten schadet. Auf diese Weise konnten die Waldpächter Lösungen finden, wie z. B. die Einführung eines Weiderotationssystems, um die negativen Auswirkungen des freien Weidens zu verringern und das Problem gemeinsam mit ihrer Gemeinde anzugehen.

Integrative Waldbewirtschaftung als Querschnittsaufgabe

Für eine erfolgreiche Anwendung des Konzepts muss die nachhaltige und integrative Waldbewirtschaftung nicht nur vor Ort erprobt und praktiziert werden, sondern auch in nationale Strategien, Entwicklungspläne und die langfristige Planung und Überwachung der Waldbewirtschaftung integriert werden. Daher ist es ebenso wichtig, mit den Waldpächtern auf lokaler Ebene zusammenzuarbeiten wie den Ansatz auf nationaler Ebene zu verankern.

Der Ansatz der gemeinsamen Waldbewirtschaftung wurde 2011 im tadschikischen Waldgesetzbuch verankert. Dies bildet die rechtliche Grundlage für die Umsetzung und beschleunigt die weitere Verbreitung in anderen Teilen des Landes. Seit 2016 wird eine stärker integrative Waldbewirtschaftung praktiziert, für die ein intersektoraler Dialog eingerichtet wurde. Dieser sektorübergreifende Dialog ermöglicht es, ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen über das Mandat der Forstbehörde hinaus anzugehen. Die Überwachung der Wälder und die Planung der Bewirtschaftung werden durch die Unterstützung der Forstaufsichtsbehörde gestärkt. Nur wenn ein System zur Planung der Waldbewirtschaftung und eine Struktur zur Überwachung der Wälder vorhanden sind, kann ein Ansatz wie der integrative Waldansatz landesweit angewandt und Misswirtschaft, Korruption und weitreichende Verstöße gegen Vorschriften (z. B. Beweidung von Waldgrundstücken) verhindert werden.

Ermöglichende Faktoren

Das JFM-Konzept verfolgt einen mehrstufigen Ansatz, der auf die nationale, regionale und lokale Ebene abzielt, was sich als notwendig und folglich erfolgreich erwiesen hat.

Gelernte Lektion

Eine theoretisch gute Lösung kann in der Praxis nur so gut sein wie das ihr zugrunde liegende Planungs- und Überwachungssystem sowie die politische Unterstützung.

Auswirkungen

Die integrative Waldbewirtschaftung befasst sich nicht nur mit ökologischen, sondern auch mit sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, indem sie eine Landschaftsperspektive einnimmt.

Die Wiederaufforstung von Waldflächen ist vor allem dort wichtig, wo die Auswirkungen des Klimawandels gravierend sind. Wälder erfüllen eine wesentliche Funktion bei der Regulierung des Wasserhaushalts und der Verringerung der Anfälligkeit für Naturgefahren, während die biologische Vielfalt der Wälder die Bodenstruktur und -fruchtbarkeit verbessert, das Schädlingsrisiko verringert und die Zahl der Bestäuber erhöht. Die wachsende Zahl von Rindern hat jedoch nicht nur zu einer Verschlechterung der Weideflächen geführt, sondern auch zur Beweidung der Wälder. Die Beweidung der Wälder behindert die Regeneration der Wälder und schädigt das Wurzelsystem, was das Risiko der Bodenerosion weiter erhöht.

Der Ansatz der integrativen Waldbewirtschaftung basiert auf dem Konzept der gemeinsamen Waldbewirtschaftung (Joint Forest Management, JFM), bei dem sich die Menschen aktiv an der nachhaltigen Waldbewirtschaftung beteiligen und im Gegenzug einen fairen Anteil an der Ernte erhalten, basierend auf klaren und transparenten Landnutzungsrechten für 20 Jahre. Diese Landnutzungsrechte ermöglichen ein langfristiges Denken und versetzen die Waldpächter in die Lage, nachhaltige Bewirtschaftungsentscheidungen zu treffen.

Aus wirtschaftlicher Sicht spielt der Wald eine Schlüsselrolle. Brennholz, Futtermittel, Heilpflanzen, Früchte und Nüsse stellen eine wichtige Einkommensquelle dar. Durch JFM erzielen die Waldpächter also einen wirtschaftlichen Nutzen aus ihrem Waldstück.

Begünstigte

Hauptnutznießer des Konzepts sind Waldpächter, die für einen Zeitraum von 20 Jahren Landnutzungsrechte für eine Waldparzelle erhalten. Sekundäre Begünstigte sind die lokalen Vertreter der staatlichen Forstbehörde (staatliche Forstbetriebe).

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Geschichte

"Die gemeinsame Waldbewirtschaftung hat mich und viele meiner Nachbarn motiviert, unsere Wälder zu rehabilitieren", sagt Herr Khandamir Khujamerov. Er ist einer von 20 Waldpächtern in der Gemeinde Sarazm, die JFM-Verträge mit dem staatlichen Forstbetrieb in Penjikent unterzeichnet haben. Die Pächter haben gemeinsam etwa 20 Hektar Auwälder entlang des Zeravshan-Flussufers rehabilitiert. Im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, führt der Zeravshan-Fluss das Schmelzwasser aus den Bergen in die Tiefebene und verursacht regelmäßig Überschwemmungen. Nach einem strengen Winter erreicht der Fluss die Dörfer und verursacht Schäden an den Siedlungen und wäscht den Humus von den Ackerflächen. Der Klimawandel hat den Wasserstand durch das Abschmelzen der Gletscher weiter erhöht. Die Wiederaufforstung entlang des Flussufers hat dazu beigetragen, den Fluss in Schach zu halten.

Seit Herr Khujamerov 2013 seinen JFM-Vertrag unterzeichnet hat, hat er auf 4,3 Hektar über 500 Bäume gepflanzt und einen Zaun errichtet, um die Setzlinge vor weidenden Rindern zu schützen. In seinen Waldbewirtschaftungs- und Jahresplänen entscheidet er gemeinsam mit dem örtlichen Forstexperten, wie er seine Flächen sanieren und welche Baumarten er anpflanzen will. Im Jahr 2016 hat Herr Khujamerov seine Waldparzellen mit Weiden und Pappeln diversifiziert und Sanddorn entlang des Zauns gepflanzt, der aufgrund seiner Dornen das Vieh gut fernhält.

"Wälder sind eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen für uns und haben eine große Bedeutung für das Leben der Menschen, insbesondere in ländlichen Gebieten wie unserem Dorf", erklärt Herr Khujamerov. Die Wälder versorgen die ländlichen Gemeinden nicht nur mit Brennholz, sondern auch mit anderen Waldprodukten wie Heilpflanzen, Früchten und Nüssen.

Herr Lumonov, Direktor des staatlichen Forstunternehmens, sagt: "Dank sehr engagierter Forstpächter wie Herrn Khujamerov hat sich der JFM-Ansatz auf andere Dörfer im Zerafshan-Tal ausgeweitet, und immer mehr Gemeinden kommen auf uns zu, um einen JFM-Vertrag abzuschließen". Er erklärt weiter, dass der JFM-Ansatz nicht nur einen positiven Beitrag zur Sanierung der Waldgebiete, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinden leistet. Die Waldpächter haben sich zusammengetan, um gemeinsam Waldarbeiten wie Baumschnitt oder Umzäunung durchzuführen. Dies hat das Gemeinschaftsgefühl entlang des Zerafshan-Flusses erheblich gestärkt.

"Wir - die Menschen vor Ort - sind verpflichtet, den Wald für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten", schließt Herr Khujamerov, "für jeden Baum, der in diesem Land gefällt wurde, müssen wir mindestens zwei neue pflanzen."