Engagement des chercheurs locaux

Localiser les ODD en Thaïlande

Thammasat University

Les chercheurs locaux sont les acteurs les plus importants dans la mise en œuvre de ce projet.

Le projet a impliqué des chercheurs et des professeurs expérimentés basés dans 8 universités organisées en 6 équipes régionales dans le Nord, le Nord-Est, le Centre, l'Est, le Sud et le Grand Sud.

Bien qu'ils soient issus de différentes disciplines, la plupart de leurs recherches sont axées sur le développement, aux niveaux local, provincial et régional. Ils ont une bonne connaissance des problèmes locaux, du capital social et des relations étroites avec les différentes parties prenantes de la région. Ils ont abordé ce projet avec une expertise couvrant certaines questions relatives à la localisation et à la mise en œuvre des ODD, et avec la curiosité d'en apprendre davantage et d'utiliser les objectifs mondiaux pour promouvoir leur programme local.

1. Un contrat clair et un soutien financier. TSRI a financé le projet de SDG Move. SDG Move a conclu un contrat avec l'équipe régionale et lui a alloué des ressources financières en fonction du nombre de provinces à couvrir.

2. Un objectif et un plan d'action clairs, élaborés, exécutés et coordonnés par SDG Move.

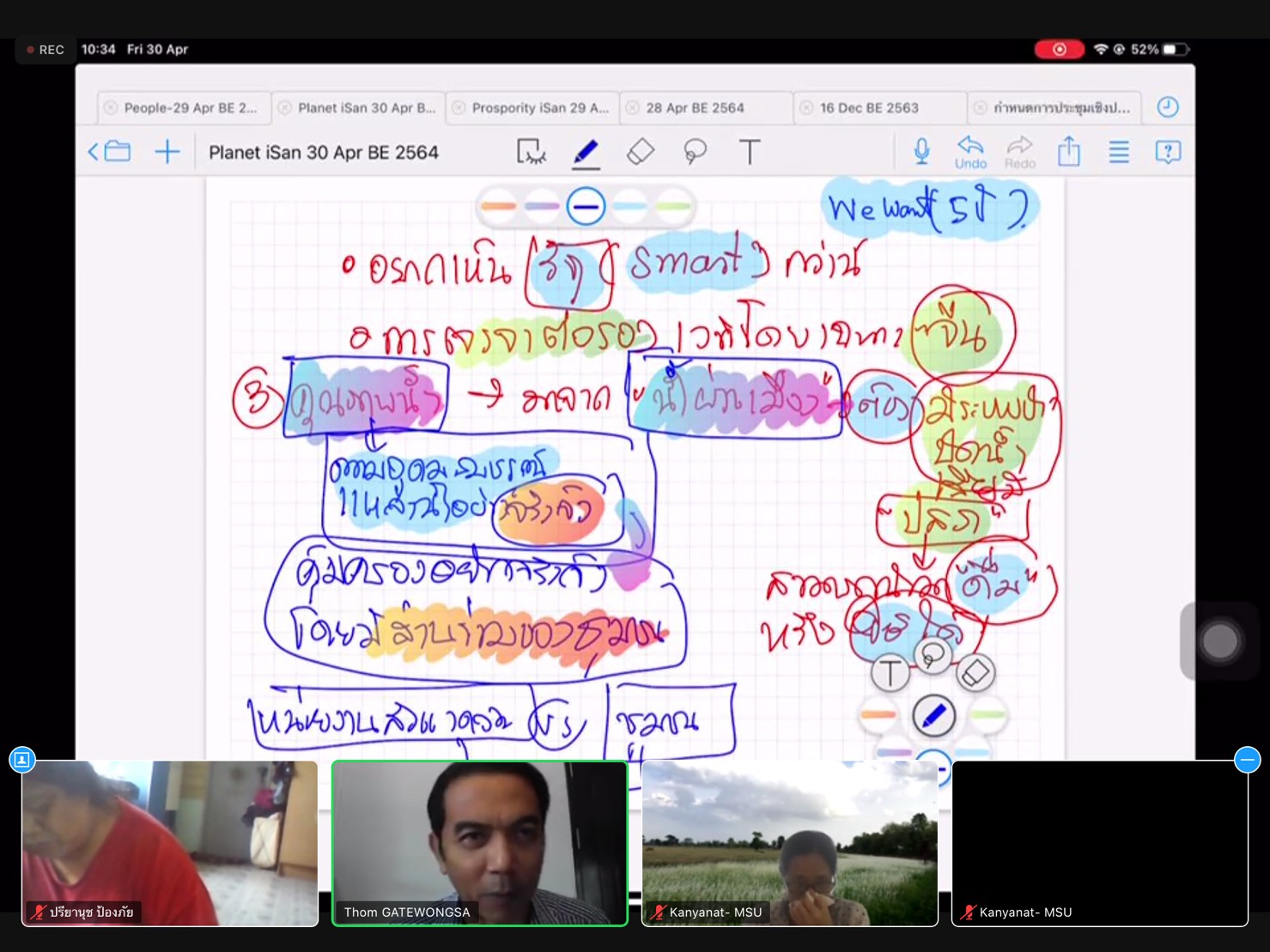

3. Des conférences en ligne et des questionnaires en ligne partagés sur des plateformes payantes ont été fournis aux équipes régionales.

L'implication des chercheurs locaux a permis de s'assurer que les parties prenantes et les personnes essentielles étaient incluses dans l'étude et que des méthodes et des ressources culturellement appropriées étaient utilisées. Dans les zones de conflit, comme le Grand Sud, le capital social établi entre les chercheurs locaux et les parties prenantes locales était crucial. Les perspectives locales ont joué un rôle clé dans l'interprétation des résultats de la recherche et dans la prise en compte du contexte local dans lequel les données ont été collectées.

COVID-19 et les mesures connexes ont constitué les principaux obstacles à la mise en œuvre du processus de consultation. Néanmoins, les chercheurs et les acteurs locaux se sont rapidement adaptés à la situation de la pandémie et ont participé aux processus de consultation en ligne. Après une première période d'adaptation, le processus de consultation en ligne est devenu plus inclusif, car les parties prenantes, où qu'elles se trouvent, peuvent y participer à un coût relativement faible. Cependant, avec cette méthode, certaines parties prenantes ont été exclues du processus en raison du manque de connaissances numériques, d'infrastructures et de ressources.