KLIPPS - Bewertungsmethode für die menschlich-biometeorologische Qualität von städtischen Gebieten mit Sommerhitze

KlippS

Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Stadtklimatologie

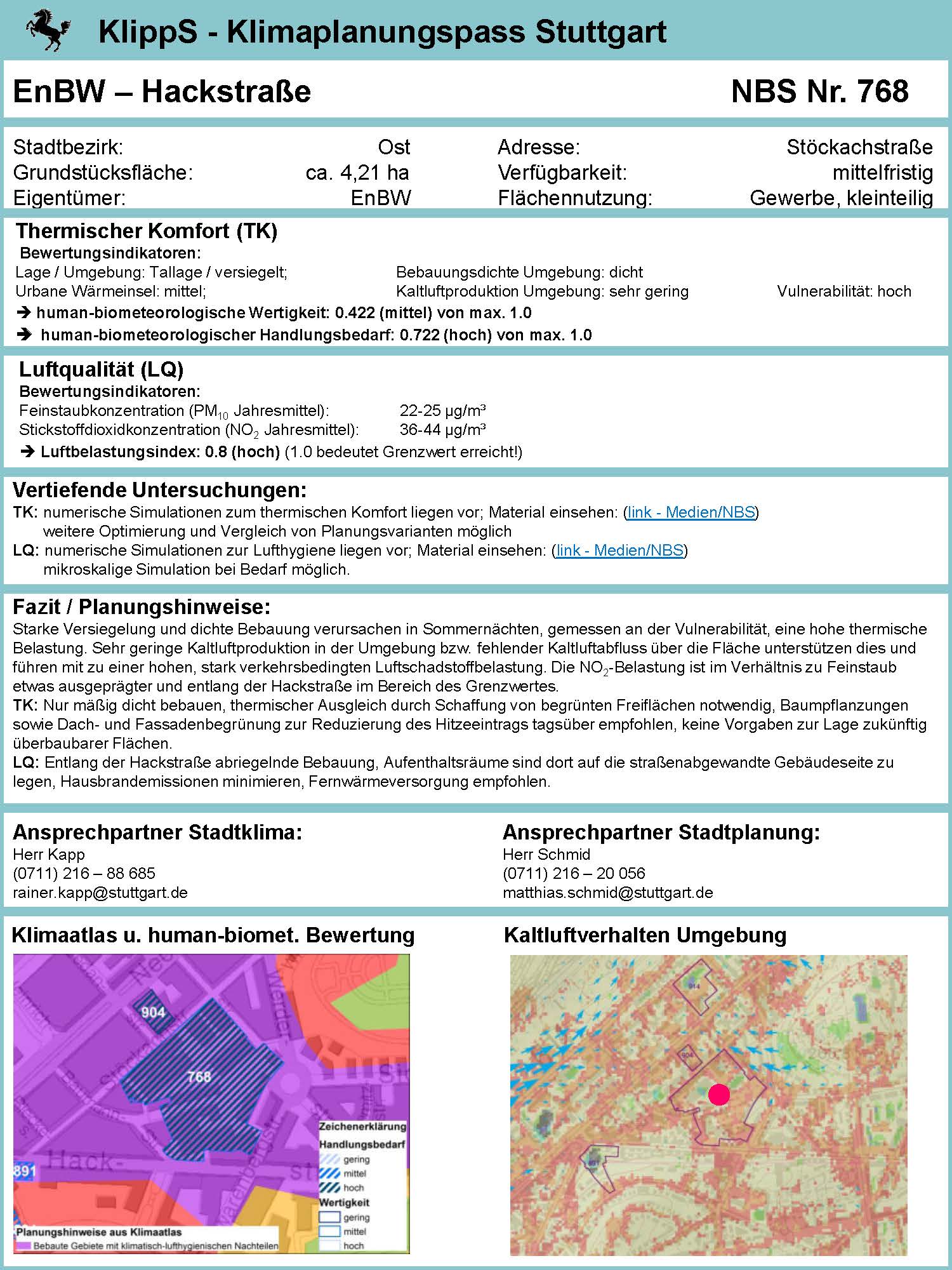

Neben der Verbesserung der allgemeinen Bedingungen im Zusammenhang mit den steigenden Temperaturen hat die Stadt Stuttgart ein innovatives Projekt "KlippS - Klimaplanungspass Stuttgart" entwickelt, das auf quantitativen Erkenntnissen der städtischen Human-Biometeorologie beruht und der Verbesserung des menschlichen Wärmekomforts dient. Das Projekt KlippS berechnet das menschliche Wärmeempfinden unter der Kategorie "warm" während des Tages im Sommer. KlippS gliedert sich in zwei Phasen: Die erste Phase befasst sich mit einer schnellen Bewertung der menschlichen Wärmebelastung für die Gebiete des "Nachhaltigen Baulandmanagements Stuttgart", die zweite mit numerischen Simulationen an städtischen Hochrisikogebieten in Bezug auf Wärme.

KlippS bietet folgende bemerkenswerte Fragestellungen zu einem planerischen Potenzial zur Minderung des lokalen menschlichen Hitzestresses:

a) innovatives Programm unter Einbeziehung des humanbiometeorologischen Konzepts, das ein neues interdisziplinäres Feld darstellt

b) verschiedene räumliche Skalen, die sowohl den regionalen als auch den lokalen Bereich umfassen, auf der Grundlage der systematischen Zwei-Phasen-Methode

c) quantitativer Ansatz für den menschlichen Hitzestress durch Verwendung der wichtigsten meteorologischen Variablen wie Lufttemperatur T, mittlere Strahlungstemperatur MRT und thermophysiologisch äquivalente Temperatur PET

Als laufendes Projekt wurden die Ergebnisse des KlippS-Projekts in internen Sitzungen mit dem Verwaltungsamt und dem Gemeinderat der Stadt Stuttgart erörtert. Auf der Grundlage der Besprechungen werden die praktischen Maßnahmen für eine möglichst baldige Umsetzung bereitgestellt.

Die Menschen leiden unter Hitzestress durch die Kombination von extrem heißem Wetter auf regionaler Ebene und der innerstädtischen Komplexität auf lokaler Ebene. Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten, die lokalen Auswirkungen extremer Hitze auf die Bürger abzumildern:

a) Hitzewarnsysteme des nationalen Wetterdienstes

b) Anpassung des individuellen Verhaltens gegenüber starker Hitze

c) Anwendung von hitzebezogenen Planungsmaßnahmen

Während sowohl a) als auch b) kurzfristig wirken, stellt Option c) eine langfristige Präventionsmaßnahme dar. Vor diesem Hintergrund wurde KlippS konzipiert, um Maßnahmen zu entwickeln, anzuwenden und zu validieren, die zu einer lokalen Verringerung der extremen Hitze beitragen.

Das Projekt KlippS wurde auf zahlreichen Tagungen und Workshops thematisiert, unter anderem auf dem öffentlichen Workshop "Klimawandel und Anpassung in Südwestdeutschland" mit 250 Teilnehmern am 17. Oktober 2016 in Stuttgart. Zusätzlich zu den Workshops wurde KlippS auf vielen nationalen und internationalen wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt.