解決策の第一段階として、GP Fishは、栄養不良に対処し、特に食糧不安世帯の健康的な食生活を支える魚の役割について、エビデンスを提供することを目指している。食料・栄養安全保障や農村開発の分野で働く専門家を対象とし、"魚は貧しい人々の食料になるのか、それとも高すぎるのか?"といった疑問を調査している。科学的な洞察と長年の現場経験から得られた実践的なデータを組み合わせ、実践的な事例で補足することで、特定の国における現状と今後の道筋を幅広く概観することを目的としている。

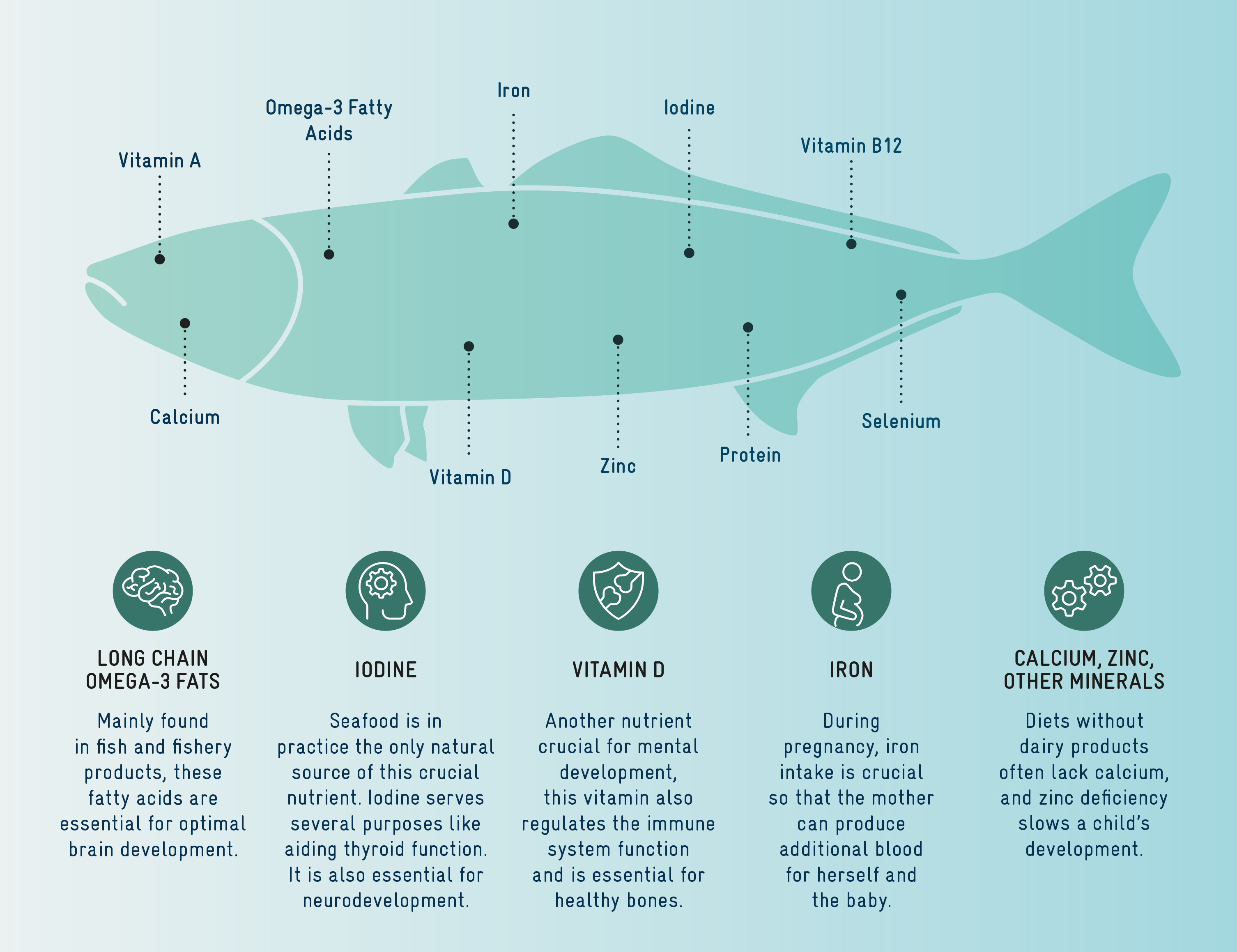

栄養不良は、食糧・栄養不安の最も重要な側面であり、栄養不足、栄養過多、微量栄養素欠乏症など、さまざまな形態がある。後者は公衆衛生上の大きな懸念であり、鉄、亜鉛、カルシウム、ヨウ素、葉酸、各種ビタミンなどの栄養素の摂取不足から生じる。微量栄養素の欠乏と闘うための戦略には、補給、(農学的な)バイオフォーティフィケーション、そして最も重要な食生活の多様化があり、これは人間の栄養改善に関する現代の政策言説の焦点となっている。動物性タンパク質を摂取して食生活を多様化すれば、特に炭水化物中心の食生活を送っている低所得の食糧不足国において、微量栄養素の欠乏を大幅に防ぐことができる。魚は、図1に示すように、タンパク質、必須脂肪酸、微量栄養素を供給する栄養価の高い食品であり、「スーパーフード」と呼ばれることもあるほどである。その栄養特性から、少量の魚であっても、食料と栄養の安全保障に重要な貢献をすることができる。このことは、栄養不足とブルーフードへの依存度が高い地域で、骨、頭、内臓を含めて丸ごと消費される小型魚種に特に当てはまる。

図 2 は、水生食品と陸上食品を摂取した場合の推奨栄養摂取量の割合を示している。食品源は栄養密度の高いもの(上)から低いもの(下)へと並べられている。目に見えるように、魚やムール貝のような水生「青」食品は、陸上食品源に比べて栄養素が豊富である。特にオメガ3脂肪酸やビタミンB12を多く含んでいる。従って、「青い食品」は、食糧システムを変革する顕著な機会を提供するだけでなく、栄養不良への取り組みにも貢献する。