Einbeziehung von Eco-DRR/EbA in die Entwicklung eines IWRM-Aktionsplans

Erstellung einer 3D-Karte des Lukaya-Flussgebiets

UNEP

Um einen risikobasierten und nachhaltigen Rahmen für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen im Lukaya-Einzugsgebiet zu schaffen, werden ökosystembasierte Maßnahmen in einen Aktionsplan für integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) einbezogen. Die Vereinigung der Nutzer des Lukaya-Einzugsgebiets (AUBR/L) hat den Plan mit Unterstützung des UNEP und eines internationalen Experten entwickelt und ist für seine Umsetzung verantwortlich.

Der Plan umreißt eine Reihe vorrangiger Maßnahmen, die sich auf vier Säulen stützen: Wasser, Umwelt, Landnutzungsplanung und Governance. Ein integraler Bestandteil des Aktionsplans ist die Förderung nachhaltiger Ökosystemmanagementansätze innerhalb des übergeordneten Rahmens des IWRM.

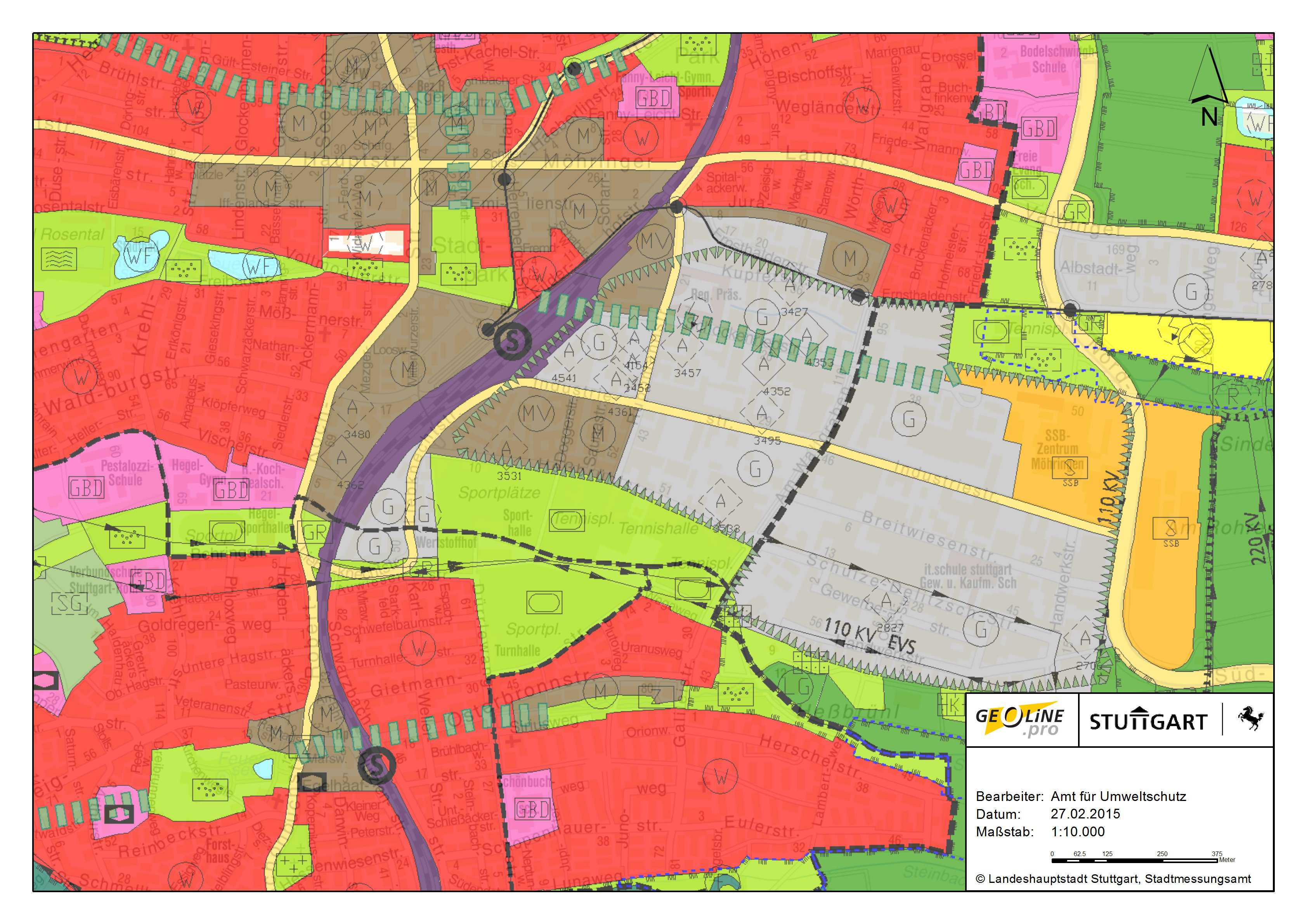

Bei der Entwicklung des IWRM-Aktionsplans wurde betont, wie wichtig es ist, die flussaufwärts und flussabwärts gelegenen Gemeinden zu vernetzen und ihr Wissen über die geografischen und sozioökonomischen Bedingungen in ihrem gemeinsamen Flusseinzugsgebiet zu verbessern. Mit Hilfe einer partizipatorischen 3D-Kartierung wurden Gefahren, Landnutzungsarten und natürliche Ressourcen kartiert und die wichtigsten Umweltprobleme und gefährdeten Gebiete im Einzugsgebiet durch einen partizipatorischen Ansatz unter Beteiligung mehrerer Interessengruppen ermittelt.

Darüber hinaus wurden Bodenerosions- und hydrometeorologische Überwachungssysteme eingerichtet, um eine Modellierung des Hochwasserrisikos zu ermöglichen. Auf diese Weise werden Grundlinien festgelegt und Daten für die IWRM-Planung bereitgestellt.

Das Eco-DRR-Projekt wurde in Verbindung mit einem von der UNDA finanzierten IWRM-Projekt in demselben Gebiet durchgeführt.

Die partizipative 3D-Kartierung ist ein hervorragendes Instrument, weil sie die Integration von lokalem

durch die Beteiligung vieler Interessengruppen und den Einsatz von geografischen Informationssystemen die Integration von lokalem Raumwissen mit topografischen Daten.

Ein Schlüsselelement für die erfolgreiche Förderung von Öko-DRR durch IWRM in der DRK war die nachhaltige Beteiligung der lokalen Flussnutzer durch die AUBR/L.

Der Prozess der IWRM-Planung war intensiv und es dauerte fast ein Jahr, bis der erste Entwurf erstellt war.

Der gemeinschaftsbasierte Ansatz (durch AUBR/L) ist geeignet, da die zentrale technische Verwaltung auf lokaler Ebene in der DRK nach dem Konflikt nur schwach vertreten ist. Die Tatsache, dass es eine bestehende Wasserwirtschaftsinstitution gibt, war ein Glücksfall und ermöglichte es, wichtige Interessengruppen aus dem flussaufwärts und flussabwärts gelegenen Gebiet zusammenzubringen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Für die Entwicklung des Plans und auch für Aktivitäten wie die Installation von Überwachungssystemen auf dem Land war es entscheidend, die Zustimmung der Betroffenen zu erhalten.

Für den Prozess wurden mehrere Multi-Stakeholder-Workshops und Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt. So konnten die Teilnehmer das Einzugsgebiet als gemeinsame Landschaft begreifen und gemeinsame Prioritäten für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Einzugsgebiets festlegen, die auch zur Klima- und Katastrophenresilienz beiträgt.