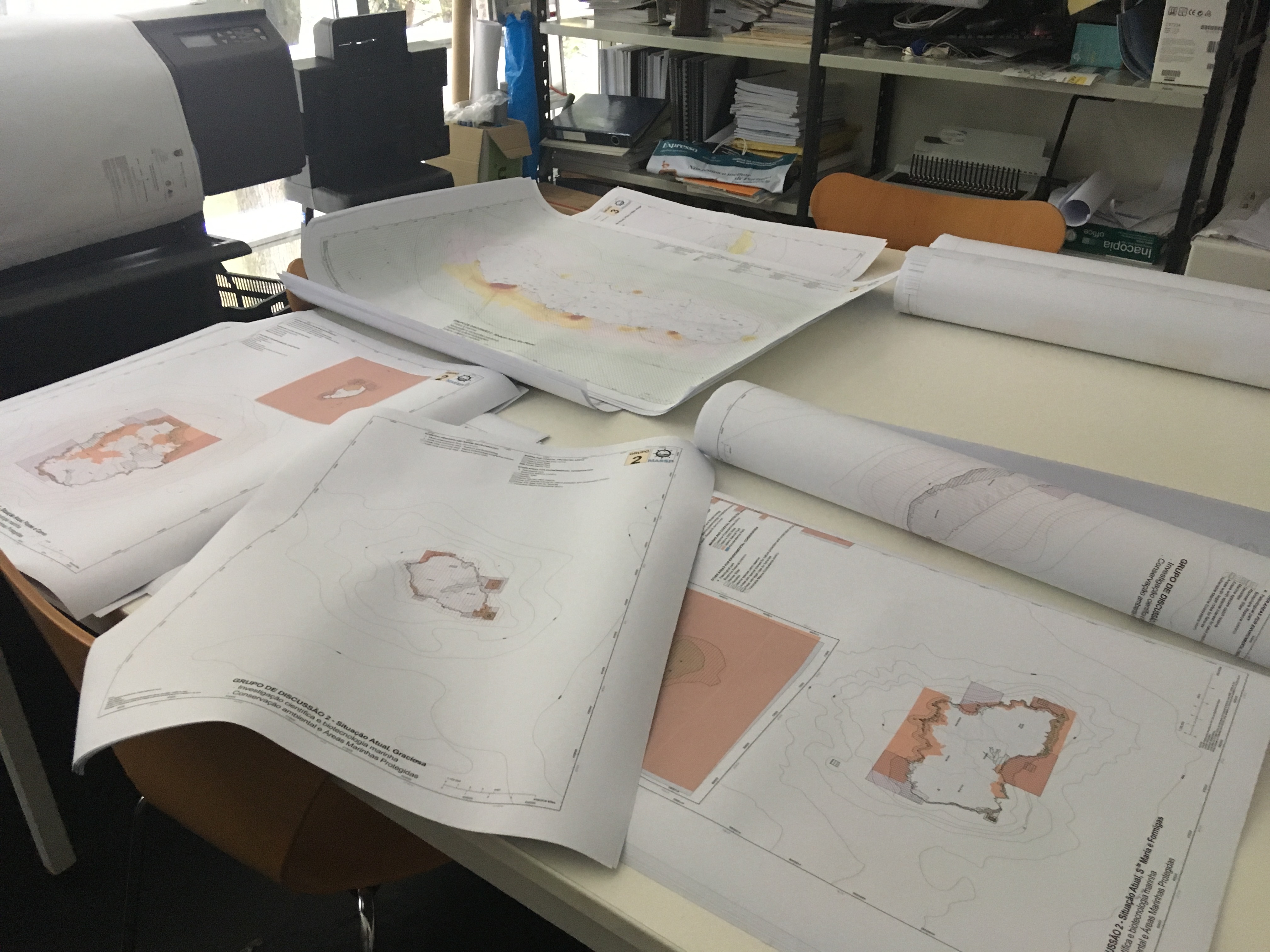

La base de cualquier proyecto SeaSketch es la información geoespacial (mapas) mostrada como servicios cartográficos. No hay requisitos mínimos de datos. Puedes empezar a trabajar con lo que tengas. Los mapas pueden publicarse como servicios REST de Esri (por ejemplo, con ArcGIS Server o ArcGIS online) y servicios cartográficos de código abierto (por ejemplo, WMS, WMTS) y luego importarse a SeaSketch. Los mapas de ejemplo incluyen límites administrativos (por ejemplo, ZEE, mar territorial, AMP existentes), hábitats del fondo marino, batimetría, usos humanos, etc.

Los mapas que decida incluir como capas de datos en SeaSketch dependerán de los objetivos de su proceso. Si está planificando zonas marinas protegidas, rutas de navegación y lugares de acuicultura, es posible que desee cartas náuticas, mapas de hábitats, la distribución de las actividades pesqueras y otras capas que puedan servir de guía a los usuarios en el diseño de sus planes. Las zonas protegidas sólo tienen sentido si protegen eficazmente determinados hábitats, las vías de navegación minimizan las colisiones y maximizan la eficacia, los emplazamientos de acuicultura se sitúan en determinadas zonas de profundidad, etc. En función de cada caso, habrá que evaluar qué datos deben visualizarse como mapas y qué subconjunto de esos datos debe analizarse.

En algunos casos, los datos cartográficos relevantes pueden estar ya publicados como servicios cartográficos y ser accesibles en atlas costeros y otros portales cartográficos. Siempre que estén en los formatos correctos (servicios cartográficos de Esri, WMS, WMTS, etc.), pueden importarse directamente a SeaSketch y mostrarse como capas cartográficas.

En muchos casos, será ventajoso publicar sus propios servicios cartográficos para mostrarlos en SeaSketch. Esto le dará control sobre la cartografía y el rendimiento de los mapas.

Los proyectos de éxito suelen contar con un único técnico de SIG que se encarga de localizar los servicios cartográficos existentes, adquirir datos de los proveedores (organismos gubernamentales, ONG, académicos) y generar nuevos servicios cartográficos mediante herramientas estándar de escritorio y cartografía web.